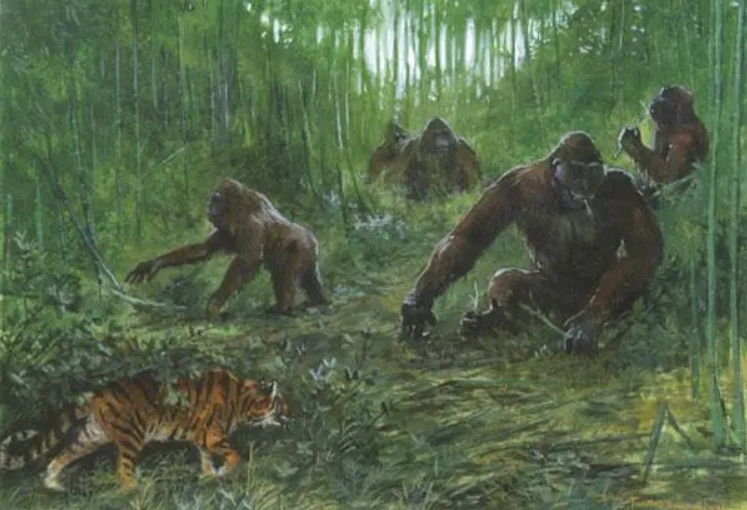

在遥远的史前时代,步氏巨猿曾是地球上体型最大的灵长类动物,它的身影遍布中国南方的喀斯特地区。然而,这种庞然大物在大约29.5万至21.5万年前突然消失,只留下了近2000颗牙齿和4件不完整的下颌化石。是什么导致了这种巨猿的灭绝?长久以来,科学家们对此充满了好奇。

近日,来自中国、澳大利亚和美国的科学家团队为我们揭开了这一谜团。他们深入研究了步氏巨猿最后的栖息地——广西的数百处洞穴化石地点,采集了22处样品,结合多种测年技术和分析结果,重建了步氏巨猿生活的环境。

研究结果表明,步氏巨猿在食物资源丰富且多样的森林中一度盛极一时。然而,随着环境的变化,季节性增强,森林群落结构开始转变。与此同时,步氏巨猿的近亲猩猩却展现出了更灵活的适应能力,体型变得更小、更灵活,摄食行为和栖息地偏好也发生了改变。

相比之下,步氏巨猿却显得有些“不知变通”。在面临食物资源匮乏的情况下,它们仍然依赖缺乏营养的食物资源,导致食物多样性大大减少。同时,它们的体型变得越来越大、越来越笨重,摄食活动的地理范围也大为减少。这使得步氏巨猿种群长期面临生存压力,并逐渐萎缩,最终走向灭绝。

这项研究不仅揭示了步氏巨猿灭绝的原因,也为我们理解过去乃至将来灵长类动物的生存韧性以及其他大型动物的命运提供了新的视角和启示。物种为什么会走向灭绝?人类会不会有危险?这些问题的答案或许就隐藏在历史的长河中。通过探索过去悬而未决的灭绝事件的原因,我们可以更好地认识和理解我们自身以及我们所处的世界。