1941年深秋的鄂豫边界,一支160人的队伍在桐柏山间昼伏夜行。李先念的布鞋磨破了底,腰间别着仅剩3发子弹的驳壳枪。

这支被称作新四军第五师的“偏师”,彼时连电台都没有,与军部的联络全靠交通员步行传递。

但谁也不会想到,两年后这支部队竟如星火燎原,发展为拥兵5万的中原劲旅——更令人惊叹的是,它的缔造者后来成为开国元勋中唯一一位国家主席。

一、深山里的“创业”:160人如何裂变成雄师

1939年的竹沟镇,李先念接到的是一道“无米之炊”的军令:带着160名干部南下鄂中,在日伪军与国民党军夹缝中开辟根据地。没有成建制部队,没有固定补给,甚至连地图都是手绘的草稿。但他独创的“滚雪球”战术,让这支队伍在黄陂姚家山首战告捷后,半年内就发展到9000余人。

秘诀藏在三个“法宝”里:第一是“种子部队”模式,每连抽一个班作为骨干,到新区组建新部队;第二是“便衣队”渗透,化装成货郎、农民的侦察员先行摸清敌情;第三是“统战方程式”,对地方武装采取“不缴械、不改编、给番号”政策。1942年春天,当第五师在礼山整编时,已经拥有13个主力团、3个军分区,成为华中地区最庞大的抗日武装。

二、粟裕的“闪电战”与李先念的“持久战”

同一时期,粟裕指挥的第一师正在苏中上演“七战七捷”的神话。这位“常胜将军”的作战风格如同手术刀般精准:1944年车桥战役,他集中5个团兵力长途奔袭,一夜攻克53座碉堡,创下华中战场生俘日军最多的纪录。刘少奇赞叹:“第一师在抗战中功劳最大。”

但两种截然不同的发展路径,最终导向了历史的天平倾斜。粟裕的部队始终保持着“精兵”特质,而李先念的第五师更像不断生长的根系。到抗战胜利时,第五师不仅控制着9万平方公里土地,更建立起完整的政权体系——从税务分局到兵工厂,从抗大分校到被服厂,俨然一个“移动的国家机器”。这种全方位建设能力,让他在1945年中共七大上当选中央委员,成为新四军七个师长中唯一进入中央领导层的将领。

三、元帅们的“扩军密码”:从贺龙到罗荣桓

李先念的成功并非孤例。1937年平型关大捷后,聂荣臻带着3000人在五台山创建晋察冀根据地,用的正是类似的“细胞分裂”战术:派工作团到各县发动群众,主力部队每个连队都要帮助建立区小队。到1938年底,这个“敌后孤岛”已发展出10万正规军,被毛泽东誉为“模范抗日根据地”。

罗荣桓在东北的实践更具系统性。他推行的“二线兵团”制度,让新兵先在地方部队训练半年,再补入主力部队。这种“流水线式”扩军法,使得东北野战军从出关时的11万人,三年后变成百万雄师。正如林彪所说:“部队能打胜仗,罗政委要占一半功劳。”

四、中原突围:最残酷的“毕业考试”

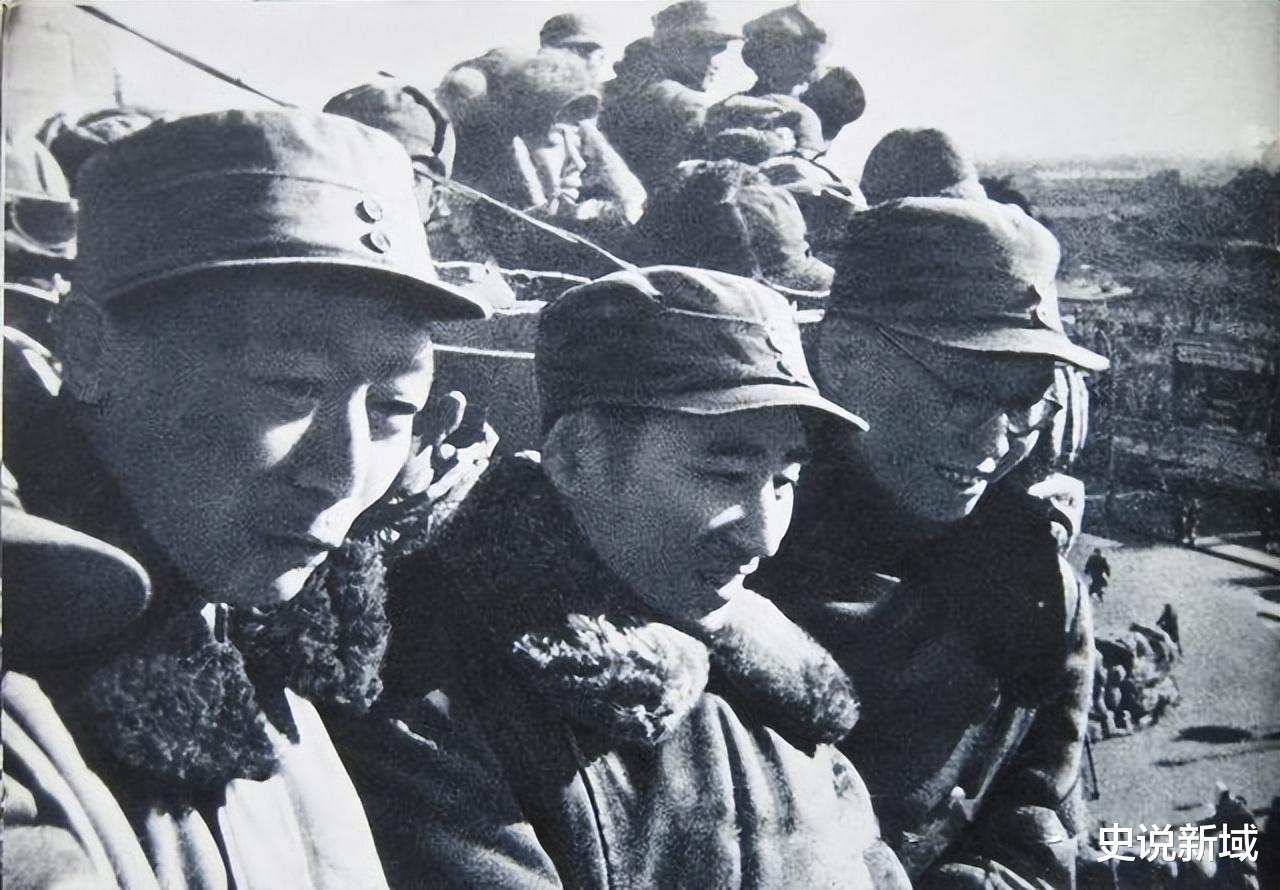

1946年的中原军区,李先念面临人生最大考验:30万国民党军将5万部队压缩在宣化店方圆百里的狭小区域。中央急电要求“立即突围”,但他力排众议多坚守了10天——这宝贵的10天里,他秘密转移了2000名干部家属,焚毁了8吨机密文件,还将600名伤员化装成百姓就地安置。

6月26日,震惊中外的中原突围战打响。李先念选择最危险的路线:率北路部队穿越丹江险滩。当部队被洪水困在淅川时,他亲自站在齐腰深的水中指挥渡河。战士回忆:“李司令员的绑腿被冲走了,他就光着脚在碎石滩上走,血脚印足足留了三里地。”这次被称为“第二次长征”的突围,不仅保存了主力,更牵制了国民党30个旅,为其他解放区赢得了宝贵时间。

五、将星图谱里的特殊坐标

李先念与粟裕,曾经同为新四军师长,但建国后的地位有高下之分。

1955年授衔时,这个历史逻辑再次显现:十大元帅中,朱德、彭德怀、贺龙、聂荣臻、罗荣桓都展现过卓越的组织才能。而粟裕虽战功赫赫,但正如陈毅评价:“粟裕同志打仗第一,但带队伍要学罗政委。”

李先念未获军衔,却走向了更广阔的政治舞台。这个从木匠成长起来的革命者,用实践证明:在烽火年代,能聚人者方能聚势。他的五师旧部后来遍布全国——从新疆生产建设兵团到武汉钢铁公司,从中国人民银行到外交部,处处可见“中原突围干部”的身影。

【参考资料】

《李先念传(1909-1949)》(中央文献出版社)《粟裕战争回忆录》(解放军出版社)《中国人民解放军高级将领传》(解放军出版社)《中原突围史》(湖北人民出版社)《晋察冀抗日根据地史》(军事科学出版社)