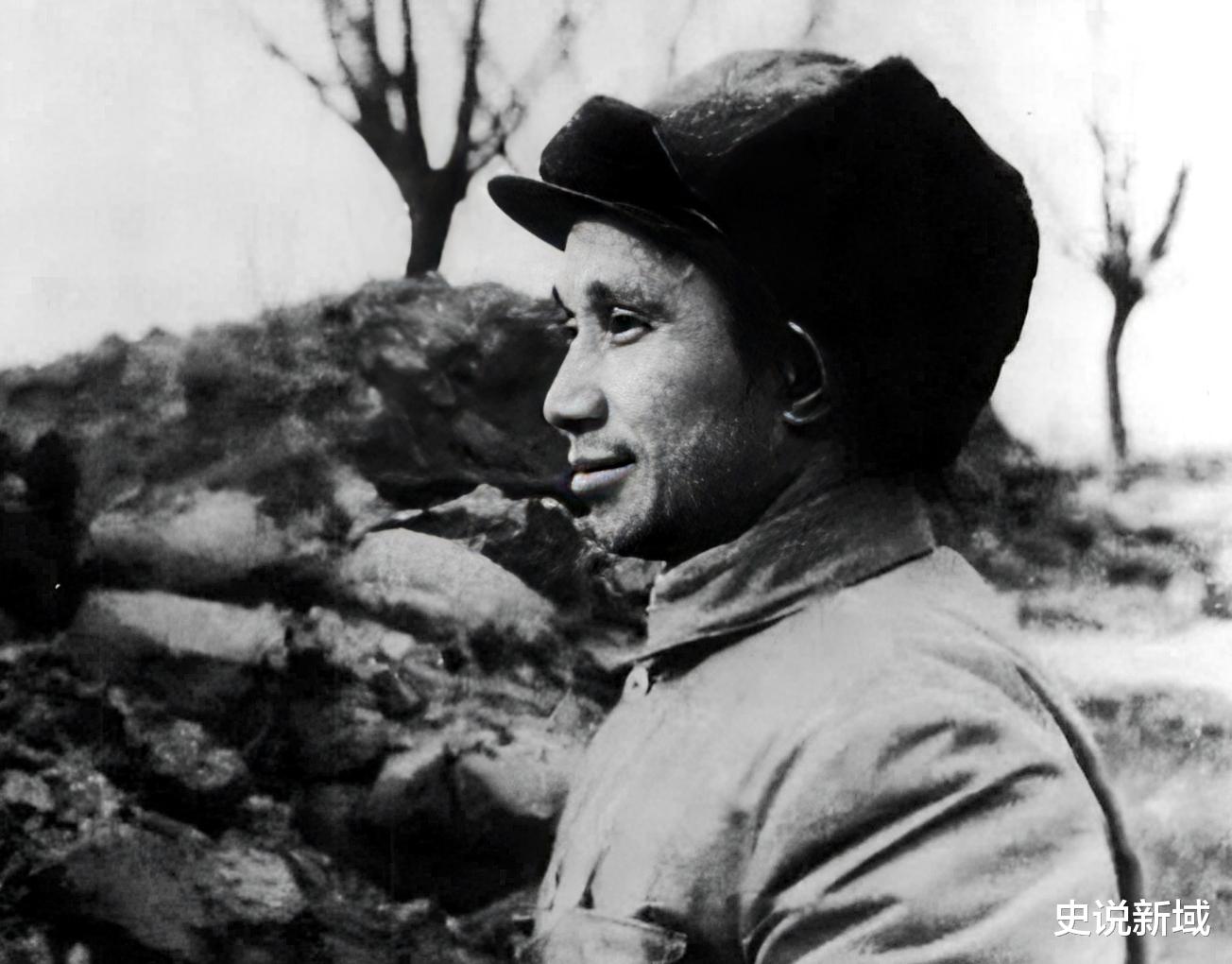

1947年7月的沂蒙山区,粟裕站在作战地图前,手中的红蓝铅笔突然折断。

窗外,原本集结待命的十万大军正分三路开拔,这位刚刚歼灭张灵甫的“常胜将军”第一次露出凝重神色。

与此同时,南京总统府内,蒋介石正聆听冈村宁次用日语讲解作战方案,案头摆放着《剿匪手本》日文译本。

这场跨越中日的战略对决,将决定华东战场的最终走向。

冈村宁次的毒计:日军战犯的“重叠合进”战术

孟良崮战役后,蒋介石在官邸摔碎了白崇禧送来的景德镇瓷瓶。他连夜召见正在南京“养老”的冈村宁次,这个曾让八路军吃尽苦头的日本战犯,在受审笔记本上画出了致命战术图:以九个整编师重叠推进,每日行军不超过二十里,各部队间距保持半天路程。

这套战术精准打击了华东野战军的命门。彼时华野擅长“围点打援”,常以快速穿插分割敌军。冈村宁次却要求国军“如巨蟒缠身”:各师相互策应,遇袭则立即收缩,迫使华野陷入消耗战。为验证方案,蒋介石甚至调来曾在冀中“扫荡”的日军参谋团队,用沙盘推演重现“五一大扫荡”模式。

粟裕很快察觉异常。他在战地日记中写道:“敌军行军如铁桶合围,电台静默反常。”最危险的时刻,国民党军前锋距华野指挥部仅三十里,侦察员能听见敌军炊事班的切菜声。

中央一纸电令:分兵背后的三重困局

延安窑洞里的毛泽东,在地图上用烟头烫出三个窟窿:山东解放区已缩小四分之三,春麦绝收导致军粮告急,四十万国军压境形成“绞索阵”。7月1日,中央急电华野:“立即分兵,内外线配合粉碎围攻。”

这份被称作“七一指示”的电文,藏着鲜为人知的细节:

陕北正遭胡宗南重点进攻,中央急需华野在外线开辟第二战场;

晋冀鲁豫野战军即将南下,需要华野在鲁西策应;

山东根据地百姓负担已达极限,每户年均缴纳公粮六百斤。

陈毅在干部会上举起满是老茧的农民手掌:“老乡手上的茧子,比我们枪柄还厚!”分兵前夜,华野官兵将最后一批小米留给群众,炊事班带着炒面布袋踏上征途。

血染的鲁南:叶飞兵团九昼夜突围记

叶飞率1纵攻滕县时,发现城墙竟被冈村宁次改造为“立体工事”:护城河拓宽至十米,城头暗堡配备美制火焰喷射器。久攻不克之际,整编第7师、48师从侧后包抄而来。

7月14日,1纵在枣庄陷入重围。陶勇的4纵放弃邹县驰援,两支部队在暴雨中交替掩护撤退。侦察连长周蔚昌回忆:“我们用绑腿把伤员绑在门板上抬,子弹打在门板当当响。”九昼夜血战后,1纵伤亡达四千余人,4纵重武器尽失。

这场惨败暴露分兵致命伤:外线兵团缺乏重武器攻坚,内线部队又被钳制无法支援。国民党《中央日报》狂喜报道:“共匪流窜,山东大局已定!”

南麻之殇:暴雨中的“水牢”阻击战

沂水河畔,粟裕亲率内线兵团设伏胡琏整编11师。1947年7月17日,战斗刚打响,二十年未遇的暴雨倾盆而下。

华野官兵在齐腰深的水中冲锋,炸药包被淋湿变成哑炮,机枪枪管进水炸膛。胡琏却早将防御工事抬高两米,美军顾问设计的“子母堡”在洪水中变成孤岛要塞。九纵司令员许世友急电粟裕:“战士们在泥里爬着扔手榴弹,够不着鹿砦就上牙咬!”

战后统计,南麻、临朐两战伤亡逾万,仅俘获敌军六百。更致命的是,蒋介石趁机将王敬久兵团调往大别山,使得刘邓大军陷入“前有追兵,后无接应”的绝境。

粟裕抽屉里的秘密:未寄出的万字检讨

1984年,粟裕大将逝世后,家属在遗物中发现泛黄的《七月份作战检讨》。这份写于1947年8月的报告,用蝇头小楷记录了痛彻反思:

1. 对敌军战术变化预判不足;

2. 分兵过早导致兵力分散;

3. 雨季作战准备不充分。

当年因陈毅、谭震林反对未能上报的检讨书,字字泣血。参谋鞠开回忆:“首长曾说,七月分兵就像把五指攥紧的拳头张开,却被敌人一根根剁掉手指。”

历史档案显示,毛泽东在1948年会见华野将领时特别提到:“七月分兵是迫不得已,就像两个拳师对打,聪明的那个要先收拳再出击。”三个月后,粟裕在豫东战役中重新握紧拳头,歼灭区寿年兵团九万人,一雪前耻。

【参考资料】

《粟裕战争回忆录》(解放军出版社)《华东解放战争纪实》(刘统著)《冈村宁次回忆录》(中华书局)《中国人民解放军全国解放战争史》(军事科学出版社)