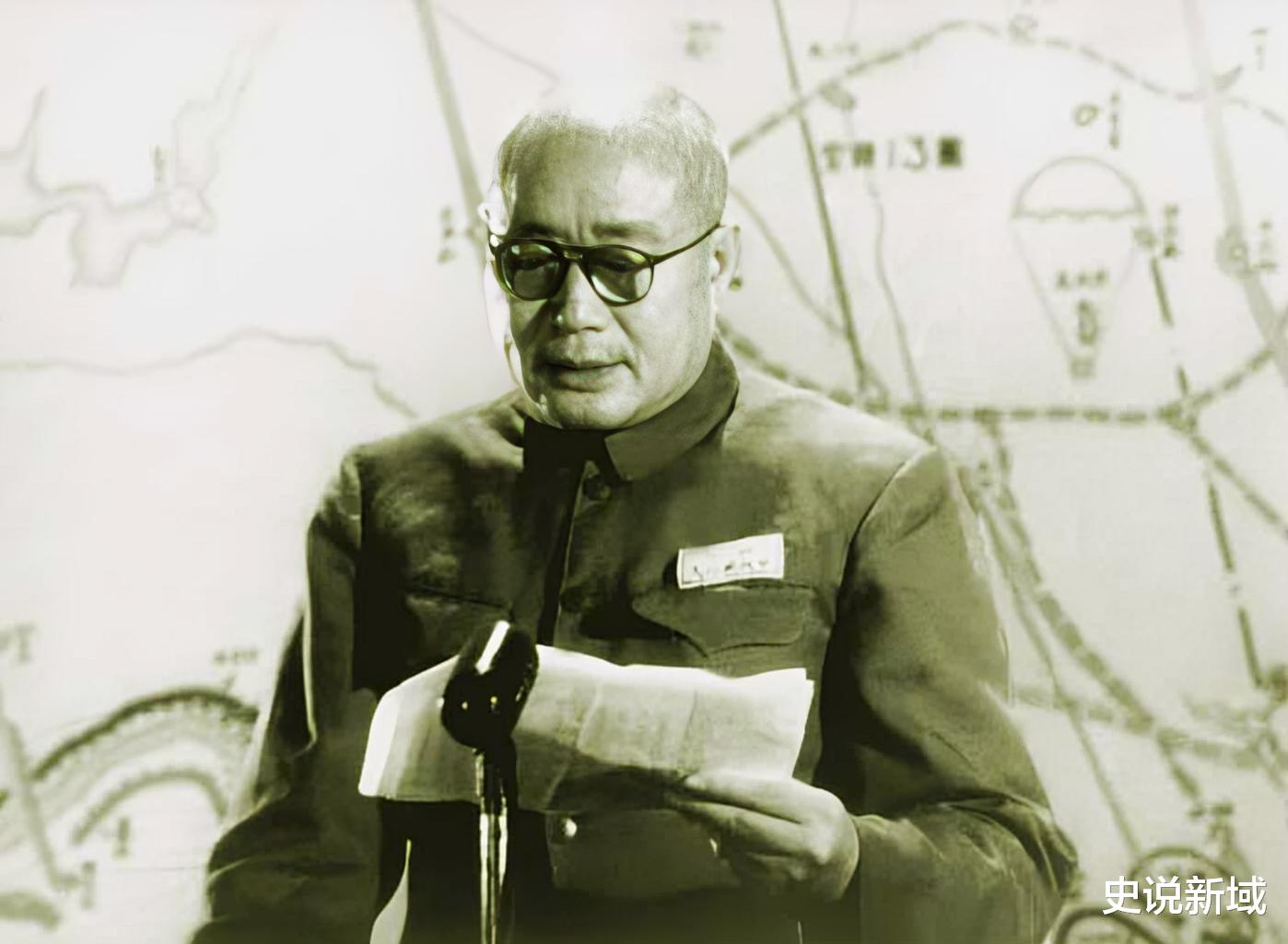

1990年冬,五角大楼的机密会议室里,参谋们正在分发一本深蓝色封面的书籍。时任美国国防部长切尼敲了敲桌子:“先生们,这不是小说,是中国人写的战争说明书。”这本被列为“海湾战争必读书目”,被美国国防部反复研究的《孙子兵法概论》,作者竟是中国开国少将陶汉章。

一个出身五代翰林的江西少年,如何在16岁成为红军教员?一本两千年前的兵书,为何能让现代美军趋之若鹜?

当书香门第的笔墨遇上铁血战场的硝烟,浇筑出的不仅是将星传奇,更是一把打开战争哲学的钥匙。

一、青衫少年执教鞭:红军最年轻的战术教官

1931年春,赣南苏区的竹棚教室里,数十名身经百战的红军军官盯着讲台上的清瘦少年。16岁的陶汉章扶了扶眼镜,在黑板上写下“游击战三要素”:快如风、烈如火、守如山。

台下哄笑戛然而止——这个刚从吉鸿昌抗日同盟军归来的“娃娃教官”,竟把黄埔军校的战术课编成了顺口溜。三个月后,他编撰的《游击战纲要》成为红六军团随身手册,连缴获此书的国民党军官都惊叹:“共匪战术,尽在此中!”

家族藏书楼里的万卷兵书,此刻化作红色根据地的实战指南。陶家五代文脉,在这个离经叛道的少年身上,绽放出铁血之花。

二、刘伯承的兵法实验室:军事学院的现代注脚

1951年南京,解放军军事学院院长办公室。刘伯承指着满架苏联教材摇头:“克劳塞维茨救不了中国军人。”转身对陶汉章说:“我要你给《孙子兵法》装上现代筋骨。”

在刘帅指导下,陶汉章带领教研组开启了一场跨越时空的对话:

虚实篇:对应现代战争中的信息迷雾;

用间篇:解读为情报网络构建;

势篇:转化为战役主动权争夺。

当苏联顾问质疑“古代兵法和坦克战何干”时,陶汉章在沙盘上推演:用“以迁为直”解释装甲部队迂回穿插,借“兵贵胜不贵久”诠释闪电战精髓。这些课堂笔记,三十年后成了震动西方的《孙子兵法概论》的理论内核。

三、纽约出版商的东方密码:从南京到海湾的兵法之旅

1985年秋,纽约斯特林出版社总编盯着《孙子兵法概论》译稿,激动得打翻咖啡:“这不是注释,是给现代战争开的药方!”书中将“兵者诡道”演绎为电子战欺骗原则,把“攻心为上”解构为心理战模型。

五年后海湾战场,美军第7军参谋长的作战方案里夹着书签,标注着陶汉章对“上兵伐谋”的阐释:“现代战争不是武器的对撞,是决策系统的降维打击。”正如战地记者所述:“多国部队的‘左勾拳’行动,简直就是《虚实篇》的沙漠版。”

美国国会军事顾问布尔基斯金的致谢信,道出西方军界的震撼:“您让2500年前的智慧,照亮了21世纪的战场。”

四、五角大楼的订单背后:文化基因的降维打击

1991年2月,沙漠风暴行动前夜。美国海军陆战队指挥官手持《孙子兵法概论》,对部下说:“记住这个中国公式:战力=武器×(谋略+文化)。”

陶著风靡西方的秘密,藏在三个维度:

1. 思维范式:将东方整体思维注入西方分析哲学;

2. 战争伦理:用“不战而屈人之兵”遏制核战冲动;

3. 决策美学:把“奇正相生”转化为不对称作战理论。

当美军用陶汉章解读的“攻其无备”策划精确打击时,他们或许不知道,书的扉页印着刘伯承1953年的批注:“兵法现代化,首在民族化。”

五、最后的翰林将军:笔墨与钢枪的世纪对话

2010年冬,93岁的陶汉章躺在病床上,依旧每日翻阅《武经七书》。护士问:“您打仗时也带着这些古书吗?”将军笑道:“书在脑子里,枪在手上,都在心里。”

从吉鸿昌的抗日参谋到美军的兵法导师,这位兼得文武之道的开国少将,用一生诠释了何谓“止戈为武”。他的故居挂着自题对联:“藏书楼里万卷青史,演兵场上半部残棋。”这副残棋,至今仍在叩问着战争与和平的永恒命题。

【参考资料】

《陶汉章回忆录》(解放军出版社)《刘伯承军事教育思想研究》(国防大学出版社)《孙子兵法与现代战争》(军事科学出版社)《中国人民解放军军事学院史》(中央文献出版社)《海湾战争中的东方智慧》(美国陆军战争学院出版社)