【前言:】

陈永贵有什么真本事?他管理的大寨不过区区几亩田地而已。

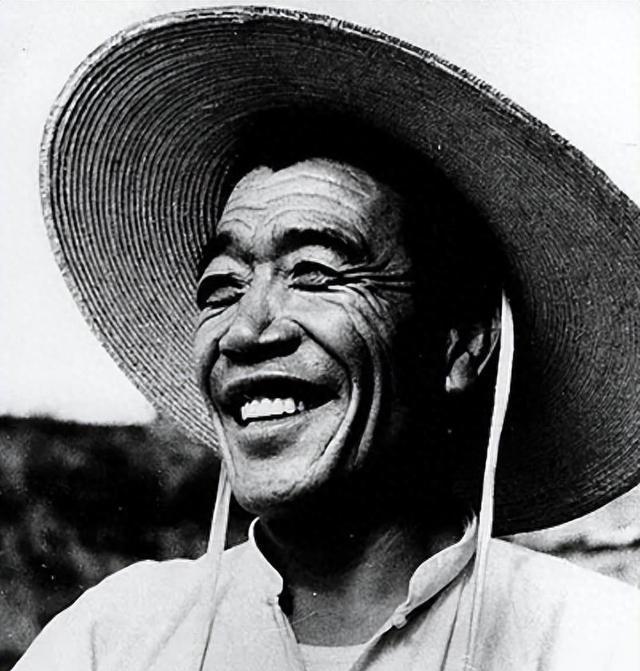

陈永贵的经历堪称非凡,他从普通农民一步步攀升至国家高层,担任国务院副总理一职。毛泽东曾赞誉他在农业领域的卓越才能,这充分体现了陈永贵的实际能力和深厚功底。

在一次工作视察后,陈永贵刚离开,当地领导就忍不住抱怨:“他懂什么?”这句话背后究竟隐藏着什么?为何这位领导会如此不满?这让人不禁好奇,当时到底发生了什么,让这位领导对陈永贵的评价如此直接且负面。

【保持本色】

1975年,陈永贵意外被任命为国务院副总理。面对这一突如其来的晋升,他感到十分不安。他对周恩来坦言:“我文化水平不高,种地还行,但担任副总理恐怕难以胜任。”

他的成就显而易见,正是在他的带领下,大寨村从一个贫困地区转变为全国典范。总理和主席对他的能力给予了高度认可和信任。

1964年12月26日,正值毛泽东71岁寿辰,他特别邀请陈永贵出席。毛泽东见到陈永贵时,热情地握住他的手,并称赞道:“你在农业方面可是行家!”

陈永贵因获得主席的认可而倍感欣喜。在宴会上,他并未大快朵颐,这让主席误以为他是因紧张而食欲不振。实际上,陈永贵是出于对粮食的珍惜,才没有多吃。

他琢磨着,这桌菜味道确实不错,自己得控制着点,多留些给主席。毕竟主席身体好了,才能更好地治理国家,为百姓谋福利。

他是一个淳朴的人,性格纯真、心地善良。他对毛主席怀有深深的敬仰和热爱。他始终铭记毛主席当年领导群众斗争地主、分配土地的壮举。正是这些政策,让他在33岁时拥有了属于自己的土地,从此摆脱了童年时饥寒交迫、家破人亡的困境。

周总理听完陈永贵的答复,严肃地表示:“陈永贵同志,作为党员,你必须听从组织的调配,不用有顾虑,尽管去执行。”

在周恩来的多次劝导下,陈永贵最终同意担任相关职务。此后,陈永贵在全国范围内频繁活动,其身影和足迹遍布各地。

陈永贵在副总理任上,始终心系大寨村群众。他向毛主席提出建议,希望将工作分成三块:既要做好副总理的本职工作,又要坚持实地调研,同时还要兼顾大寨村的各项事务。这种安排体现了他对基层工作的重视,也展现了他务实的工作作风。

陈永贵对待工作始终保持着严谨和务实的态度,即便职位提升,他依然坚守初心。他那种淳朴、勤劳的农民特质,成为了他独特的标志,这种形象贯穿了他的一生,从未改变。

1964年1月,他在人民大会堂发表演讲时,依然保持着朴素的装扮,头上裹着白毛巾,身上穿着旧衣服。这种形象贯穿了他的一生,无论走到哪里,他都以劳动者的身份示人。白毛巾不仅是他外表的特征,更成为了他身份的象征,体现了他的不忘初心。

在担任副总理的十五年中,陈永贵始终保持着农民的本色。他依旧挥动着锄头和镰刀,频繁深入田间地头。尽管岁月让他的手掌布满了厚厚的老茧,但他的初心未改。他依旧热爱着土地,用汗水浇灌着这片他深爱的土地,展现出对农业的深厚情感。

【一路成长】

陈永贵的人生经历塑造了他坚韧不拔的性格,无论身处何种环境、担任什么职务,他始终坚守自己的初心。这种品质使他能够在各种情况下保持本色,不被外界因素所动摇。

1914年,陈永贵在山西出生,家庭条件非常困难。五岁时,他父亲无奈之下卖掉了妻子和女儿,只带着年幼的陈永贵迁居到大寨村。尽管生活艰难,但至少还有亲人在身边。然而,好景不长,陈永贵七岁时,父亲因走投无路选择了自杀。

陈永贵从小孤苦伶仃,失去了家人的音讯,母亲和姐姐的下落成了谜。为了填饱肚子,他不得不四处打零工,靠帮别人干农活换点口粮。生活困顿,吃了上顿没下顿,日子过得十分艰难。

村里一位好心老人见他孤苦无依,便收留了他。两人从此生活在一起,虽然没有血缘关系,但感情比亲父子还要深厚。

随着时间的推移,年轻的陈永贵已成家立业,肩负起家庭的重担。他耕种的田地总是打理得井井有条,庄稼长势明显优于邻居。因此,许多乡亲纷纷上门,向他请教如何更好地管理农田。

陈永贵毫无保留地将自己的种植技术传授给村民,他耐心讲解每个细节,确保每个人都能掌握。他的目标很简单:提高粮食产量,让村里人不再挨饿。他深知饥饿的痛苦,不愿看到孩子们重复他童年的悲剧。通过分享经验,他希望能帮助乡亲们摆脱贫困,过上更好的生活。

抗日战争期间,日本侵略者在中国犯下了大量暴行。陈永贵被日军选中,担任了维持会会长的职务,成为了日伪政权的一员。

表面上,他似乎在为日军效力,但实际上,他多次秘密协助八路军转移伤员,并参与地下活动。他对日军的暴行深恶痛绝,内心充满仇恨,绝不可能与侵略者同流合污。

由于他曾经在日伪军队服役,导致他在申请入党时遭到了拒绝。当时,很少有人了解他的背景。后来,在知情人士的协助下,他最终成功加入了中国共产党,成为一名党员。

1952年,陈永贵36岁,被任命为大寨村的党支部书记。这里必须提到贾进,他是陈永贵的引路人。贾进看中了陈永贵的才智和实干精神,对他的能力深信不疑。因此,贾进主动让出职位,把大寨村的重任交给了陈永贵。

陈永贵用实际行动回报了贾进的信任。他积极响应毛主席的指示,带领村民组建了合作社。在成立的第一年,合作社就获得了显著的丰收成果。这一成就不仅证明了合作社模式的可行性,也展现了陈永贵的领导才能。通过集体劳动和资源共享,村民们的生活水平得到了明显提升,为后续的农业发展奠定了良好基础。陈永贵的努力和付出,为当地农村经济建设作出了重要贡献。

陈永贵不仅勤勉踏实,更是个有远见的人。他整天在田间地头转悠,琢磨着如何让这片贫瘠的土地发挥最大价值。经过深思熟虑,他决定带领村民们一起开垦荒地,最终将这片黄土坡改造成了层层梯田。

一开始,村民们都持观望态度,没人愿意参与。陈永贵便一户一户地走访,耐心说服大家。他率先拿起锄头,带头行动起来。看到他的决心和行动,村民们渐渐被感染,纷纷加入进来,共同投身这场充满风险的尝试。

1962年,大寨村的粮食收成比陈永贵刚上任书记时增加了三倍多。这种显著的成果让大寨村的农业管理方式迅速成为各地学习的榜样。从此,大寨村的经验被广泛推广,成为当时农业发展的典范。

梯田建设并非普遍适用的方案,其在大寨村的成功主要归功于陈永贵根据当地实际情况采取的对策。然而,陈永贵在升任副总理后的很长一段时间里,逐渐忽视了这一因地制宜的基本原则。

就在局势逐渐好转之际,1963年夏季,一场突如其来的暴雨引发了洪水,彻底摧毁了人们的家园。面对被洪水吞没的房屋和农田,村民们痛心疾首,痛哭流涕。这些不仅是他们的住所,更是他们生存的根本,如今一切化为乌有,未来的日子该如何继续,成为了每个人心中沉重的疑问。

在这个关键时刻,陈永贵挺身而出,带领村民们重建家园。当时,大家只能挤在残存的几间房子里,把所有的粮食集中起来,每天按人头分配。他们拒绝接受外部援助,陈永贵坚持不浪费国家资源,认为只要还能维持生活,就不该给国家增加负担。

【实事求是】

大寨村的成功转型吸引了许多地方争相模仿,然而一些平原地带也盲目跟风,硬是把平地改造成梯田,结果可想而知,不仅没达到预期效果,反而浪费了大量人力物力,成了典型的失败案例。这种不顾实际情况的生搬硬套,最终只能事与愿违,得不偿失。

陈永贵在北大荒考察期间,注意到地上散落着大量马粪。按理说,这些马粪是上好的天然肥料,但让他感到意外的是,当地农民并没有把它们收集起来用在田里。这种对资源视而不见的现象,引起了他的深思。

陈永贵把负责人喊过来,直接指出:“你们堆了这么多马粪,却放着不用,这不是在糟蹋好东西吗?看来你们对种地的事一窍不通。”

由于陈永贵的特殊地位,这位领导没有争辩,只是反复点头表示理解,并承诺今后不再犯类似错误。然而,等陈永贵一走,这位领导立刻变了脸色,不满地抱怨道:“他根本不明白实际情况!我们一个农场的规模就远超他们大寨村,几十万亩地连人手都不够用,哪有空去捡马粪?简直是瞎指挥!”

陈永贵在农业方面确实有两把刷子,但这并不意味着他适合担任副总理。当官的位置越高,需要考虑的事情就越复杂、越全面。然而,陈永贵却总是把自己的那套成功经验到处套用,完全忽略了具体情况具体分析的原则。

随着形势的发展,陈永贵的那套做法逐渐受到质疑。他这才明白,当初邓小平询问他毛泽东思想核心要义,其实是有所指。这一问话的背后,暗含着对他工作方法的深刻反思。

陈永贵意识到自己偏离了最初的信念,也看清了自身的局限与短板。基于这种认识,他在1980年9月主动辞去职务,重新回归到普通劳动者的身份,继续以一名头扎白毛巾的农民身份生活。

胡编乱造,胡说八道。