东野(即四野)的林总和华野(即三野)的粟裕,都是我军最顶级的名将,指挥风格却截然不同。但毛主席就是知人善任,把他们放到最佳的位置,发挥出最大的效用,产生了巨大的战果。

一、在东野打仗,啥也不需要问在东野打仗,几乎事无巨细,一切都安排好了,事前就告诉你要干什么,有什么风险,要准备什么,门门清,你几乎啥也不需要问,

东野建立了比较完善的参谋部制度,所有的师每到一地必须报告自己的位置和当前的情况,让东野可以顺利地完成直接指挥到师的军事行动,在必要时候,比如攻击锦州,野司也可精确到营一级的火力配置指挥。也就是说,营一级就可以不用考虑我要怎么打仗,能力不行,野司参谋部帮你兜底。

但就算有参谋部兜底,林总对于东野指战员的军事素质要求还是很高的,经常手把手教指战员打仗。具体可以参考杨成武写的《林彪军团长教我怎样当师长 》,该文对于当师长描述得非常详细,如果你是指战员,对于怎么打仗,你啥也不需要问,先读这篇文章再说。

此外,即使对于士兵,东野也有一整套规范流程,总结起来就是六大战术:“一点两面”、“三三制”、“三猛战术”、“三种情况三种打法”、“四快一慢”、“四组一队”。比如“三三制”战术,其实就是教科书的军事作业,林总要求步兵班分为3-4个战斗小组,每组3人,呈三角队形交替掩护推进。每人间距5-8米,避免敌军火力覆盖造成集体伤亡。这种细节设计使士兵在冲锋时既能保持火力密度,又最大限度减少伤亡。

可以说,林总打仗精于谋划,东野上下都知道怎么该怎么做,啥不需要问。

在华野打仗,跟着粟裕大将,你啥也别问,因为问了可能也没答案。

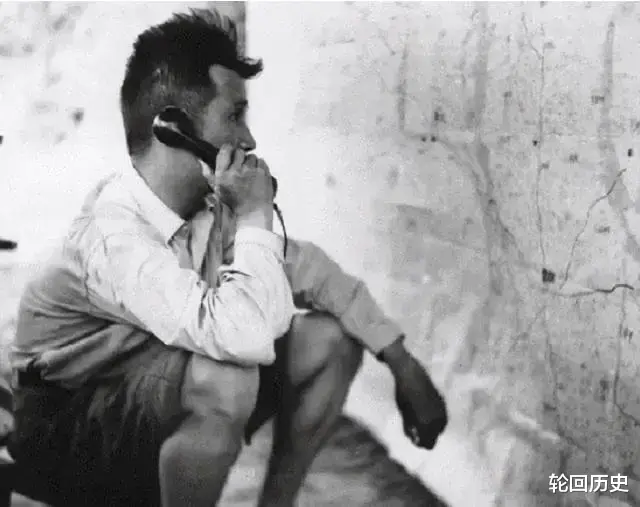

粟裕大将用兵天马行空,经常根据实际情况灵机一动,超出了正常人的想象。他喜欢用大迂回、大包抄的战术,将有限的兵力用于攻坚,撕开敌军的防线,然后打出震撼性的胜利。可以说,在打之前,可能他自己也不知道要打哪一个。

豫东战役,粟裕本来与山东兵团的许世友相互打配合,率军攻下开封,全军非常高兴,因为这是我军打下的第一个省会城市。如果没有其他情况,估计粟裕就会守住开封,但就在这个时候蒋介石派兵想夺回开封。此刻粟裕灵机一动,抓住战机,居然放弃了开封,直接带兵出去全歼国民党区寿年兵团。这种战法,完全就是天马行空的想法,敌人想不到,恐怕粟裕在区寿年来之前也想不到。

1947年孟良崮战役时,粟裕为了寻觅战机,他频繁调动华野各主力纵队,来回穿梭奔袭,战士们天天爬山,有时候转山头,有时候向北走,有时候向南走,根本搞不清粟裕到底想要干什么。只有粟裕才知道,只有在部队奔跑中,才能找到战机,边走边打,歼灭74师很大一部分功劳要归功于华野能够大范围迂回跑动。

可以说,跟着粟裕打仗,就好比在现实中,你的上级上一刻还让你去北京拜访客户,下一秒可能就让你2小时内准备好材料去上海参加竞标,你说你想要问上级下一步要干嘛?可能真的没答案。

正因为林总的谋划精密,啥也安排好,所以毛主席让东野负责辽沈战役,因为东野最主要的职责是要护住东北这个基本盘,至于歼灭多少敌人是次要考虑。

也正因为粟裕打仗的灵机一动,善于捕捉战场机会,所以毛主席让华野负责淮海战役,因为华野最主要的职责是歼灭敌人,而不是建立根据地,这在毛主席发的电报《对粟裕部在宽大区域机动作战的指示》,已经说得很清楚了,即华野“一定要有歼灭多少敌人的想法,能歼多少即算多少。”