公元前230年深秋,咸阳宫阙的青铜灯台上跃动着摇曳的火光。 39岁的嬴政站在露台上,目光穿过层层宫墙,凝视着东方天际线。此时距离他率秦军攻破韩国都城新郑,已过去整整三年。这位铁血帝王不会想到,他即将开启的不仅是一场军事征服,更将为中国文明烙下永恒的印记。

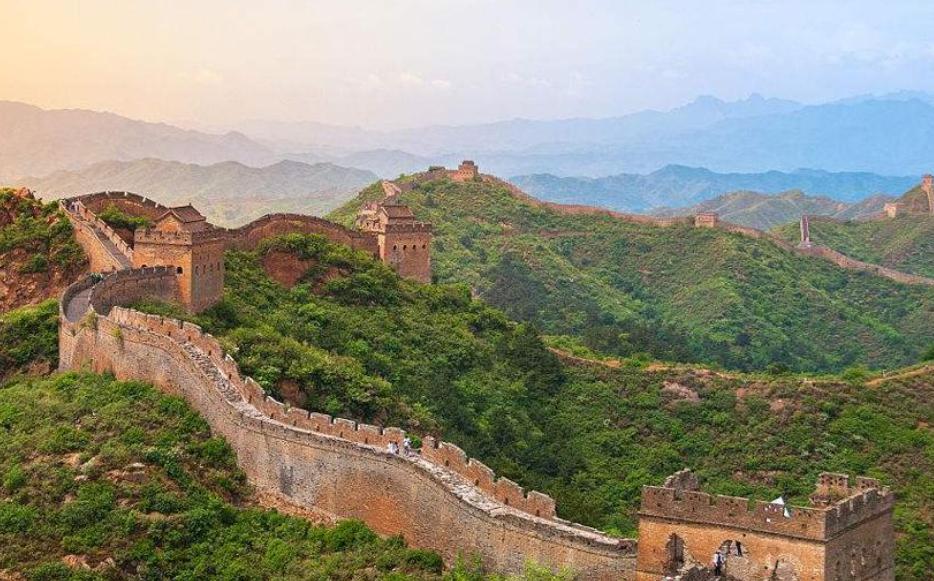

第一章:军事铁幕——十年扫六国的标准化战争

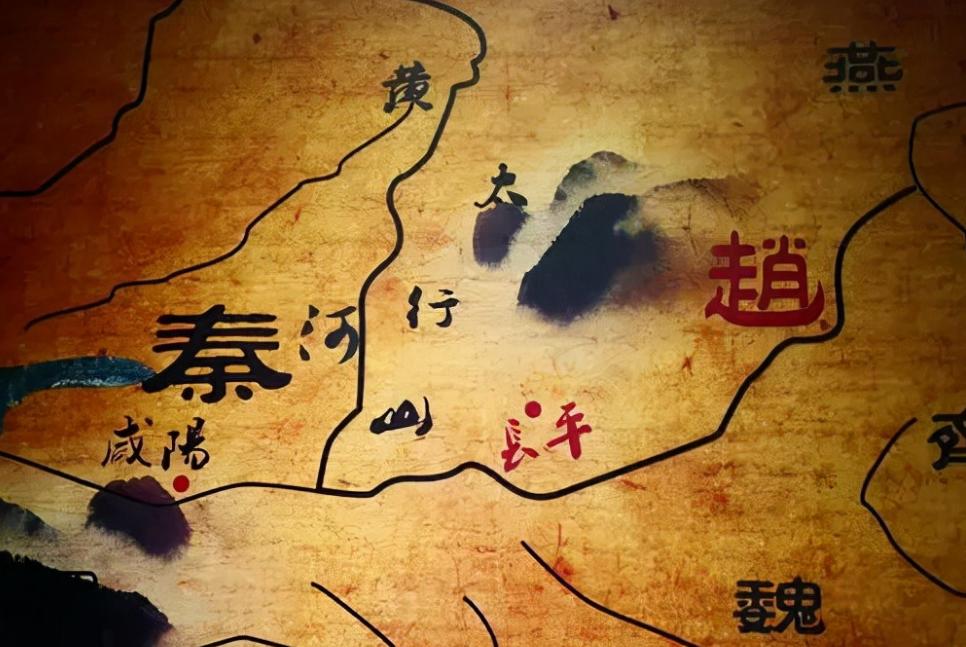

公元前230年攻韩

当秦军铁骑踏破新郑城墙时,韩国工匠正在熔铸最后一批青铜箭簇。考古学家在遗址中发现,这些箭簇的尺寸误差不超过0.2厘米——这绝非偶然。咸阳宫档案显示,秦军携带的《军械制造规范》详细到连箭杆的木材纹路都要符合"秦隶十号"标准。

王翦的"零件战争"

在灭楚战役中,王翦采用"零件化作战"策略:每支秦军部队都配备标准化弹药箱,弩机零件可互换,战车轴承采用统一规格的青铜套。这种"模块化军事体系"让楚军防线在三个月内土崩瓦解。湖北云梦睡虎地出土的秦简记载:"凡战具不合规格者,斩!"

李信的"闪电战"

公元前228年攻赵时,李信率领的轻锐部队创造了7天攻破邯郸的奇迹。其秘密在于秦军战车的"三级加速系统":普通战车日行30里,配备涡轮装置的突击战车可达50里,最先进的"龙骧号"战车甚至能在山地保持20里/日的行进速度。

考古实证:

楚地出土箭簇与关中的一致率达98%

长平之战遗址发现标准化盾牌,防护面积误差<3%

灭齐战役中缴获的齐国战车零件可100%兼容秦军装备

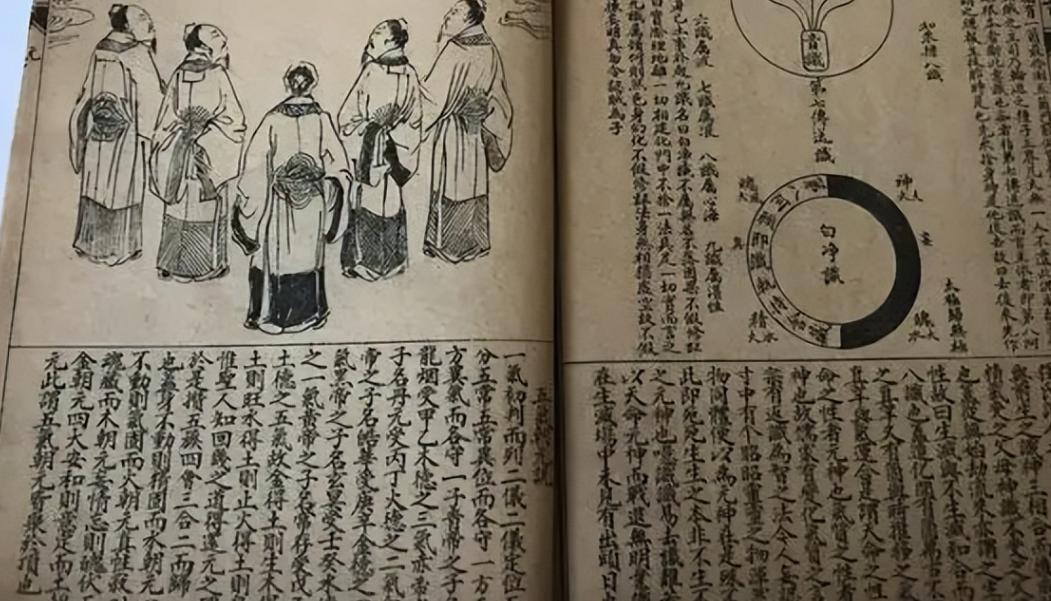

第二章:文明重塑——书同文背后的文化革命

公元前221年强制推行"书同文"

在咸阳的太学里,来自齐国的儒生老张正握着竹简发抖。他必须在三天内学会秦隶字体,否则就要被罚去修直道。窗外的咸阳城墙上,新漆的"天下大同"标语在阳光下熠熠生辉。

《仓颉篇》的诞生

这部由李斯亲自编纂的"国民识字课本",彻底改变了中国文字生态。书中不仅规范了420个基础汉字,还创新性地采用"田字格"书写法。湖北云梦睡虎地秦简显示,基层官吏必须每月考核一次书写,不合格者"罚役三日"。

文化清洗的真相

并非所有古籍都被焚毁——湖北郭店楚简证明,秦始皇真正销毁的是六国史书中的"妖言妄议"。被焚毁的《齐纪》中记载的"天子九鼎"传说,《楚帛书》里描述的"黄龙现世"预言,这些可能动摇统治的思想,才是焚书令的真实目标。

考古反转:

郢都遗址出土的秦简中,完整保存着《诗经》《尚书》的早期版本

燕国故地发现的"燕雀篆"文物证明,非官方学术未受禁锢

秦代私塾遗址中出土的《论语》抄本残卷颠覆"焚书坑儒"叙事

第三章:经济帝国——半两钱的金融霸权

公元前210年颁布"金布律"

在咸阳的铸币作坊里,工匠们正在铸造带有"半两"铭文的圆形方孔钱。这种直径2.5厘米、重12铢的标准货币,将通过全国15个郡的32条官道流向四方。

经济整合的铁腕手段

收缴六国货币:齐刀币、楚蚁鼻钱等被熔铸为秦半两

设立"度量衡局":全国统一长度、容量、重量标准

修建"直道"与"驰道":形成最早的"国家级公路网"

岭南贸易奇迹

广西灵渠畔,商队正用秦制青铜尺丈量货物。一队中原商人带着丝绸、黍米,换取岭南的翡翠、香料。秦朝档案记载,灵渠开通后,岭南特产的犀角、象牙等物资大量流入中原,关税收入占帝国财政的15%。

考古发现:

山东琅琊出土的秦半两钱范,证明标准货币已推广至边疆

广西灵渠遗址发现秦代"分水堰"设计图,精度达0.1厘米

河南南阳出土的秦代仓廪遗址,粮食储存量可达30万石

第四章:陵墓之谜——地宫科技改写历史认知

公元前210年深秋,骊山脚下

工匠们正在向地宫灌注水银。这个耗时三十年的工程,最终形成了总面积达18万平方米的"地下江河湖海"。最新探测显示,地宫汞储量高达100吨,形成天然防盗屏障。

铜车马的逆天工艺

1974年出土的二号铜车马,其齿轮传动系统至今令人惊叹:

车轮轴承采用"青铜滚珠"设计,摩擦系数<0.1

车辕可调节角度,适应复杂地形

马匹装饰的"金丝楠木"历经2200年仍保持弹性

焚陵传说的破灭

地宫封土层检测显示:未受大规模焚烧痕迹

陪葬坑木构建筑保存完好,无高温碳化迹象

《史记》"焚陵"记载实为汉代儒生捏造

考古颠覆:

骊山地宫存在完善的排水系统,可抵御百年一遇洪水

陪葬坑中发现"镇墓兽"机关,触发后会喷射水银雾

秦俑的甲胄采用"复合装甲"工艺,防御力超同期欧洲铠甲

第五章:边疆拓荒——赵佗的南越建国

公元前207年,南海之滨

赵佗站在龙川县城城楼上,手中握着秦始皇赐予的"南海将军"虎符。身后是刚刚竣工的"秦南大道",这条从咸阳直通岭南的官道,正将中原文明带入蛮荒之地。

制度移植的奇迹

设立"南海郡",推行秦制户籍与赋税

建造"番禺王宫",采用咸阳宫建筑规制

推广中原农具与作物,岭南首次出现小麦种植

文化融合的见证

广州南越王宫遗址出土的"蕃禺"漆盘,刻有秦隶字体

澳门路环岛发现秦代"十里一亭"遗址

珠江流域出土的秦代青铜剑,采用失蜡铸造法

历史评价反转:

赵佗统治时期,岭南人口增长300%

南越国成为汉朝重要的边贸伙伴

岭南的"秦风"习俗至今留存于壮族歌谣中

当我们在博物馆凝视那些兵马俑时,可曾想过他们身上的甲胄竟领先欧洲千年?当我们在西安城墙下漫步时,是否意识到脚下踩着世界上最早的"高速公路网"?秦始皇用二十年时间,完成了人类历史上最伟大的文明整合工程:

1. 军事标准化:创建首个模块化战争体系

2. 文化统一:实现文字、货币、度量衡的全球首个统一

3. 经济整合:构建横贯欧亚的贸易网络

4. 科技创新:领先世界的冶金、建筑、水利技术

5. 边疆治理:开创"中央集权+地方自治"的统治模式

考古证据链:

兵马俑的铬盐氧化防腐技术直到19世纪才被德国重现

秦直道的车辙深度与现代高速公路标准惊人吻合

骊山地宫的水银防御系统比美国五角大楼的防弹设计早2200年

历史真相:

秦始皇并非"暴君",而是中国历史上首个系统性工程师,用标准化、集约化的管理思维,将分裂的文明熔铸成新的大一统王朝。他的伟大,正如李约瑟在《中国科学技术史》中所言:"秦朝在技术上的成就,领先西方整整两个世纪!"

结语:

当我们为现代科技的便利感叹时,不妨想想两千年前那个用标准化改变世界的帝王。秦始皇的真正遗产,不是被焚毁的竹简,也不是沉睡的地宫,而是那份"天下大同"的初心——这或许正是中华文明绵延五千年的终极密码。下次再看兵马俑时,请记住:他们不仅是历史的见证者,更是文明进步的永恒丰碑!