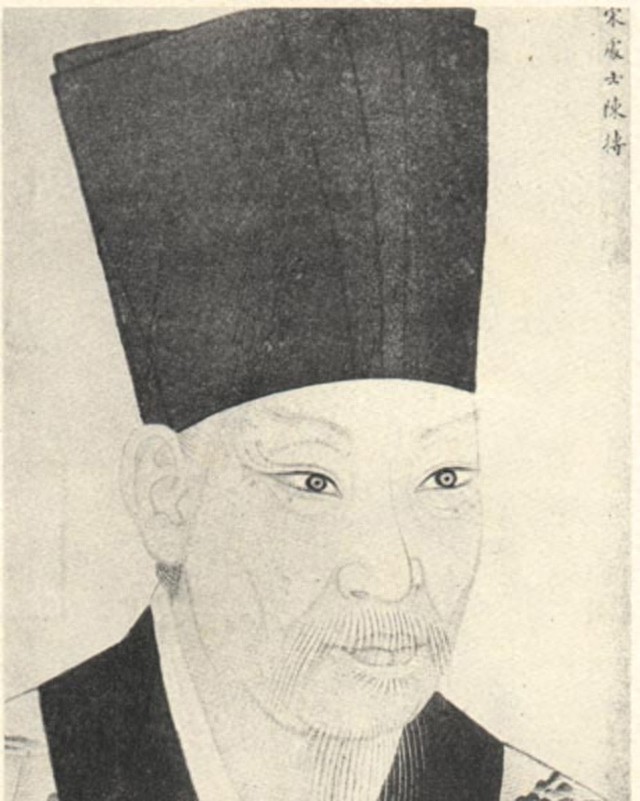

在晚唐动荡的岁月里,陕西华山脚下的一户贫苦人家迎来了一名男婴。这个孩子生来沉默寡言,四岁时仍不会开口说话,让父母忧心忡忡。谁也没想到,这个看似愚钝的孩子,日后竟会成为震动朝野的传奇人物——他就是被后世称为"睡仙"的陈抟。

据《宋史》记载,陈抟五岁时在溪边遇见一位神秘青衣女子。女子不仅喂他乳汁,还预言:"此子天赋异禀,当以道法济世。"从此,这个原本迟钝的孩童突然开窍,展露天资。他沉迷于《道德经》《庄子》,十二岁时便能出口成诗,乡邻皆惊叹其为"神童"。

公元888年:科举落榜与道法修行

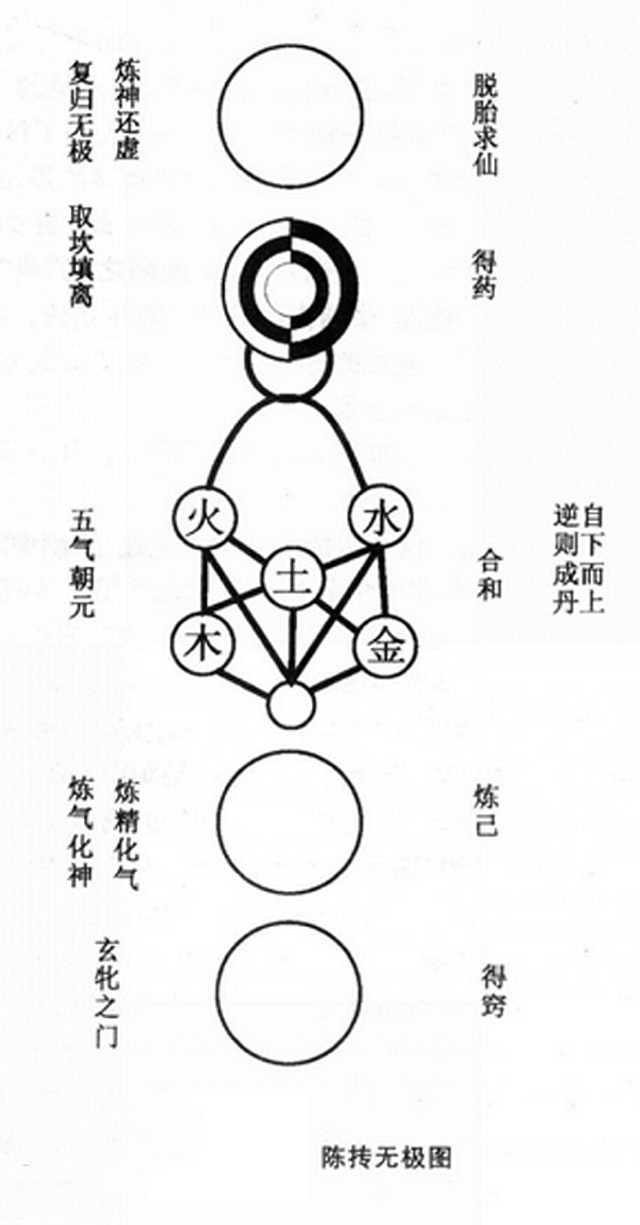

少年时期的陈抟胸怀大志,27岁那年参加科举考试。然而,这场本该改变命运的考试,却成了他人生的转折点——他名落孙山。在失望之余,陈抟偶然在终南山遇到两位云游道士。他们见陈抟对《周易》见解独到,当即传授其"蛰龙法",这是一种通过深度睡眠修炼内丹的秘术。

从此,陈抟开始了长达三十年的隐居修行。他在武当山寒洞中闭关,效仿蛇类冬眠,一觉能沉睡数月。当地百姓发现,无论寒冬酷暑,他总是一身素衣端坐石台,仿佛与天地融为一体。《历城县志》记载:"陈抟居武当,冬不炉火,夏不摇扇,食不过一钵,寐辄百余日。"

公元959年:华山论道与赵匡胤下棋

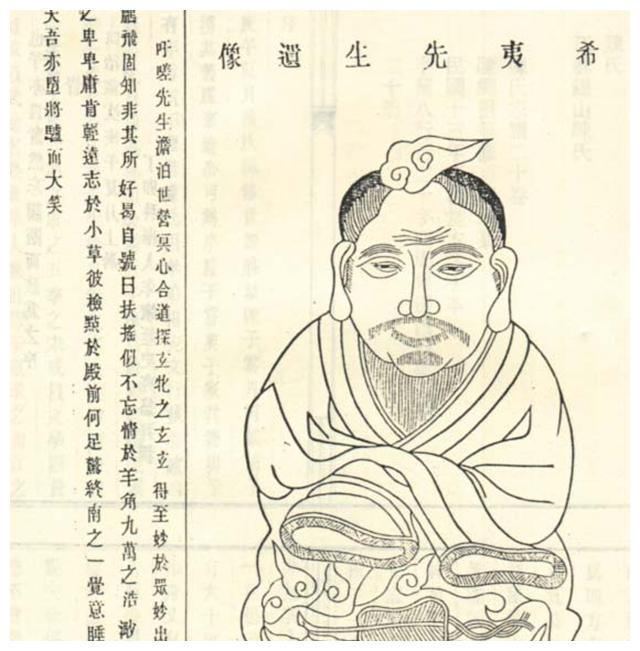

五十年后,陈抟的名声传至汴京。后周世宗柴荣慕名召见,询问长生之术。陈抟淡然答道:"陛下当以仁政安天下,而非求仙问道。"皇帝虽不悦,却对他的气度深感敬佩,特赐其"逍遥先生"称号。

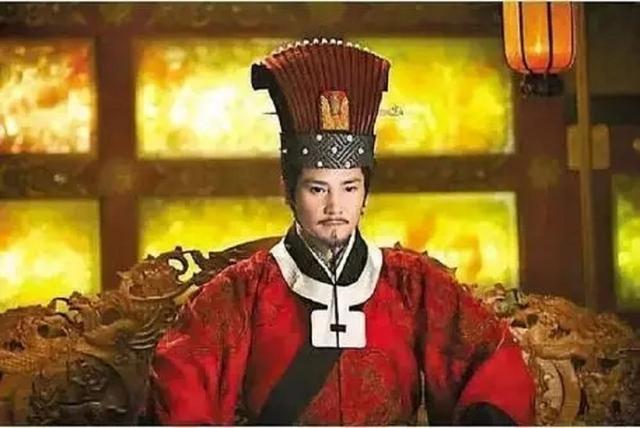

这段经历让陈抟声名鹊起,但也埋下了更大的伏笔。某日,他在华山脚下偶遇一位挑着桃筐的老妇。老妇筐中坐着两名孩童,陈抟凝视片刻后大笑:"此二人非池中之物!"——这正是后来的宋太祖赵匡胤与宋太宗赵光义。

饥饿的赵匡胤向陈抟讨桃,陈抟却邀其下棋赌华山。结果赵匡胤连输三局,只得将华山奉上。这段传说被收录在《东坡志林》中,成为千古佳话。有趣的是,据《宋史·太祖纪》记载,赵匡胤登基后确实多次邀请陈抟出山辅政,但都被其以"云游四方"为由婉拒。

公元989年:百岁仙逝与祥瑞之兆

在118岁高龄时,陈抟预感大限将至。他命弟子在石壁凿洞为龛,沐浴更衣后安然入眠。七日七夜后,弟子打开洞穴,发现师父面色红润、体温尚存,手中还握着一卷《周易》。更奇的是,洞外竟有五彩祥云缭绕,当地百姓皆言"仙人乘鹤而去"。

陈抟的"睡功"在宋代备受推崇。苏轼在《题陈抟睡图》中写道:"方丈檐前看雨眠,起来还理玉琴弦。"这种将睡眠视为修行手段的理念,甚至影响了后世道家的修炼体系。现代医学专家虽对"百天不醒"提出质疑,但对其养生智慧给予肯定——规律作息、减少杂念,正是现代人追求健康生活的核心。

历史迷雾中的真相

关于陈抟的传说虽多,但有两点值得考证:

1. 寿命之谜:正史《宋史》明确记载陈抟享年118岁,《历城县志》亦佐证其"百岁以上"。这在平均寿命不足30岁的宋代堪称奇迹。

2. 睡功科学性:现代睡眠医学认为,深度睡眠确实能促进细胞修复,但连续百日睡眠会导致代谢紊乱。专家推测,陈抟可能通过特殊功法控制呼吸与代谢,类似现代"冬眠疗法"。

陈抟的一生充满传奇色彩:他看透王朝更迭,却甘愿做华山脚下一介闲散道人;他深谙养生之道,却从不贪求长生秘术。这个在历史长河中"睡"了千年的奇人,用一生诠释了何为"大智若愚"。当我们追逐功名利禄时,不妨想想那位在睡梦中参透天道的古人——或许真正的逍遥,不在云深不知处,而在放下执念的一枕清梦之间。