此前据中国汽车工业协会发布的数据:2024年插电混动车型(PHEV)销量同比激增85%,占新能源汽车总销量的40%,而纯电车型(BEV)占比却下滑10.4%。

这场看似逆潮流的增长,不仅撕开了新能源转型的华丽外衣,更将一场关于两种技术路线相争摆上台面。当马斯克的纯电教义席卷全球十年后,中国消费者却为过渡方案的插混车颁发了真香认证。

北上广深的充电桩排队盛况、春节返乡路上电动车主的充电地狱、锂价波动引发的电池成本焦虑……这些场景共同构成了纯电时代的黑色幽默。而插混车凭借80%日常用电+20%长途烧油的灵活方案,恰好切中了中国家庭的既要又要。

既要绿牌免税的实惠,又要说走就走的自由;既要电动车静谧的驾驶体验,又要燃油车无焦虑的续航底气。

数据印证了这种理性选择,2024年插混车用户中,72%日均行驶里程低于50公里,完全覆盖纯电续航;而节假日单次出行超500公里的用户占比达38%,远超纯电车主。

这种精分式用车场景,让插混车成为新能源时代的多能手——它不像纯电那样“极客”,也不像燃油车那般“守旧”,却完美适配了中国家庭的用车场景。

插混的逆袭插混的爆发,更是一场中国车企对成本控制的极限操作。

比亚迪DM-i系统将紧凑型插混车价格拉至10万元区间,比同级燃油车贵不到2万,却省下近万元购置税和每年数千元油费。这背后,是热效率43.04%的骁云发动机、高度集成的EHS电混系统,以及自研IGBT芯片带来的成本优势。

而吉利雷神混动、奇瑞鲲鹏DHT等技术路线的百花齐放,让插混车摆脱了“油改电”的粗糙,进化成可油可电的新物种。

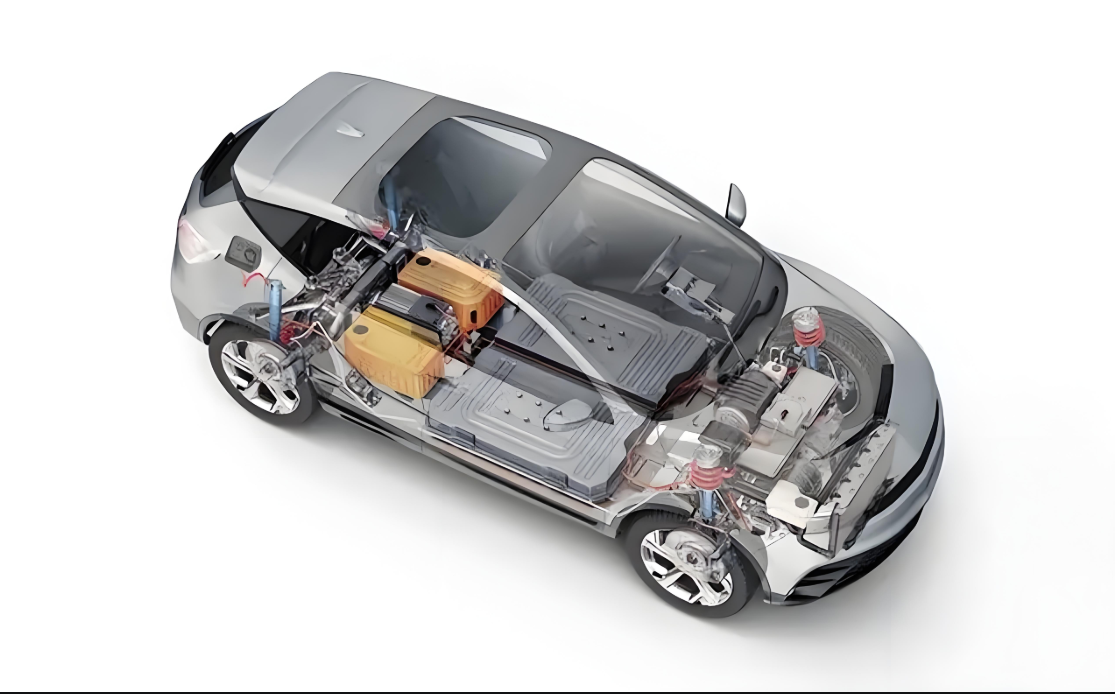

更隐秘的杀手锏在于电池策略。相比纯电车型动辄60kWh以上的电池包,插混车电池包容量覆盖 8-30kWh,核心区间为 15-25kWh,极大的降低了对锂资源的依赖度。

当碳酸锂价格从60万元/吨暴跌至10万元/吨时,插混车企凭借小电池的灵活性,成功规避库存减值风险。这种轻资产玩法,让押注大电池的纯电车企集体陷入被动。

政策与市场的暧昧共谋插混的崛起,也是政策制定者与市场需求双向奔赴的结果。

在《新能源汽车产业发展规划》中,插混车与纯电车享有同等路权与补贴;而2024年新版双积分政策,更是将插混车单车积分上调至2.2分,刺激车企加大投放。

但政策制定者的小心思在于,通过插混车加速燃油车替代,既完成减排KPI,又避免充电基建滞后引发的社会矛盾。

市场的回应则更加赤裸,2024年比亚迪插混车销量248.5万辆,占总销量的58.5%,对增长的贡献率高达87.9%。甚至特斯拉也不得不低头,传闻中的Model2将推出插混版本,这在其纯电原教旨主义史上堪称里程碑式妥协。

中国插混车的狂飙,正在改写全球游戏规则。

2024年全球每卖出10辆插混车,就有8辆来自中国。比亚迪携DM-i技术登陆欧洲,零跑借Stellantis渠道铺货东南亚,理想用增程式打开中东市场,这也是是对欧美充电基建短板的精准打击。

在德国,插混车可享受4500欧元补贴,且不受2035年内燃机禁令限制;在沙特,增程式电动车因加油5分钟续航1000公里的特性,成为沙漠土豪的新宠。

不过欧盟碳关税将插混车排放阈值收紧至50g/km,倒逼车企提升纯电续航;美国《通胀削减法案》要求电池本土化生产比例达60%,中国插混车的成本优势随时可能面临挑战。这场中国模式的全球复制,注定伴随更多博弈。

纯电路线软肋截至2024年底,中国车桩比仍达2.5:1,且30%充电桩因维护不善沦为僵尸桩。充电基站在某些地方成为面子工程。当蔚来斥资建换电站时,插混车主早已在加油站完成5分钟补能。

电池技术的边际陷阱:宁德时代麒麟电池能量密度虽达255Wh/kg,但每提升1%需增加15%研发投入,续航竞赛陷入内卷死循环。而插混车通过系统优化,用1/3电池量实现相同体验,技术迭代更具性价比。

更重要的一点是中国锂资源对外依存度超70%,当国际局势动荡时,插混车的小电池策略反而成为一种优势。

不过面对插混的攻势,纯电阵营开始反击。特斯拉放出4680电池量产消息,华为发布10分钟充电800公里液冷超充、比亚迪兆瓦快充...

正如内燃机时代有汽油、柴油、混动并存,电动化时代也容得下纯电、插混、增程各显神通。所谓“政治正确”不过是技术路线之争的遮羞布——毕竟,能活下去的技术,才是最好的技术。

互动话题:你会选择“全能战士”插混车,还是坚守“纯粹主义”纯电车?来评论区聊聊你的“生存哲学”!

哇哦,烧油的新能源,打脸啪啪响