“往后啊,我要是没再找你,你就甭自个儿往我跟前凑合了。”这是毛主席跟田家英说的最后一句掏心窝子的话。没多久,田家英自个儿做了个了断,走得干净利索,就留下一句话,那话里透着他的那份儿忠心耿耿,比啥都明白。

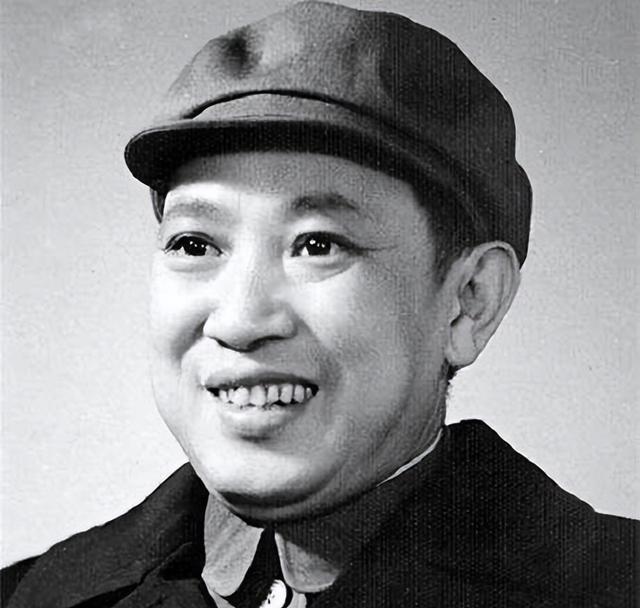

田家英二十六岁那年,一脚踏进了毛主席的身边,当上了秘书。嘿,这小子,革命的老兵了,十几年的烽火岁月可不是白混的。他心里跟明镜似的,知道这份差事有多沉甸甸,所以啊,心里头免不了七上八下的,紧张得跟小猫踩了尾巴似的。

好在毛主席早就对他挺有好感,也乐意提拔年轻人,没多久,就让田家英在自己身边干得如鱼得水了。毛主席这个人啊,心宽体胖,一看田家英是个可造之材,立马就拉他进了自己的小圈子,没多久,田家英就适应了这新环境,工作起来得心应手。

你说田家英,这家伙能耐可真不小,二十六岁的年纪,咋就当上了毛主席的贴身笔杆子呢?后来,他又咋就走到了那一步?他临终前念叨的那句话,到底是啥玄机?咱们得琢磨琢磨,田家英这脑子是咋长的,年轻轻轻就能在主席身边混,那得是多大的本事!可话说回来,好景不长,他最后咋就落了个那样的下场?这里面的事儿,可真够人琢磨一阵子的。还有啊,他那最后一句遗言,像是个谜似的,让人心里直痒痒,到底说了个啥,能让后人这般惦记?咱也得挖挖这背后的故事。

【初相识的好印象】

他那篇文章,拿《桃花扇》里的侯方域投降清朝背叛明朝的事儿来说事儿,狠狠地怼了当时社会上那股子不想好好抗日的风气。这一波操作,对于让大家伙儿树立起正经八百的抗日观念,那可是相当管用。

嘿,您知道吗?这篇文章,那可真叫一个有深度,读完之后,心里头跟开了窍似的,透亮透亮的。不光是思想上有嚼头,文字那也是相当漂亮,跟画儿似的,看着就赏心悦目。说起来,咱们毛主席,那也是文采飞扬的主儿,这事儿地球人都知道。

毛主席念书的那会儿,凭着他那股子聪明劲儿,在学校里可是老师的心头好,老师们都喜欢他那能言善辩、左右逢源的本事。田家英这家伙,现在正跟毛主席当年似的,年轻气盛,浑身是劲儿,正是春风得意的时候呢!

所以,当主席瞅了那篇文章一眼后,心里头直痒痒,非得见见这写文章的高手不可。就这么着,俩人的头一回照面就这么凑成了。

那天,田家英得到毛主席的接见,心里头那个激动啊,跟揣了只兔子似的,蹦跶个不停,可同时又七上八下的,生怕哪儿做得不对。结果,还没跟主席搭上话呢,他就被主席屋里的摆设给震得愣住了。嘿,你说说,那屋里的物件儿,件件都透着大气派,让人一眼望去,心里头那个震撼,别提了!

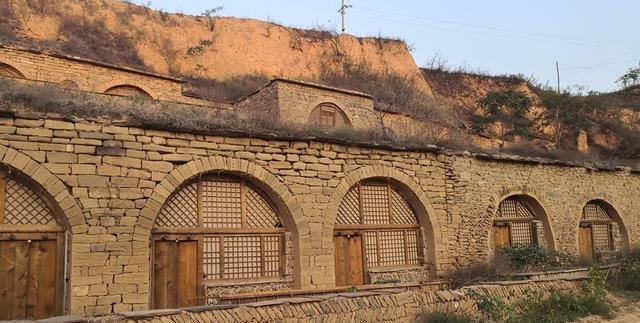

那会儿,党中央就窝在延安那疙瘩,毛主席他们这些大领导啊,也都挤在土窑洞里头,日子过得跟普通战士没啥两样,清苦得很。田家英这家伙,估摸着压根儿就没往这方面想。

他一瞅见毛主席那窑洞,床铺简单,桌椅朴素,心里头那个惊讶,那个感动,别提了!反过来,毛主席一见着田家英,那股子从心底冒出来的亲切劲儿,还有那份儿由衷的赞赏,直把田家英乐得跟朵花似的,心里头美滋滋的。

嘿,您知道吗?头一回打交道,他们俩却聊得那叫一个痛快,就跟老相识似的。那场对话,真是痛快淋漓,彼此心里头都给对方竖了个大拇指,第一印象,杠杠的!

嘿,转眼间又是一年溜走了,田家英这回可挪窝了,被调到了中央宣传部的历史组,摇身一变成了给机关干部们传道授业的“先生”。这活儿可不轻省,但他乐呵呵地接下了。每次开讲前,田家英都得跟备考似的,埋头苦干,认真琢磨,就为了给大伙儿奉上一场场精彩绝伦的“知识盛宴”。

嘿,您猜怎么着?那年早春的时候儿,毛主席溜达着竟走到了中直那些干部上课的地界儿。巧了不是,正赶上田家英在那儿开讲呢,讲的是啥?古诗词!

听着教室里头那响亮的小子嗓音,毛主席不由自主地就放慢了步子,干脆站在门口,跟那些干部一块儿,耳朵竖得跟兔子似的,听田家英在那儿侃侃而谈《蝶恋花》、《一剪梅》这些个曲子。

警卫员瞅见毛主席对那课堂上的玩意儿挺上心,就张嘴劝他进屋坐着听。可毛主席心疼田家英讲课被打扰,硬是在外头站着,耳朵竖得跟天线似的,听了老半天才罢休,这才晃悠着步子走了。

嘿,您知道吗?就那两档子事儿,让毛主席对田家英那是刮目相看。所以啊,等党中央挪窝到了西柏坡,胡乔木一提议,毛主席二话不说,就把田家英给拽到自己身边,当了贴身秘书。

那会儿,田家英才二十六岁的小伙儿,肩上突然被压上这么重的担子,心里头那叫一个七上八下。毛主席还特意问了问他:“小田啊,你到我这儿来干活儿,心里头有啥盘算没?”

那会儿的田家英,老实得可真够可以的,他干脆利索地来了一句:“我啊,不想立啥大功,只求别捅娄子就行。”

说实话,这样的回答真让人心里头不痛快。要是换个擅长甜言蜜语、拍马屁的家伙,保管他会瞅准时机,跟毛主席好好表一番忠心,显示显示自己的决心。

嘿,您瞧,从田家英那回答里头,毛主席一眼就瞅出了他的实在和靠谱。所以呢,毛主席非但没给他脸色看,反倒热乎乎地邀他到家里搓了一顿,就盼着田家英能慢慢卸掉心里那沉甸甸的担子,轻松上阵嘛。

在毛主席那磁铁般的吸引力下,田家英渐渐地在主席身边找到了自己的位置,还赢得了主席那金子般的信任。可世事无常啊,好景不长,他后来的遭遇,真是让人心里头不是滋味,直叹可惜。

【信任与遗憾】

您瞧瞧田家英那回答,“不盼立功,只求别捅娄子”,一瞅就是个实在又直溜的人。这类哥们儿,社交场上或许不那么溜光水滑,但干起活儿来,那可是拼了老命也得整出个样儿来!

田家英一当上秘书,那叫一个勤快!他立马埋头苦读毛主席的所有大作,不光读,还动手抄,抄得满满当当五大本笔记。您猜怎么着?他还给这些笔记分了类,按主题归得整整齐齐,真是条理清晰,让人佩服得五体投地。

打从新中国成立那会儿起,他那本笔记就有了个响当当的名字——《一个同志的读书札记》,还被悄悄地印成了只给内部人士看的小册子。这时候的田家英啊,对毛主席的那一套思想,简直是倒背如流,跟念自家门牌号似的。在毛主席身边干活儿,他也算是渐渐摸出了门道,得心应手起来。

有那么一回,毛主席急着要发份电报,二话不说,直接就奔田佳英家去了。到了那儿,毛主席张口就来,口述起电报的内容,还催着田家英:“赶紧的,给我把这电报稿子写了!”

田家英可真没白让毛主席瞧上,他麻溜地就搞定了那份电文草稿,那文笔叫一个顺畅。不光如此,他写的字儿还跟模子刻出来似的,清秀得很,把毛主席乐呵得不行,直夸他干得好。

慢慢儿地,毛主席周遭的好些人也都瞅见了田家英那两下子,真够出色的。

比如说,一九五六年秋那会儿,中共八大开会,毛主席自个儿站上台,给大伙儿来了段开幕词。您猜怎么着?那段词儿虽不长,可愣是让底下那热烈的掌声给截了好几次,跟唱戏的叫好似的,热闹得很!

会议一歇气儿,好几个代表就直愣愣地往毛主席那儿凑,夸那篇演讲稿,说是简短带劲儿,听得他们心里头那个激动啊,跟打了鸡血似的。

毛主席瞅着那篇演讲稿,心里头那叫一个美,于是就带着点小得意笑道:“嘿,这可不是我的功劳,得归功于咱们那位年轻力壮的田家英,我的得力小秘书哟!”

您得明白,那会儿能让毛主席亲口挂上“少壮派”名头的人,那可是凤毛麟角,个个都是未来的明星苗子,前途亮得跟灯似的。更绝的是,毛主席不光让田家英舞文弄墨,还常打发他出门转悠,搞调研去。

下头去基层溜达一圈,外头人瞅着像是离了京城,得去吃几天“萝卜咸菜”似的苦。可咱们心里跟明镜似的,能捞着这活儿,那可是毛主席眼皮子底下的红人儿才有的待遇。

田家英心里跟明镜似的,清楚得很。故而每次能有机会跑到基层去溜达调研,他都乐呵得跟啥似的,倍儿珍惜。到了那儿,他总能火眼金睛地发现些问题,然后呢,还想尽法子,一股脑儿地把基层那些个难题给摆平了。

一九六一年头一遭,田家英被毛主席点了将,跑到浙江乡下去探探虚实。这一趟,他可真没少开眼界,村里头的事儿,那是一桩桩、一件件,都挺让人揪心。尤其是那些基层干部,有的不守规矩,胡来一气,手里拿着权,心里想的全是咋往自家兜里捞好处,这风气,忒不正了!

哎,您瞧瞧,这事儿让田家英心里头那个不是滋味儿啊!他自己也是从苦日子里熬过来的,新中国都成立了,眼瞅着老百姓还受憋屈,他能不心疼嘛!于是乎,他先把那股子急火压了压,坐下来,一五一十地把手头那些个事儿给捯饬清楚了,琢磨了个透。

而后,田家英琢磨过味儿来了,村里的干部们其实并不是心黑手辣地想欺负老百姓,他们就是不太清楚咋摆弄上头给的那些权力,结果才弄得乱七八糟的事儿一桩接一桩。

打从北京一回来,田家英就急吼吼地跟主席提议,说咱们得整出个农村工作的“规矩本儿”,就像那量尺子似的,专给村里的干部们量量行为,既管着他们别乱来,也看着他们干得好不好。

这个点子连毛主席都拍手叫好,他还亲自上阵,带着大家一块儿琢磨起草那条例呢。

您瞧瞧,田家英这家伙,老爱往外边跑,去各地溜达调研。这一来二去的,不少地界儿的头头脑脑们可都瞅见了他的真本事,心里头那个痒痒啊,纷纷跟毛主席打报告,想把他挖到自己那边去当得力助手。可您猜怎么着?毛主席那是真舍不得,就跟自个儿手心里的宝贝似的,攥得紧紧的,说啥也不放。

在毛主席心目中,田家英就像是他跟老百姓之间的那座桥,少了他可真不行。毛主席巴不得田家英整天跟在他屁股后面,一五一十地给他讲那些地方上的真事儿。

可您猜怎么着?谁承想这形势一变,他们几个居然慢慢有了不同的想法,分歧就这么冒出来了。

说起来也怪,这帮人吵吵闹闹,其实心里头想的都是国家、都是老百姓。可不知道咋的,愣是没走到一块去,反倒越跑越偏,越来越远了。

再说了,就因为毛主席老对田家英高看一眼,这可让不少心里头有点小九九的人,对田家英那是相当不待见。

说不定心里头早就有那么点谱儿,1966年刚一露头,田家英跟朋友们闲聊的时候,就特地把他的那句老话儿给拎出来念叨念叨。

田家英那座右铭,大伙儿都知道,就是民族大英雄林则徐说的那句:“要是为了国家,咱连命都能豁出去,哪会因为一点祸福就躲来躲去的。”这话听着狠了点,可正对上了田家英那股子倔劲儿,贴切得很!

没几日的光景,毛主席就跟田家英开了腔:“往后啊,我要是不找你,你就甭自个儿往我这儿凑了。”田家英一听这话,心里头那个失落,简直跟掉了魂儿似的,可又跟谁去叨叨这满心的委屈呢?

其实啊,这事儿说不定不是毛主席对他起了疑心,没准儿倒是想护着他呢。你想想,有时候放手不一定是疏远,倒像是给咱铺条更稳当的路。

您瞧,早先时候主席还提过,有人在那捣鼓,想离间他和田家英的交情。可那会儿的事儿,真是一团乱麻,复杂得很。咱们一合计,干脆让他躲远点儿,图个清静,也好护他周全。

哎,田家英这家伙,终究是没扛住那股子重压,1966年5月,他自个儿在家里头,找了根梁子,一了百了了。就这么,亲手把自己的日子给画上了句号。

嘿,您知道吗?他就这么扔下一句话给咱们:“党肯定能把这摊子事儿捯饬明白,咱可别真成了海底那冤大头。”这话里头,透着他那股子无怨无悔的纯真劲儿,就像是当年那股子冲劲儿,直奔延安的小子,心里头那股热乎劲儿,一点没变!

嘿,您瞧,他那最终的归宿啊,早在他一路摸爬滚打的成长故事里头,就悄悄地露了点儿端倪。打从他小时候起,那些个经历啊,就像是给未来铺的路,一步步都带着点儿预示。您看,他那性格,那做事的方式,不就一点点勾勒出了他日后的模样嘛。所以说,他走到哪一步,其实啊,都是自个儿成长路上那些点点滴滴给攒出来的。就像是种啥得啥,一点儿不假。这结局啊,早就藏在那些不起眼的日子里,等着咱们回头去品,去琢磨呢。

【意气风发少年时】

可还没瞧见田家英长成个大小伙子呢,他娘就先他一步走了。那会儿,田家英才九岁的光景,自个儿哪儿能养活自个儿啊,只好赖在哥嫂家里,混着填饱肚子。

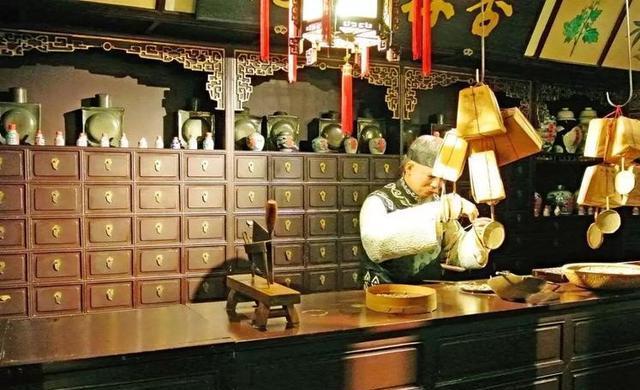

哎,他那哥嫂自家也是一锅乱炖,紧巴巴的,供他上学那是心有余而力不足啊,没办法,他只得卷起铺盖去药店做了个小药童。好在天无绝人之路,他那小伙伴的老爹,徐昌文,是个有眼光的,瞧出他脑瓜子灵光,时不时就把他往家里拽,一块儿啃书本,念点儿书。

聊着聊着,田家英就溜出句心里话,说他做梦都想当个作家。多亏了徐昌文的拉扯和点拨,他这才一步步摸到了鲁迅、郭沫若这些大文豪的门道,读上了他们的书。

慢慢的,田家英对新文学是越来越上心了,那书里头藏着的劲儿,简直让他跟打了鸡血似的。就算在药店里当个小徒弟,日子过得跟黄连似的苦,可他心里头那股子新思想的火苗,愣是让他把书啃得津津有味,一刻也不停歇。

那些年,甭管是天寒地冻还是烈日炎炎,每晚都能瞅见他在那煤油灯底下,忙活一整天后还咬牙啃书的身影。等把那些个经典作品啃得差不多了,肚子里有了点墨水,他便手痒痒地开始自个儿捣鼓起写作来了。

嘿,您别说,田家英这小子,那真是文曲星下凡,笔头子功夫了得!才十二岁的光景,就已经能在报纸杂志上露脸,发表文章,还靠着那点稿费养活自己呢!

您知道吗,有那么一位老兄,本来大号叫曾正昌,可大伙儿熟识的都是“田家英”这名儿,其实这是他自个儿的笔名。嘿,您别说,就凭这笔名挣来的稿费,他算是有了自个儿的小金库,腰板儿也硬气多了,不用再受哥嫂那些琐事的羁绊。打那以后,曾正昌这名儿就像是被风吹跑了一般,田家英成了他的新招牌,好似换了个人似的,迎来了真真正正的新生活。

田家英这家伙,文章一篇接一篇往杂志上蹦跶,慢慢就在文坛上混出了点小名堂,成了颗冉冉升起的新星。到后来,他一咬牙,把药店那份活儿给甩了,决定回去啃书本,继续他的学业大业。嘿,这下子可算是放开手脚,专心写他的文章了。

在学校里,一到休息那会儿,他就像饿狼似的匆匆扒拉几口饭,接着脚底一抹油,直奔图书馆而去,非得读个痛快淋漓,要不然绝不挪窝儿。

一九三六年那会儿,抗日的风潮刮得呼呼响,连正在念书的田家英都给卷进去了。你说他那时候多大?嘿,也就才十四岁的毛头小子。可你别小瞧他,书读得多了去了,满脑子都是墨水,思想成熟得跟个小大人似的,正派得很。

那会儿,“海燕社”在共产党的带领下,可真是闪亮登场,一下子就把田家英的眼珠子给勾过去了。

打从田家英进了那个挺上进的圈子后,他就跟马克思列宁主义结下了不解之缘。你瞅瞅他的作品,那里面透出的思想味儿,明摆着就是受了这些大学问的影响。

田家英在他那散文里头嘀咕过:“我这一天天,就跟陷泥塘里似的,老得扑腾着往前游。”“我得攒着点儿劲儿,心里头琢磨着,下回再跟命运干一架”啥的。

嘿,您瞧瞧这些句子,个个儿跟小炮弹似的,藏着大能量呢!简直就是那个时代小青年们心里那股子追光劲儿的最佳代言人。它们一说出口,就把大伙儿对光明的那股子渴望劲儿,给展现得淋漓尽致,别提多带劲儿了!

读了《共产党宣言》那么一书之后,田家英心里头那股子想成为共产党人的火苗子,噌一下就窜老高。他瞅着延安,那叫一个心生向往,觉得那就是他梦里头的桃花源。

一九三七年底那会儿,田家英跟他的铁哥们儿一拍即合,挥挥手告别了待了老些年的四川老家,迈开大步,往北直奔延安的新天地去了。

七千多里地,那可老长了,路上跟刺猬似的,全是难关,可愣是没挡住那少年往理想那儿奔的劲儿。少年的心,比那铁鞋还硬实,啥阻挡都不好使。他就跟那脱缰的小马驹似的,一门心思往前冲,理想在前头招手呢,哪能停下?

要说田家英啊,多亏了早年在延安那会儿的学习劲儿,他的思想那是噌噌地往上涨,进步得跟坐火箭似的。就这么着,后来他还当上了主席的秘书呢!

哎,你说这事儿,真是老天爷爱开玩笑,这位年少有为的天才,走得那叫一个让人心里不是滋味,满满的都是遗憾和悲壮。不过还好,咱们党啊,最终没让他那份信任白搭。

一九八零年刚开头那会儿,党中央大大方方地在八宝山革命公墓的大礼堂,给田家英办了个体面的追悼会。这一办,算是给他那直愣愣、忠心耿耿的一辈子,来了个漂漂亮亮的收尾。

就跟他提到的那句《诗经》老话似的:“我这心可不是石头,转不动;也不是席子,卷不起来。”

他这辈子,虽说短了点儿,可从来没为了谁低头哈腰,更没让人给带跑偏了。那股子文人的硬气,在他身上那是明摆着的事儿,一眼就能瞧出来。

说起来也怪,到如今,田家英在秘书这行当里还是顶呱呱的人物,大伙儿都对他高看一眼。我这篇文章啊,就是专门给田家英老前辈鞠个躬,表达一下敬意!

嘿,您瞧好了,这儿的东西啊,图片也好,故事也罢,都是从网上扒拉来的。要是想拿走,那可不成,得先跟人打个招呼,不然咱可就成了那顺手牵羊的了!(笑)未经人家点头,转载的事儿咱可不干!

哎,您知道吗,那会儿有篇文章,讲的是田家英那小子咋读书的,登在2010年《中国党政干部论坛》第七期上,占了那么几页纸,61到64页,挺有意思的。说起来,田家英这家伙,读书那叫一个痴迷。您想啊,那时候条件有限,书可不像现在这么泛滥,但他愣是把能找到的书都翻了个遍。不论是正经八百的历史大书,还是街边小摊上的野史杂谈,只要能逮着,他就跟捡到宝似的,看得那叫一个津津有味。您说他这读书生活咋样?用现在的话说,那就是“沉浸式阅读”。家里头,书堆得跟小山似的,走到哪儿都能顺手捞一本啃起来。连吃饭时候,手里也得拿本书,边吃边看,经常是饭凉了都不知道。您说,这田家英是不是个书虫子?读书读到这个份上,也算是独有一番风味吧。反正啊,他那读书生活,确实挺值得咱们这些爱书之人琢磨琢磨的。

倪良端那小子,写了篇挺有意思的文章,叫《少年田家英》。这文章啊,登在2005年第三期的《党史文汇》上,占了那么两页,53到54页,不多不少。说起来,田家英这小子,小时候的故事可真不少。倪良端一笔一划地给咱们勾勒出了那么个活灵活现的少年形象。没有啥花哨的词儿,就是实打实地讲,田家英那会儿啊,怎么个聪明伶俐,怎么个勤奋好学,看着就让人心里头暖洋洋的。这文章啊,就像是跟咱们老朋友聊天似的,一股子亲切劲儿。倪良端用的词儿都不难,都是咱们平时说话常用的,可就是这么一组合,田家英那少年的模样儿,就在咱们眼前晃悠开了。所以啊,别看这文章简单直白,里头可是藏着不少心思呢。倪良端这家伙,文笔不赖,把田家英小时候的事儿,写得跟咱们自家孩子似的,让人看了就忘不了。