1950年9月15日的仁川海滩上,美军陆战队员踩着齐腰深的海水冲向月尾岛时,没人能预料到这场精心策划的登陆战将彻底改变世界对中国军事力量的认知。

当麦克阿瑟叼着玉米芯烟斗,在"麦金利山"号巡洋舰上俯瞰战场时,他确信自己已经扼住了东方军队的咽喉,无论是被围困的朝鲜人民军,还是可能参战的中国军队。

这种傲慢源自西方世界对亚洲军事力量的认知偏差。美国军史学家艾略特·A·科恩在《军事不幸》中揭示:当时美军情报部门流传着一份秘密评估报告,将中国军队定位为"使用日式战术的轻步兵部队",认为其战斗力仅略优于韩国国军。

这份编号2971的远东司令部档案里充斥着令人错愕的结论:"中国军队的战术素养与训练有素的韩军相当,其重火力密度甚至不及北朝鲜军的四分之一。"

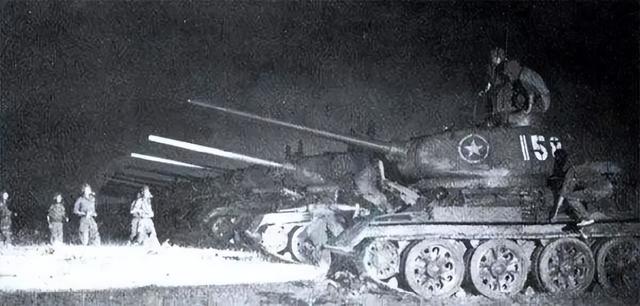

这种误判有着深刻的视觉根源。朝鲜人民军确实展现出令人震撼的苏式正规化风貌,军官们戴着镶红边的高筒帽,笔挺的呢子军装搭配锃亮马靴,T-34坦克集群冲锋时扬起的烟尘遮天蔽日。

相比之下,首批入朝的志愿军第40军官兵头戴臃肿的棉帽,脚穿胶底布鞋,手中的日制三八式步枪与美式加兰德混杂使用,这种"万国牌"装备的杂乱感加深了西方观察家的偏见。

更致命的认知盲点在于制度差异。朝鲜人民军沿袭了苏军的等级制度,其指挥体系中的打骂体罚与日军传统如出一辙。这种表面上的"正规化"让西方误以为其战斗力与苏军相当。

而志愿军特有的"军事民主"制度,战士可以直呼指挥员"老张""老王",战斗中提倡"边打边学",在美军看来简直是缺乏纪律的散兵游勇。

当朝鲜人民军的T-34坦克碾过汉城街头时,西方世界才真正感受到东方军事力量的震撼。1950年7月的乌山战役中,史密斯特遣队的M24霞飞坦克在朝鲜装甲部队面前如同纸糊玩具。美国大兵惊恐地发现,他们的2.36英寸火箭筒打在T-34倾斜装甲上就像"往大象身上扔石子"。

这场遭遇战导致美军阵亡比例高达23%,幸存的24师士兵回忆:"北朝鲜人像机器般精确,他们的迫击炮总能落在我们集结的位置。"

大田战役更是将这种震撼推向高潮。朝鲜第4师团采取经典的苏军大纵深战术,以坦克集群撕开美军防线后,摩托化步兵迅速穿插分割。被俘的美军24师师长迪安少将在战俘营里仍心有余悸:"他们的步坦协同比我们在欧洲战场遇到的德军更致命。"此时朝鲜人民军的推进速度达到每天30公里,远超苏军在东欧战场的表现。

这种战场表现强化了西方的思维定式:中国军队既无装甲部队又缺空中支援,战斗力必然低于朝鲜人民军。1950年10月威克岛会谈中,中央情报局长言之凿凿地向杜鲁门保证:"中国最多派出5-6万象征性部队,这些缺乏现代战争经验的农民军队,在联合国军立体火力下坚持不了两周。"

当云山峡谷的晨雾在1950年11月1日散开时,美骑兵第1师第8团突然发现自己陷入了前所未有的困境。志愿军39军116师的官兵们像从地底钻出般出现在公路两侧,他们用日语喊杀声迷惑对手,爆破筒与集束手榴弹雨点般砸向美军坦克。

这场遭遇战彻底颠覆了西方对东方军队的认知,被判定为"二流部队"的志愿军,用最简陋的武器创造了单日歼敌1840人的战绩。

这种震撼源于完全迥异的战争哲学。与朝鲜人民军执着于攻城略地的"压路机战术"不同,志愿军将毛主席的运动战精髓发挥到极致。

在清川江战役中,38军113师14小时强行军72.5公里,创下人类轻步兵机动极限。他们用两条腿跑赢了美军的汽车轮子,在三所里筑起"闸门",将联合国军西线主力彻底封死在包围圈中。

夜战艺术的巅峰出现在第二次战役。当志愿军27军79师在长津湖地区发起进攻时,美军陆战1师发现自己的技术优势荡然无存。夜间零下40度的严寒中,志愿军战士与雪地融为一体,用哨声和军号实施战场协同。这种原始却高效的指挥方式,让装备顶级夜视器材的美军反而成了"战场瞎子"。

上甘岭战役期间,美国第8集团军司令范弗里特始终无法理解:为何每天倾泻4万发炮弹的山头,中国士兵还能像鼹鼠般从坑道里钻出来反击。这个被西方称为"东方凡尔登"的战场,最终成为检验两种军事思想的试金石。

志愿军创造的"坑道战术"不仅抵消了美军火力优势,更催生出独特的"冷枪冷炮运动",张桃芳等狙击手用莫辛纳甘步枪创造的单兵狙杀纪录,至今仍是轻武器作战的典范。

这种创新源于深厚的战争智慧。当朝鲜人民军还在机械执行苏军操典时,志愿军已发展出成熟的"三三制"战术体系。在横城反击战中,40军118师将这种战术发挥到极致:每个9人战斗小组形成前三角或后三角队形,既能分散炮火杀伤,又能瞬间形成局部兵力优势。美军战后报告哀叹:"中国军队就像水银泻地,我们的火力密度在他们面前失去了意义。"

最具革命性的是志愿军的后勤革新。在后勤被敌人尽数摧毁的阶段,志愿军发明了"片面运输"(单程运输)和"顶牛过江"(人扛骡驮)等26种特殊运输法。最令人惊叹的是在价川交通枢纽,铁道兵们创造出一夜修复18处炸点的奇迹,被彭老总称为"打不烂的钢铁运输线"。

当板门店的硝烟散尽时,美国陆军官方战史终于承认:"中国军队展现出与北朝鲜军完全不同的战争艺术,他们用东方智慧重新定义了轻步兵的巅峰形态。"

这种认知转变在砥平里战役后尤为明显,美23团在战后总结中写道:"中国军队的迂回穿插具有数学般的精确性,他们的攻击波次永远出现在我们防线最薄弱的结合部。"

苏联的态度的转变更具戏剧性。1951年5月,斯大林突然批准向我国提供37个师的现代化装备,并派出12个航空兵师秘密参战。

这种转变源于志愿军在第五次战役中的惊艳表现,当63军在铁原用血肉之躯挡住美军四个机械化师进攻时,克里姆林宫终于意识到:这支用"万国牌"武器作战的军队,蕴含着超越装备代差的战略智慧。

历史最终给出了公正评判。当美国陆军学院将"三所里奔袭"和"冷枪冷炮运动"写入教材时,当西点军校开始研究志愿军的"坑道防御体系"时,那个关于"二流朝鲜军"的误判早已被扔进历史堆。

正如英国军事学家富勒所言:"朝鲜战争最大的军事奇迹,不是仁川登陆,而是一支农民军队用智慧战胜了钢铁。"这种智慧,至今仍在重塑着现代战争的形态与边界。