1949年深秋的南京下关码头,咸湿的江风卷着碎浪拍打在石阶上。华东野战军参谋长张震的军装被风掀起一角,露出磨破的衬里。他望着雾霭中缓缓靠近的客轮,喉结上下滚动着。

当甲板上出现那个佝偻的蓝布身影时,他忽然踉跄着往前半步,老妇人左眉梢的月牙形疤痕在逆光中微微发亮,十五年前的雨夜记忆如炮弹般在脑海中炸开:泥浆漫过草鞋的粘腻,背上滚烫的体温,还有昏迷中那句"虎子别怕"的呢喃。

三天后的子夜,作战参谋小李发现参谋长办公室的煤油灯仍亮着。透过门缝,他看见张震握着钢笔僵在苏北地图前,笔尖在徐州位置洇开碗口大的墨团。桌角那封匿名信被江风吹得哗哗作响,信纸末尾几行字刺目如刀:"经查证,您奉养二十载的老母实为皖南农妇,并非您亲娘,当年其亲子张得胜已牺牲于第四次反围剿......"

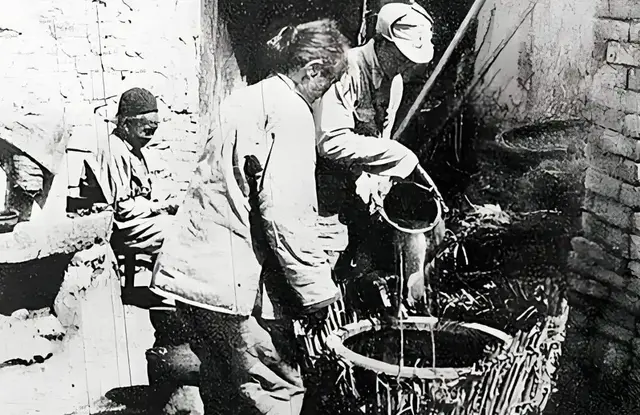

1934年盛夏的大别山密林深处,红二十五军某部正在溪边休整。时年二十岁的侦察排长张震带队返回时,撞见炊事班长老周搀着个昏迷的老妇。破布裹着的躯体轻得像捆枯柴,怀里却死死搂着半块霉变的荞麦饼。

"在野猪潭边发现的,"老周用豁口陶碗往妇人唇间滴水,"醒过来就嚷着找虎子。"张震擦拭枪械的手猛然顿住,这正是他参军前的乳名。老妇突然睁眼抓住他手腕,龟裂的指甲掐进皮肉:"儿啊!娘可算寻着你了!"

张震刚要辩解,老周却暗中狠踩他脚背。直到深夜换岗,老班长才拉他到庙后解释:"部队拂晓就要转移,这大娘若知认错人,怕是要跳了山崖。"

篝火映着老妇熟睡的面庞,张震注意到她纳鞋底时小指微蜷的姿势,竟与记忆中母亲分毫不差。可次日急行军途中,当他说起幼年放牛被野蜂蜇伤的旧事,老妇却茫然摇头。疑惑在翻越鹰嘴崖时愈发强烈:老人替他扎绑腿总爱多绕三圈,而生母向来只打活结。

1935年春的丹凤县郊外,枪声撕破晨雾。时任营长的张震率部突围时,右腿突然爆开血花,整个人栽进山沟。意识消散前最后的画面,是"母亲"嘶啦撕开棉袄内衬,用布条死死勒住他喷血的伤口。

七日后他在农家土炕上苏醒,发现老人正用豁齿木梳蘸盐水清理溃烂的皮肉。脓血顺着草席往下淌,她却像绣花般专注:"虎子幼时出痘,也是这样伺候的。"张震别过脸去,瞥见灶台上五个鸡蛋,那是老人用珍藏的银元换的。

深夜灶房传来压抑的呜咽:"若我的虎子活着…也该这么高了吧…"张震攥紧被角,想起昏迷时断续听见的争执。房东大娘说当时缺医少药,老妇跪在卫生员跟前磕头,额角都渗了血:"拿我这条老命换都成,他可是老张家独苗!"

1947年孟良崮战役前夕,张震在临沂城外偶遇卖烟丝的跛脚老汉。那人盯着他看了半晌,突然用皖南土话喃喃:"活脱是二十年前歙县张家那娃…"话音未落便被同伴拽走。这谜团在心头萦绕两年,直到淮海战役期间收到老班长周德顺的遗物,一件补丁摞补丁的棉袄,内衬缝着半封血书:"张参谋长,大娘实非…当年在鄂豫皖…"余下字迹已模糊难辨。

真正的转机出现在1949年4月。南京解放次日,接管国民党警察局的干部呈上泛黄的户籍册,某页用朱砂圈着:"1927年谷雨,歙县南乡陈氏夫妇遇害,襁褓幼子下落不明。"张震盯着"陈氏"二字,突然忆起卖烟老汉的话,冷汗霎时浸透后背。

接"母亲"到南京的第七日,匿名信提及的证人接连现身。新街口茶馆里,起义的国民党军户籍科员擦着冷汗坦白:"四七年保密局密查您身世,在歙县找到个陈王氏,说她儿左臀有月牙胎记…"张震手中茶盏当啷坠地,这私密印记连发妻都不知晓。

三日后鼓楼医院的档案室,护士长指着发霉的登记册:"四八年秋,有个皖南口音的老太来寻伤兵,说儿子臀上有新月形胎记。"枯黄纸页上的地址令张震瞳孔骤缩,正是他派人接"母亲"时留的假地址!

1950年元旦的歙县南乡,积雪压弯了老槐树的枯枝。张震推开斑驳木门时,炕头老妇纳鞋底的姿势令他浑身剧震。相同的银白发髻,相同的月牙疤痕,连缠线时小指微蜷的习惯都如镜中倒影。装满银元的布袋砰然落地,陈王氏举着煤油灯的手抖如筛糠:"虎子?是我的虎子?"

原来1927年血色黎明,地下党员陈氏夫妇将未足月的婴孩托付佃户张家。三月后陈家惨遭灭门,唯有归宁省亲的陈王氏侥幸逃生。二十载间,这个裹足妇人踏遍皖南山村,直到1947年方从芜湖挑夫处得知,当年婴孩已成华野参谋长。

南京颐和路小楼里,两位白发妇人初见那日,窗棂上的冰凌正滴滴答答化水。生母陈王氏拘谨地缩在藤椅里,养母突然扑通跪地:"我对不住陈家妹子…"原来她本名吴月娥,亲子早在第四次反围剿中阵亡。

当年山涧畔苏醒时神志昏聩错认,后来察觉真相却难舍这份温情。"每听你唤声娘,就像我儿又活过来…"老人腕间银镯叮咚作响,那是张震用首月津贴打的。

张震搀扶两位母亲时,发现她们生满老茧的手仍如二十年前丹凤县土炕上那般,紧紧攥着他衣角。1953年调任北京前夜,他特意请照相馆师傅在院中合影:两位蓝布包头的老太太一左一右挨着他,褶皱里漾着相同的慈光。

1985年深秋,张震将军在回忆录中写道:"当年查证真相时,方知两位母亲早知彼此存在。生母说'你把吴大姐当娘,我便多个姊妹',养母临终嘱'把我葬在陈家妹子旁'。她们用半生印证:战火熔铸的亲情,从来不论血缘。"泛黄书稿中夹着片枯梧桐叶,叶脉间还留着弹孔似的虫蛀痕迹。