主父偃是汉武帝时期的一位重要官员,以手段强硬著称。他曾直言不讳地表示,自己出身平民,就是要靠严厉手段压制权贵,毫不留情地打击豪强,他认为这正是汉武帝重用他的原因。然而,主父偃的仕途并非一帆风顺。早年,他钻研了纵横家的策略,随后又深入研究《春秋》,最后广泛涉猎诸子百家的学说,成为一位学识渊博的人。尽管如此,他在家乡却不受欢迎,这很可能与他傲慢自大、难以相处的性格有关。比如,他常常锋芒毕露,不给他人留余地,导致没人愿意与他亲近。这种性格使他在前半生尝尽了人情冷暖,甚至被家族成员排斥,最终在家乡无法立足,不得不另谋出路。

主父偃来自齐国的临菑地区。他最初研究的是纵横家的策略,后来才转向学习《易经》、《春秋》以及诸子百家的思想。在齐国游学时,他并未受到当地学者的特别优待。相反,齐国的儒生们联合起来排斥他,导致他在齐国难以立足。——《史记·平津侯主父列传》

主父偃离开家乡后,前往齐地,想与当地有学问的人交流,但事情并不顺利。他不仅没有得到接纳,反而遭到众人的排斥和孤立。无论是在家乡还是齐地,他都无法立足。这种境遇已经到了人人厌恶的地步,可以说,他几乎到了无处容身的状态。一个人能沦落到这种地步,确实少见。

什么样的人会常常遇到麻烦?主父偃笨吗?显然不是,笨人没人会在意,大家都不愿浪费时间。主父偃聪明过头,在他眼中,多数人都是笨蛋。他不是与人合作,而是不择手段,断了别人的后路。这种行事方式,谁会喜欢?最终,大家联合起来对付他,肯定是因为他触犯了大家的根本利益。

由于家境贫困,他四处借钱却一无所获,于是决定北上前往燕、赵、中山等地寻求机会。然而,这些地方的人都未能给予他优厚的待遇,导致他作为客居他乡的人处境十分艰难。——《史记·平津侯主父列传》

主父偃家境贫寒,几乎一无所有,他想借钱却没人愿意借给他。借钱这种事,别人看重的不是你的人品,而是你有没有能力还钱。毕竟,钱不是白来的,借出去又没利息,能不能还上才是关键。主父偃觉得不能坐以待毙,决定出去闯一闯。齐国对他来说没有发展机会,于是他先后去了燕国、赵国和中山国,但都没人赏识他。眼看带的钱快花光了,他几乎走投无路。

在元光元年,汉武帝觉得诸侯国没什么值得结交的,于是决定西行进入关中,去拜访卫将军。卫将军多次向皇帝推荐他,但皇帝始终没有召见他。——《史记·平津侯主父列传》

主父偃面对困境,决定前往京城寻找机会,这是他最后的希望。抵达长安后,他首先拜访了当时权势显赫的大将军卫青,希望通过他找到晋升的途径。在与卫青的交流中,主父偃展现了自己的才能,赢得了卫青的赏识。卫青虽然一向低调,很少在汉武帝面前推荐他人,但这次却破例为他说好话,足见主父偃的能力确实出众。然而,像卫青这样有包容心的人并不多见,大多数人并不具备如此宽广的胸襟。

主父偃原本以为事情会顺理成章地推进,毕竟卫青地位显赫,几乎仅次于皇帝。然而出乎他意料的是,尽管卫青多次向汉武帝举荐,皇帝却始终拒绝召见,连见面的机会都不给。

经济困难,停留时间过长,众多宾客开始不满,于是向朝廷上书。早上递交奏章,晚上就被召见。提出的九条建议中,八条涉及法律条文,一条是反对攻打匈奴。

主父偃的钱很快就用光了,在京城待的时间也够长了,更糟的是,和他住在一起的人都对他反感,他想借点路费,却没人愿意帮忙。主父偃再次陷入困境,如果回家乡,那些人肯定会嘲笑他,无奈之下,他决定赌一把,给汉武帝写了一封奏折,做最后的尝试。没想到,早上递交的奏折,晚上汉武帝就召见了他,并与他长谈,表示自己从早上到现在一直在看他的奏折内容,差点忘了召见他。主父偃激动得热泪盈眶,自己四处漂泊,处处受冷眼,终于等到了理解自己的明君。俗话说:士为知己者死,主父偃为了巩固皇权,可以说是不遗余力、无所不用其极,这正是汉武帝刘彻所期望的,而其他人却不敢去做的事情。

主父偃极力主张在朔方地区建立郡县,认为那里土地肥沃,地理位置优越,北靠黄河,曾是蒙恬筑城抵御匈奴的战略要地。他提出,在此设郡不仅能减少内地物资运输的负担,还能扩大中原版图,从根本上削弱匈奴势力。汉武帝采纳了他的建议,并召集大臣们讨论,但多数人表示反对。公孙弘举例说,秦朝曾动用三十万人在北河地区筑城,最终未能成功,只好放弃。尽管众人反对,主父偃坚持己见,最终汉武帝采纳了他的计划,设立了朔方郡。——《史记·平津侯主父列传》

主父偃为人强势,他在提议汉武帝建造朔方城时,遭到御史大夫公孙弘的反对。公孙弘指出:“秦朝曾动用三十万劳力修筑长城,最终却荒废无用。如今再建朔方城,只会耗费人力财力,毫无意义。”主父偃立刻反驳:“朔方城将成为汉军对抗匈奴的重要屏障,如同利刃直插敌人心脏,彻底遏制他们的嚣张气焰,这难道不是一件大好事?”汉武帝对此表示赞同,随即询问桑弘羊:“你来负责筹集建城所需的资金,有没有问题?”桑弘羊干脆地回答:“陛下需要资金,臣自当全力完成,绝无问题!”主父偃对公孙弘毫不客气,在他看来,除了汉武帝,其他人根本不值一提。

卫皇后的册立以及燕王刘定国密谋的揭露,偃在其中发挥了重要作用。朝中官员对他的言辞多有忌惮,纷纷以重金贿赂他。——《史记·平津侯主父列传》

主父偃的自信主要源于他与卫青、霍去病的紧密关系。在卫子夫成为皇后的过程中,他发挥了关键作用,这让他自然而然地被视为卫霍阵营的一员。此外,他因揭露燕王的恶行而立下大功,这使他有足够的胆量无视公孙弘的权威。朝中官员谁没有点把柄?为了避免麻烦,他们纷纷用厚礼贿赂主父偃。主父偃也毫不掩饰,坦然接受,只要有人送,他就敢收。

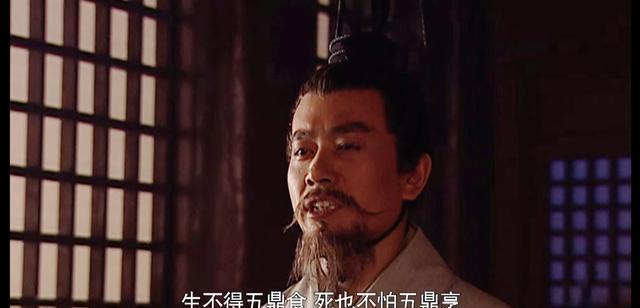

有人对主父偃说:“你太过霸道了。”主父偃回应道:“我从小就开始四处求学,已经四十多年了,但一直没能实现抱负。家人不把我当儿子看待,兄弟也不接纳我,朋友们也都离我而去。我长期处于困境之中。大丈夫活着如果不能享受荣华富贵,死后也不妨被烹煮。我现在年纪大了,时间紧迫,所以只能采取极端手段来达到目的。”——《史记·平津侯主父列传》

有人劝主父偃别太嚣张,他听后笑了笑,说:“我今年都五十多了,过去几十年东奔西走,日子过得没人疼没人爱,早就看透了世态炎凉,还有什么好怕的?皇上用我这个平民出身的人,不就是看中我做事果断、手段强硬吗?男人活这一辈子,要是不能享受富贵和权势,还不如死了算了!我都这把年纪了,还顾虑什么?所以我才决定大肆搜刮!”

主父在还没有当官的时候,曾经在燕国和赵国游历,后来他有了地位,就处理了燕国的一些事务。

主父偃早年出身寒微,在各诸侯国间不受重视。等他后来飞黄腾达,立马就拿燕王刘定国开刀,向朝廷告发了他的罪行。这一招可把其他诸侯王吓得不轻,个个都提心吊胆,生怕下一个就轮到自己。主父偃这一手,让整个诸侯圈都笼罩在恐惧之中。

赵王担心主父偃对国家构成威胁,打算向朝廷揭发他的隐秘行为,但由于主父偃在朝中地位显赫,赵王一时不敢行动。等到主父偃被任命为齐国的相国,离开京城后,赵王立即派人上书,指控主父偃收受诸侯的贿赂,并因此导致许多诸侯子弟得以封赏。——《史记·平津侯主父列传》

赵王担心主父偃会对自己不利,于是暗中收集了主父偃的罪证,并写好奏折,打算向汉武帝举报。然而,主父偃在京城时,赵王不敢轻举妄动。直到汉武帝任命主父偃为齐国国相,赵王才抓住机会,上奏指控主父偃收受诸侯贿赂,并借此推动推恩令的实施,主张将诸侯的封地分给所有子嗣,而非仅由长子继承。但汉武帝并未采信赵王的指控,因为推恩令的核心目的并非简单地为诸侯子弟分配土地,而是为了削弱诸侯的势力,确保他们无法再对中央政权构成威胁。

齐王自尽的消息传到朝廷,皇帝听后勃然大怒,认为是主父偃胁迫齐王下令自尽,于是下令将主父偃逮捕并交由司法部门审理。主父偃承认接受了诸侯的贿赂,但坚决否认曾逼迫齐王自杀。——《史记·平津侯主父列传》

齐王因害怕被治罪而自尽,这一事件让汉武帝感到不安。主父偃的行动过于迅速,引起了各地诸侯的警惕。在赵王等诸侯的压力下,汉武帝命令廷尉张汤彻底调查主父偃。张汤向汉武帝汇报:“陛下,主父偃承认了自己贪污受贿的事实,但坚决否认逼迫齐王自杀。经过我的调查,确实没有找到确凿的证据,您觉得接下来该怎么办?”

汉武帝原本打算放过主父偃,不追究他的死罪。当时公孙弘担任御史大夫,他向皇帝进言说:“齐王因为主父偃的逼迫而自杀,而且没有留下继承人,齐国因此被废除,改为郡县,并入汉朝版图。主父偃是这件事的罪魁祸首,如果陛下不处死他,恐怕难以向天下人交代。”于是,汉武帝下令将主父偃满门抄斩。

汉武帝原本没打算处决主父偃,毕竟他是个难得的人才。然而,御史大夫公孙弘站出来,几句话就决定了主父偃的命运。公孙弘对汉武帝说:“陛下,齐王年纪轻轻就自杀了,没有留下子嗣,封地被收归中央管理。这件事的罪魁祸首就是主父偃,他不仅残害皇室成员,还挑拨您与刘氏诸王的关系。如果不处死他,矛盾就会转嫁到您身上,大家会认为这是您指使的。不杀他,您如何让天下诸侯心服口服?”

汉武帝认为齐王性格温和,若无人逼迫,绝不会自寻短见。主父偃连除三位诸侯,迫使武帝不得不对其家族施以重惩。此外,主父偃身为卫霍集团在朝廷中的核心支持者,这也是武帝决定铲除他的关键因素。

主父偃请求面见汉武帝时,张汤毫不客气地回绝:“你这辈子别想见到陛下了!”当卫青的马车经过刑场时,他果断下令掉头离去。汉武帝的旨意无人能够改变,卫青深知自己必须置身事外。对他而言,保护卫霍家族的利益,稳固太子刘据的继承权,才是他最重要的任务,远比对主父偃的同情更为关键。