【引语】

服装在人类社会中一直扮演着标识身份与地位的角色。特别是在古代中国,统治者常利用服饰作为巩固权力的工具。每当新朝代取代旧王朝,服饰风格也随之改变。随着辛亥革命的爆发,不仅终结了长达两千多年的封建统治,也彻底颠覆了以等级制度为基础的服饰体系。

自北宋被女真政权灭亡后,直到辛亥革命结束封建统治,明朝是这段漫长历史中唯一的汉族统治王朝,其历史地位独特。在传统礼制和礼学的深刻影响下,明朝建立了严格的服饰规范,其中以宫廷庆典服饰最为重要。因此,探讨明朝宫廷庆典服饰,不仅能够帮助我们把握明朝的服饰体系,还能深化对明朝历史和中国传统文化的认识。

【一、何为宫廷嘉礼服饰,它是如何形成的?】

嘉礼,指的是美好仪式,囊括了多种庆祝和社交活动,如婚礼、宴会、射箭比赛等。它是古代五种主要礼仪之一,其他包括祭祀、丧葬、军事和接待外宾。嘉礼在皇室和民间都极为普遍,无论是皇家的庆典还是普通人的婚礼,都属于嘉礼的范畴。这种礼仪渗透到日常生活的每个角落,其中服饰作为礼仪的重要体现,在嘉礼的各种活动中扮演着关键角色。嘉礼服饰专为这些特殊场合设计,带有浓厚的仪式色彩。关于嘉礼的最早记录,可以在《周礼》中找到,书中不仅概述了各种礼仪的应用对象,还特别详细地描述了嘉礼的具体应用。

“用美好的仪式来团结百姓……”

秦汉时代,尽管“嘉礼”这一术语尚未出现,但婚礼和冠礼作为重要的礼仪形式,已经具备了相应的服饰体系,包括特定的冠冕和礼服,这些服饰根据场合的不同分为六种类型。进入魏晋时期,五礼制度逐渐完善。隋唐时代,秦汉时期的服饰制度得到复兴,官员们穿着轻薄的纱衣,佩戴进贤冠,冠的梁数根据官职的高低有所区分,唐朝的礼制为后世奠定了基础。到了宋代,礼仪制度进入了一个新的发展阶段,民间礼仪习俗的规定更加细致和全面,这些规定不仅在当时有重要影响,甚至对明清时期的礼仪发展也产生了深远的作用。

明朝成立后,服装规定经历了三次重大调整。与明朝的其他制度相似,服装规则在洪武年间就已经确立了基础架构。在明朝的服装体系中,部分元朝的外来风格被保留下来,成为了明朝服装的重要组成部分。明太祖制定了严格的嘉礼服装制度,这一制度显示出其严格和稳定的特性。明太祖对违反服装规定的惩罚极为严厉,这不仅是为了保护皇权的威严,也作为一种手段来辅助政治斗争。例如,在胡惟庸和蓝玉的案件中,明太祖以他们违反服装规定为由,增加了他们的罪名。

胡惟庸等人滥用职权,图谋不轨,擅自使用皇室专用的黄色罗帐,并装饰以金龙凤纹,严重违反礼制。最近,蓝玉更是逾越身份,行为失当……这种僭越和混乱最终导致他们自取灭亡,家破人亡。

永乐皇帝登基后,因为不是嫡长子,与传统继承规则不符,所以他开始大刀阔斧地修改礼制。到了嘉靖年间,著名的“大礼议”事件爆发,导致明代礼法秩序陷入混乱。为了适应自身和国家的需求,嘉靖皇帝也推动了大规模的礼仪和服饰改革。这样一来,明代的嘉礼服饰体系基本确立。后来,随着新思想的兴起和商品经济的繁荣,新式服饰在宫廷和民间都流行起来,宫廷嘉礼服饰只在细节上有所调整。

【二、明代宫廷礼仪服饰有哪几类?】

在明代,皇帝的衣着不仅是个人形象的体现,更是国家象征的核心。作为宫廷礼仪服饰的焦点,皇帝的装扮在整个明代服饰体系中占据着至高无上的地位。建国初期,明太祖考虑到前朝的冕服过于繁琐,因此进行了简化,仅保留了用于祭祀天地和宗庙的衮冕。对于祭祀社稷的场合,则采用了通天冠和绛纱袍的组合。据《明史》记载,洪武年间的衮冕设计保留了传统元素,同时体现了新的时代特色。

冠冕的造型是前面圆后面方,外面黑色里面浅红……皇帝的礼服,上身黑色下身黄色,上面绣着十二种图案……包括龙、火焰和山形纹样。

在唐宋时期,服饰风格对皇帝着装产生了深远影响,洪武帝借此展示了他复兴传统礼仪的坚定态度。到了永乐年间,永乐帝对洪武时期的礼服进行了重大改革。尽管衮冕的基本样式保持不变,但对制作材料提出了更为具体的要求。

帽子用薄纱制作……内部衬有铜片……用玉衡固定帽子,玉簪作为帽子的装饰扣。

明朝嘉靖年间,皇冠设计出现了新变化,首次采用了“翼善冠”这一款式。这种冠饰借鉴了宋代皇帝服饰的特点,但造型更加简约。嘉靖帝登基后,为了彰显自己皇位的合法性,决定恢复明太祖时期的冠冕制度。皇帝礼服采用上玄下黄的配色,上衣和下裳各装饰六种图案。上衣的纹样采用织造工艺,下裳的图案则用刺绣完成。具体来说,日月的图案位于肩部,山形图案在背后,龙和华虫的纹饰分别装饰在两袖上。

明代皇后的正式服装与皇帝的朝服一样,经历了不少调整。洪武年间,皇后在册封、祭祀和朝会等重要场合穿着的礼服,设计上采用了九龙四凤的图案,主色调为深青色,上面还绣有精美的鸟纹。妃嫔们的礼服则是九翚四凤,青色底料上绣着鸟纹,这些图案按照等级高低依次排列在衣服上。总的来说,明代皇后的服饰大多延续了唐宋时期的风格,不过鞠衣在设计和功能上都有所创新,逐渐成为贵族女性的日常穿着。

到了永乐年间,永乐帝在洪武时期宫廷服饰的基础上做了进一步调整,对冠服的样式和颜色制定了更细致的规定,让等级区分更加清晰。从皇后到妃嫔,衣服上的图案都是雉鸟,但颜色和纹样的数量有所不同。根据《明史舆服志》的记载,永乐三年妃嫔的礼服样式为:

这顶九翟冠由多种装饰组成,具体包括两枚大珠翟、三枚小珠翟以及四枚翠翟。这些装饰按照特定的数量和材质排列,构成了冠饰的主体部分。大珠翟与小珠翟在尺寸上形成对比,而翠翟则以其独特的材质增添整体的视觉效果。这种组合不仅体现了装饰的多样性,也展示了工艺的精巧与设计的层次感。

在嘉靖年间,礼制调整主要针对朝廷中的文武官员,而对宫廷内部的改动相对较少。嘉靖皇帝大体上保留了永乐年间确立的后妃服饰制度。具体来说,皇后依旧佩戴凤冠,九嫔则戴九翟冠。她们的大衫和鞠衣在款式上保持一致,没有明显变化。

明朝皇室成员数量众多,其中东宫体系涵盖了储君、储君继承人、郡王(储君或亲王的其他儿子)、亲王(皇帝的其他儿子)以及亲王继承人(亲王的长子)。开国皇帝朱元璋为储君制定了专门的礼服,采用九旒冕冠,每旒缀有九颗玉珠,配以金质发簪。亲王们的礼服与储君类似,但冕冠的旒饰采用五彩装饰,搭配青色上衣和浅红色下裳。到了明成祖朱棣时期,他对东宫成员的礼服制度进行了更详细的规范,亲王的着装与储君保持一致。明世宗嘉靖帝在位期间,他设计了一种全新的皇帝便服——燕弁服。总体来看,相比皇帝和皇后的服饰,东宫成员的服装变化并不显著。

【三、明代皇帝礼仪服饰有哪些特点?】

明朝刚建立就着手进行服装改革,全面禁止穿胡人样式的衣服。虽然朱元璋极力消除元朝的影响,但因为时间相隔太短,还是有不少元代的服装特点留了下来。比如大斗笠、直檐帽这些还在用,而女性衣服上的纽扣也开始流行,取代了用了上千年的系带。不光老百姓的衣服在变,皇宫里正式场合的服装也慢慢形成了自己的风格。这篇文章就以皇帝的服装为例,简单说说这些变化。

在明朝,皇帝参加重要庆典时穿的主要是衮冕。衮指的是礼服,而冕则是皇帝专用的帽子。

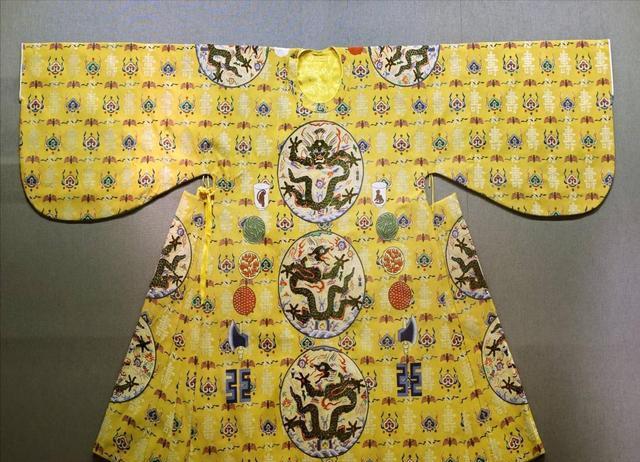

明代衮服主要分为两种形式:上衣下裳式和袍式。上衣下裳的款式最初由朱元璋确立,后来在永乐三年进行了调整。到了嘉靖八年,部分设计又回归了传统样式,最终定型为明代的标准衮服,这种形制一直沿用到明朝结束。

黑衣配黄裙,上装下装各有六种纹饰。

皇帝的正式礼服不仅有上衣下裙的款式,还有一种袍式设计。这种特别的礼服在英宗及其后的皇帝画像中可以看到,定陵出土的实物也证实了这一点。这种袍式礼服与常见的龙袍样式相似,但它并不总是与冕冠一起穿戴,而是常与翼善冠搭配。在定陵发现的五件衮服全都是袍式,这说明在明朝皇室中,这种款式的礼服已经非常流行。

衮服是皇帝在特别重要的场合穿的正装,但平时用得不多。最常穿的是常服,像上朝、处理政务这些大事,皇帝都穿常服。洪武皇帝规定的常服款式是这样的:

这种官员常戴的帽子,帽檐向上翻折,配上圆领紧身的长袍。

永乐帝和嘉靖帝在位期间,对日常服饰进行了调整和改革。他们根据当时的审美和实用需求,对常服的款式进行了更新,以适应时代的变化和宫廷的礼仪要求。这些改动不仅体现了皇帝的个人品味,也反映了当时社会文化的变迁。通过这些改革,常服在保持传统的基础上,融入了新的元素,使其更加符合时代的需求。

在明朝,皇帝的正式服装中,帽子是个关键部分。主要有两种帽子:冕冠和翼善冠。冕冠是皇帝最正式的帽子,用于最重要的场合,比如祭祀天地、祖宗和社稷。这种帽子通常与衮服一起穿,每部分都有特定意义,比如旒和瑱,象征皇帝要分辨是非,不听信谗言。

明代皇帝的翼善冠是搭配常服使用的,最初由朱元璋设计的"折上巾"演变而来。这种冠帽的样式在明代经历了三次明显的改变。最开始从朱元璋到朱见深在位期间,翼善冠的设计简单大方,没有太多装饰。到了朱佑樘和朱厚熜统治时期,冠帽的折角变矮了,整体造型更圆润,这些细节在当时的皇帝画像中都能看到。等到朱载垕当皇帝时,翼善冠首次出现了装饰,系扣和系带都改用金子打造,折角也包上了金边。从朱载垕开始,皇帝的衣服越来越讲究,跟明朝初期那种简单朴素的风格完全不一样了,变得特别华丽精致。

【四、明代宫廷嘉礼服饰的意义与影响】

明代宫廷的庆典服饰不仅是礼仪规范的具体表现,也是传统文化的重要象征,它们直观地展示了那个时代的文化特征、礼仪准则和社会阶层观念。明代是中国历史上一个变革剧烈的时期,新思潮的兴起和社会结构的变动标志着资本主义的初步萌芽。尽管如此,以皇帝为中心的封建体制依然牢牢控制着社会的方方面面,这种控制阻碍了新思想和新变化的进一步发展,从而引发了一系列社会矛盾。这些矛盾,特别是封建保守思想与迅速发展的社会现实之间的冲突,在明代的宫廷庆典服饰中得到了明显的体现。

明朝时期,一个显著的变化是中央集权体制的不断加强,皇帝对民众思想和行为的控制力度越来越大。这种趋势在服饰制度上体现得尤为明显。明朝初期就制定了严格的服装规范,这套规定覆盖了从皇帝到普通百姓的所有阶层。作为服饰体系的最高代表,宫廷礼仪服饰的首要功能就是维护皇权。以皇帝的衮冕为例,虽然整体设计遵循了汉族传统,但处处体现着"清除少数民族影响,恢复汉族正统"的理念,这与明朝"禁止胡人习俗"的国家政策完全吻合。

随着社会进步,宫廷华丽的服饰在民间大受欢迎,同时民间的新潮款式也慢慢传入皇宫。虽然明朝对服装等级有严格规定,但统治者有时对贵族放宽限制,导致越级穿着的现象从上流社会蔓延到普通民众。这种风气使得宫廷服饰逐渐普及到百姓生活中。宫廷的礼仪服饰推动了明代服饰体系的创新和变化。

在明朝的晚期,国家财政状况持续恶化,经常面临收入不足以覆盖支出的困境。尽管如此,皇室的开销却不见减少,反而有增无减。特别是宫廷的各类仪式和庆典,需要大量的特殊服饰和器具,这些物品的制作和维护费用极为高昂,种类繁多。以皇室庆典服饰为例,从嘉靖年间开始,这些服饰变得越来越奢华。无论是皇帝的婚礼、祭祀天地等重要场合,还是新年、冬至等传统节日的庆典服饰,其费用都在不断攀升。历史资料详细记录了不同季节中皇室成员所穿的庆典服饰。

腊月二十四这天,人们忙着准备祭灶,开始蒸制过年用的点心。大家争相购买流行的绸缎,用来裁制新衣,以此展示家境的富裕与生活的奢华。

明代中叶以后,皇室衣着铺张浪费的现象愈演愈烈,直接导致国库开支大幅增加。这一时期,宫廷内部对华丽服饰的追求近乎狂热,不仅体现在帝后常服上,更在各类庆典场合表现得淋漓尽致。丝绸、金银线等昂贵材料被大量使用,刺绣工艺繁复至极,每一件衣物都价值不菲。这种过度追求奢华的服饰文化,使得宫廷开支不断攀升,成为明朝财政赤字的重要诱因之一。同时,上行下效的风气也影响了整个官僚体系,各级官员竞相模仿,进一步加剧了国库的负担。这种铺张浪费的服饰文化,最终成为加速明朝经济衰退的重要因素。

【结语】

嘉礼是中国古代礼仪体系中的重要一环,属于五礼之一,在中国传统文化中占据着重要地位。其中,服饰在嘉礼中扮演着关键角色,它不仅是身份地位的象征,更是区分尊卑的重要标志。明代嘉礼服饰的发展经历了几个重要阶段:最初在洪武年间奠定了基础,随后在永乐时期得到了进一步完善,最终在嘉靖年间进行了重大调整和改革。

明代的服装在中国服装发展史上独具特色,其中嘉礼服饰更是明代服装体系中的精华。通过研究嘉礼服饰这一具体领域,我们可以深入探究明代宫廷生活的细节,进而揭示封建王朝的运作模式,从而更全面地理解中国古代社会。