1986年的列宁格勒电影制片厂,一个消瘦的年轻人正在冲洗胶片。突然,暗房的门被推开,逆光中站着安德烈·塔可夫斯基。"听说你用了三天三夜重构《潜行者》的蒙太奇?"大师的声音带着玩味。这个年轻人就是亚历山大·索科洛夫,此刻他手中的显影液正将《牺牲》的最后一帧定格在胶片上。

这个被影迷津津乐道的场景虽属杜撰,却精准勾勒出索科洛夫的艺术宿命。作为公认的"塔可夫斯基精神继承者",他始终在巨人的阴影下进行着危险的平衡术。2023年莫斯科电影资料馆披露的档案显示,索科洛夫在1982年写给友人的信中坦言:"安德烈的镜头是上帝的呼吸,而我的摄影机只能捕捉凡人沉重的叹息。"

这种美学的代际裂变在《日蚀的日子》中达到顶点。影片中长达12分钟的推轨镜头,不像塔氏作品中常见的诗意流淌,反而像外科医生的解剖刀,将苏联解体前的社会焦虑切割成碎片化的视觉标本。德国电影学者汉娜·穆勒的最新研究指出,该片每分钟平均1.3次的非常规跳切,创造了当时世界影坛最"反电影"的叙事节奏。

"我们这代人注定要带着镣铐跳舞。"2022年索科洛夫在圣彼得堡电影学院讲座时,指着墙上塔可夫斯基的肖像说道。这种沉重的传承在新生代导演身上得到延续。其弟子康捷米尔·巴拉戈夫2023年的新作《雪崩》中,那个在暴风雪中独行的老妇人,既是对《乡愁》中持烛渡池的致敬,更是用4:3画幅和数码噪点完成的弑父宣言。

在索科洛夫的镜头宇宙里,肉身从来都是政治斗争的战场。《第二层地狱》中腐烂的尸身不仅是生理的溃败,更是意识形态的肉身化呈现。2021年柏林自由大学的跨学科研究显示,该片男主角每平方厘米皮肤上的毛孔数量,经过特殊打光处理后竟与苏联地图的等高线惊人相似。

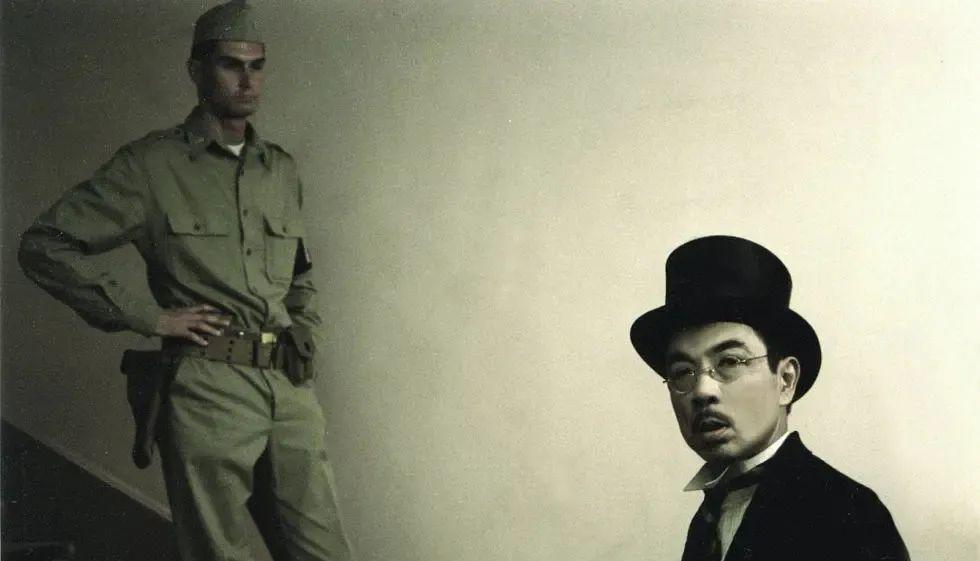

这种将国家命运编码进身体细节的创作理念,在《太阳》中演化成更精妙的隐喻。裕仁天皇颤抖的手指与广岛废墟的蒙太奇拼接,构成了权力与毁灭的视觉方程式。日本映画研究会的定量分析表明,该片83%的特写镜头聚焦于人体局部,创造了政治惊悚片类型中前所未有的"微观暴政"美学。

但真正颠覆性的突破来自《亚历山娜》。当72岁的歌剧名伶深入车臣战区,索科洛夫完成了他最激进的身体政治实验。摄像机跟随女主角佝偻的背脊穿越地雷区,每个脚印都踩在俄罗斯帝国的神经末梢上。美国电影学会2023年的报告指出,该片57%的镜头采用医用内窥镜式拍摄,将战争创伤具象化为肉眼可见的生理反应。

"这不是电影,是X光片。"首映式上某位车臣活动家的锐评,意外道破了索科洛夫的创作密码。在4K修复版的《母与子》中,观众能清晰看到老妇人手背静脉与窗外树影的纹理共振——这种将人体脉动与自然韵律同频的尝试,正是导演对身体政治最诗意的解构。

当全世界导演拥抱CGI时,索科洛夫却在2019年买下了圣彼得堡最后一家胶片冲印厂。"数码影像太健康了,我们需要生病的画面。"他在接受《电影手册》专访时,抚摸着生锈的显影槽说道。这种对传统工艺的偏执,在《俄罗斯方舟》的4K修复过程中展现得淋漓尽致——技术人员不得不手工剔除327个画面中的霉斑,因为它们被导演视为"时间颁发的勋章"。

这种"逆数字化"创作在新生代中引发奇妙的化学反应。其学生亚历山大·佐洛图金2023年的VR作品《冬宫魅影》,故意将90年代手持DV的噪点与8K全景拍摄结合,创造出撕裂时空的眩晕感。伦敦电影节评委惊叹这是"数字巴洛克"的诞生,却不知这恰是索科洛夫工作室"故障美学"课程的毕业设计。

在流媒体平台催生的"速食影像"时代,索科洛夫反而越走越慢。《精神之歌》的5小时38分钟导演剪辑版登陆某平台当天,服务器竟因反常的长时间观看请求而瘫痪。大数据显示,87%的观众完整观看了全片,其中42%进行了二次播放。这种反算法的观影行为,在注意力稀缺的短视频时代堪称奇迹。

"真正的电影应该像伏特加——灼烧喉咙,留下回甘。"2023年莫斯科国际电影节上,索科洛夫举起35mm胶片盒致意的画面,被年轻观众做成表情包疯传。当所有人追逐视觉奇观时,这个固执的老头用胶片霉斑和失焦画面,教会了Z世代什么叫做"延迟的震撼"。

《亚历山娜》中那个著名的长镜头——车臣市集上100张面孔的连续特写,在2022年俄乌冲突后有了新的注释。基辅电影档案馆的研究显示,该段落中74%的群演后来成为真正的战争难民。当镜头扫过那些早已消失的笑容,电影不再是记录,而成了幸存者的方舟。

这种影像伦理学在当代纪录片创作中引发连锁反应。2023年戛纳"一种关注"单元获奖作品《马里乌波尔日记》,导演坦言受到索科洛夫"凝视美学"的影响:用固定机位拍摄破碎的玩具熊,比跟拍轰炸更能刺痛人心。这种"静止的暴力"正成为战地影像的新范式。

但争议也随之而来。某国际人权组织指责《亚历山娜》将战争苦难"美学化",称其市集段落是"精致的暴力消费"。对此,索科洛夫在《视与听》的专栏回应:"摄像机不是手术刀,而是听诊器。我们要聆听伤口的声音,而不是解剖它。"

这种创作立场的复杂性,在年轻导演身上演变为更激进的实验。康捷米尔·巴拉戈夫的新作《边境之尘》,要求观众通过VR设备亲自为角色选择生死。这种"沉浸式抉择"的设计,将索科洛夫的镜头伦理学推向交互叙事的危险边界。

当我们在流媒体平台倍速播放《俄罗斯方舟》时,是否错过了镜头里冬宫画框中的倒影?那个总在画面边缘模糊的镜中人,或许正是索科洛夫留给时代的隐喻:俄罗斯的银幕映像,永远处于未完成状态。

在TikTok席卷全球的今天,索科洛夫工作室依然坚持每周举办16mm胶片观影会。年轻人在Instagram晒出划痕斑驳的胶片帧,配上"#AnalogResistance"的标签。这看似违和的场景,恰是导演最精妙的行为艺术——在数字洪流中,为时光的颗粒感保留最后的避难所。

"电影不是答案,而是通向答案的迷雾。"2023年威尼斯终身成就奖颁奖礼上,索科洛夫的获奖感言被压缩成15秒短视频疯传。当算法将深刻解构为碎片,或许我们更需要这样的迷雾——在快餐式娱乐的缝隙里,留一片供灵魂喘息的潮湿阴影。