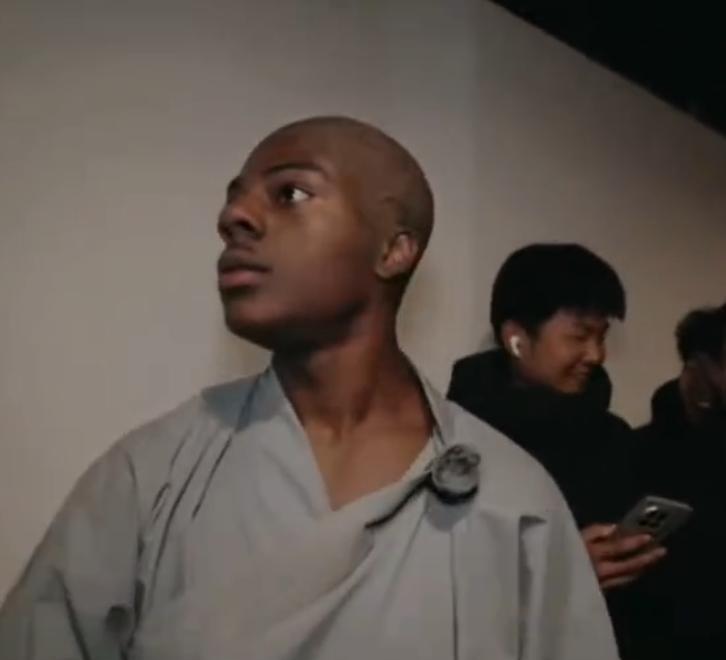

凌晨四点的嵩山脚下,美国顶流网红甲亢哥的脏辫在夜风中凌乱。这个在游戏直播中惯用"猿式吼叫"征服千万粉丝的24岁青年,此刻正对着手机镜头表演"科技版唐僧"的迷惑行为——头戴3D打印僧帽,手持智能木鱼APP,在少林寺山门前转着越来越快的圈圈。

这个被团队命名为"赛博取经"的企划,开局就充满戏剧性。他们没预约导游也没查路线,举着云台在山脚迷路两小时,最终惊动文旅局派车救援。这场乌龙意外成就了年度最魔幻直播:凌晨的寺院红墙映着LED补光灯,千年古刹的晨钟混着网红团队的鸡飞狗跳,实时观看人数在48分钟内突破300万。

当甲亢哥第7次在梅花桩上摔成"四脚朝天"时,直播间弹幕突然被各种语言刷爆。巴西网友在教他葡语版《心经》,德国观众在科普禅宗西传史,日本妹子则把扫堂腿动作编成了宅舞教程。这场荒诞的跨国狂欢,意外揭开了传统文化传播的新次元。

少林寺的应对策略堪称现代公关教科书。当甲亢哥团队临时起意要体验"电子受戒",寺院既没拒绝也没配合,只是默默开放了游客通道。这种"不主动不拒绝"的态度,反而让整场直播充满真实张力——青石板上抖成筛子的网红,与淡定敲电子木鱼的知客僧,构成绝妙的文化对话场景。

这让人想起东京浅草寺的"AR求签"和首尔曹溪寺的"直播坐禅"。但少林寺的高明之处在于,他们深谙Z世代的传播法则:要留白不要说教,给框架不给剧本。当甲亢哥把僧袍穿成露肩装,师父只是轻飘飘一句"施主小心着凉";当他偷练轻功摔进菜地,武僧笑着示范正确的跌倒姿势。

这种"容错式传播"正在全球兴起。大英博物馆允许网红在木乃伊展厅跳Kpop,卢浮宫为游戏主播开通夜游专场。数据显示,采用互动式体验的文化场馆,年轻游客占比平均提升37%。少林寺官网在直播后访问量激增五倍,其中18-25岁用户占68%,印证了这种"不完美接触"的魔力。

这场闹剧背后藏着严肃命题:当传统文化穿上流量袈裟,底线在哪里?甲亢哥剪脏辫被发现是头套时,网友的愤怒不亚于得知爱豆假唱。但当他真的在禅房打坐三小时,弹幕开始出现"原来和尚也要练核心力量"的惊叹。

这种矛盾折射出Z世代的文化消费观。斯坦福大学数字人文实验室的研究显示,年轻群体对传统文化的"破坏性接触"接受度高达79%,但要求必须存在"真实内核"。就像甲亢哥虽然把拜师仪式变成脱口秀,但当老方丈用英文说出"觉悟之路没有捷径"时,180万观众同时按下录屏键。

文旅局的危机应对同样耐人寻味。他们连夜赶制的《网红参学避坑指南》,既包含"无人机禁飞区域"等硬核条款,也有"素斋饭卡路里表"这种冷知识。这种"用魔法打败魔法"的策略,让骂战瞬间转化为全民科普热潮。

这场闹剧最动人的彩蛋,出现在直播结束后的第43小时。甲亢哥突然用生硬中文发动态:"少林寺,明天见。"配图是张皱巴巴的《易筋经》复印页,上面布满荧光笔标注。这个惯用夸张人设的网红,开始每天上传扎马步视频,最新进度是能坚持7分28秒。

这让人想起奈良东大寺的"扫地僧直播",或是敦煌研究院的"数字供养人"计划。当京都清水寺推出"VR写经体验",报名人数是线下的17倍;武当山开设"云养生课",海外用户占比达42%。这些案例都在证明:传统文化需要的不是供奉在神坛,而是能承载现代人精神需求的容器。

少林寺方丈释永信最近在采访中说:"山门开不开,木鱼都在那里。"这句话被刻在寺院新设的网红休息区墙上,旁边是历代武僧的磨痕累累的练功桩。当甲亢哥团队结束拍摄时,工作人员送给他们特殊纪念品——裹着僧袍的充电宝,上面印着"充电五分钟,修行两千年"。

结语:赛博袈裟与永恒钟声这场跨文化碰撞的余震仍在持续。三个月后,甲亢哥在纽约时代广场复刻"电子转经筒"表演,围观人群中出现了少林武僧团的身影。这种超出剧本的联动,恰似数字时代文化传播的隐喻:没有人能预判下一个爆点,但真诚的对话自会找到出路。

当我们刷着"电子木鱼"攒功德,看着AI生成的佛像NFT,或许该重新理解甲亢哥摔了27次才学会的侧踢——传统文化从来不是完美标本,而是活着的精神体操。就像那晚撞钟声响时,有网友在弹幕写的:"原来真正的功夫,是让五千年的月光照进今天的手机屏幕。"