"何冰是谁?"当我把这个名字抛给00后实习生时,手机屏幕映出年轻人迷茫的脸。但当我打开《大宋提刑官》片段,办公室瞬间沸腾:"这不是我爸的男神吗?"这个魔幻场景,恰好撕开了中国影视最荒诞的伤疤——真正的好演员,正在被时代"选择性遗忘"。

一、消失的宋慈,隐形的演技

在横店日均诞生2.3部古装剧的今天,何冰的"消失"堪称行为艺术。当流量明星们忙着在绿幕前摆拍"瞪眼三式"时,这位国家一级演员正蜷缩在北京人艺排练厅的角落,为话剧《茶馆》里3分钟的小角色反复打磨走位。

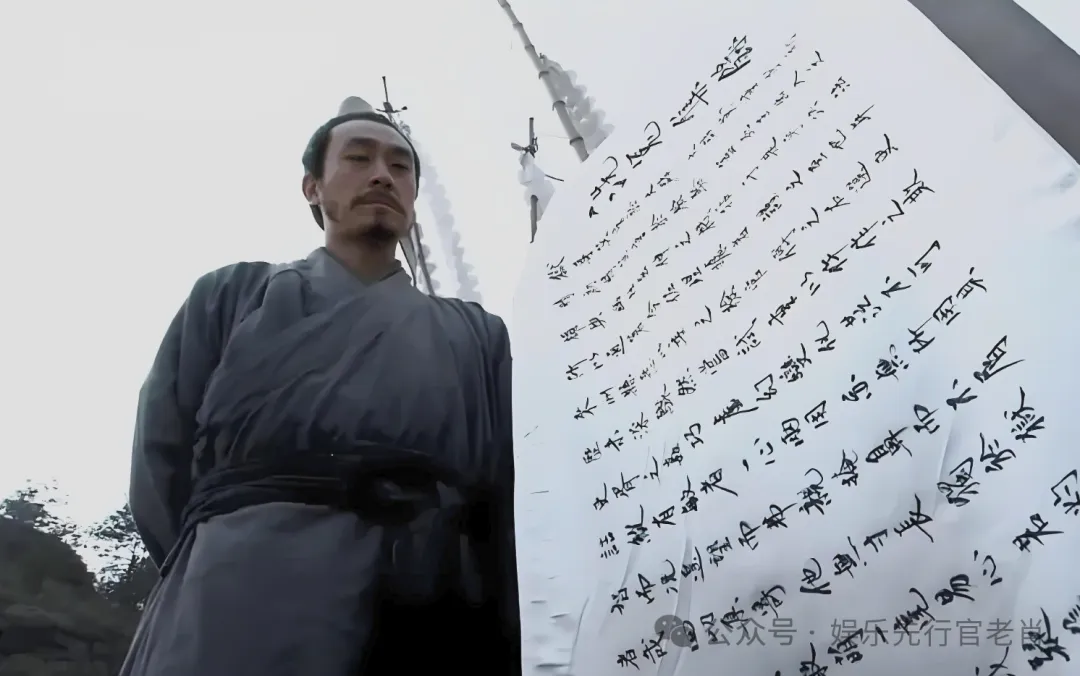

这不是故作清高。2005年《大宋提刑官》创下9.3%的收视神话时,何冰每天提前3小时到片场,把《洗冤集录》验尸手法练成肌肉记忆。某次拍摄开棺验尸戏,他坚持不用替身,在腐臭冲天的道具尸体旁完成17次精准的银针试毒,直接吐在拍摄现场。这种近乎偏执的较真,在如今"AI换脸""抠图演戏"的剧组里,已成天方夜谭。

二、流量围城下的清醒者

"您不怕被观众忘记吗?"面对记者提问,何冰笑着指指人艺墙上焦菊隐的名言:"戏比天大。"这绝非自我安慰——他主演的话剧《喜剧的忧伤》开票5分钟售罄,黄牛票炒到5000元仍供不应求。与之形成鲜明对比的,是某流量小生主演的仙侠剧,播出半月豆瓣评分2.9,却靠着"面瘫演技"热搜屠榜。

这种魔幻现实的背后,是套在演员脖子上的资本绞索。某制片人曾酒后吐真言:"现在选角要看‘数据三围’——微博超话排名、小红书种草数、抖音话题量。何冰老师?他的‘数据维度’不适合现代传播矩阵。"更荒诞的是,当何冰为《情满四合院》增肥20斤时,某鲜肉因为角色需要剃光头,竟要求剧组支付300万"形象损失费"。

三、被篡改的表演基因

在横店影视城的化妆间,我目睹过震撼一幕:五位古装剧主演共用三个表演老师,台词课变成"对口型技巧速成班"。这恰是何冰最痛心的"基因突变"——表演艺术正在退化为技术工种。

回看《白鹿原》拍摄花絮,何冰为诠释鹿子霖的狡黠,设计出27种不同情境的"眯眼"微表情。当他在综艺里示范"愤怒的层次感"时,年轻演员却困惑道:"导演说情绪激烈时只要摔杯子就行啊?"这种表演认知的断层,就像宋慈面对现代刑侦技术的茫然——当技术取代了技艺,艺术就变成了流水线产品。

四、沉默的抵抗者联盟

在怀柔某影视基地,我偶遇了正在客串网剧的何冰。他扮演的茶馆掌柜只有三场戏,却坚持用三天时间研究民国茶道礼仪。这种"不合时宜"的认真,正在形成特殊的抵抗联盟——陈道明推掉20部古偶剧邀约,王劲松在片场怒斥"台词都不背的演员",这些老戏骨用近乎悲壮的方式守护着表演的尊严。

更值得玩味的是数据反差:在B站,《大宋提刑官》二创视频播放量突破2亿,95后弹幕疯狂刷屏"求宋大人整顿内娱"。当资本以为年轻观众只爱甜宠剧时,Z世代正在用考古式追剧打脸行业——不是观众不需要好演员,而是市场不给好演员机会。

五、穿越千年的叩问

站在宋慈纪念馆的验尸工具展柜前,我突然惊觉历史的吊诡:900年前的法医鼻祖绝不会想到,他穿越时空的"精神化身",会在21世纪遭遇"技术性失业"。当何冰在人艺舞台上演着《司马迁》时,影视城里的"数字演员"正在批量生产着没有灵魂的表演躯壳。

这种荒诞对比,恰似《大宋提刑官》结尾那场焚书戏——宋慈烧的是冤假错案,何冰们对抗的是娱乐至死的时代烈焰。不同的是,当年的火把照亮了司法的黑暗,而今天的好演员们,正在用消失的姿态点燃观众对艺术的敬畏。

【结语】

当我们讨论何冰的"消失"时,实质是在拷问每个观众:你愿意为真正的表演艺术支付几张电影票?当流量泡沫终将破灭,那些在黑暗中执着的身影,终会等到属于他们的黎明。