“陈道明不抽烟、不喝酒、不应酬,活得像个‘古人’!”

这句话几乎成了娱乐圈对他的“刻板印象”。但鲜少有人追问:在名利场中拒绝随波逐流,需要付出多少代价?

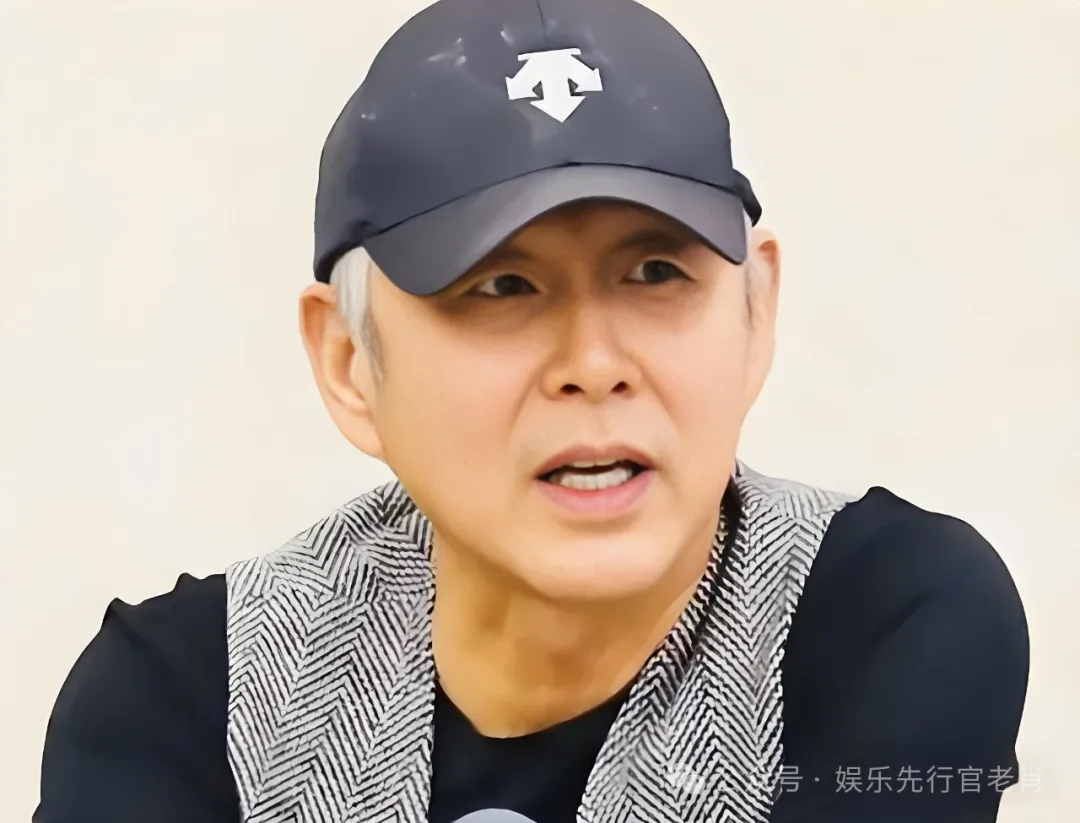

3月14日,一张陈道明出席影协会议的照片刷屏网络。镜头中,他头戴黑帽却难掩满头白发,面容沧桑却目光如炬。网友感慨:“曾经的‘帝王专业户’终究老了。”但更多人疑惑:这位娱乐圈“异类”,为何能活成一座令人仰望的精神丰碑?

一、艺术家的“苦行僧”修行:四年磨一剑,一生守一志

“演戏不是技术,是修行。”

1988年,28集电视剧《末代皇帝》横空出世,陈道明为演溥仪,用四年时间研读清史、模仿仪态,甚至走访末代太监孙耀庭。导演问他:“为一部戏耗四年,不怕被遗忘吗?”他答:“演溥仪,得先成为溥仪。”最终,这部剧包揽金鹰奖、飞天奖,而他只留下一句:“角色成了,人就该退场。”

这种近乎“自虐”的专注,贯穿他的一生。

拍《围城》时,他每天穿着长衫模仿民国文人,连钱锺书夫人都惊叹:“方鸿渐活了。”拍《我的1919》,他翻遍顾维钧外交档案,连巴黎和会的茶杯摆放角度都要考究。有人笑他“轴”,他却说:“观众不是傻子,你糊弄角色,角色就糊弄你。”

更惊人的是“巅峰期隐退”的勇气。1990年,他因《围城》爆红后突然消失八年。外界猜测纷纭,他却淡然回应:“我需要时间把自己‘倒空’。”这八年,他读书、写字、弹琴,甚至研究古籍修复。再复出时,一部《康熙王朝》直接封神——观众发现,他的眼神里多了穿透历史的厚重感。

二、娱乐圈的“反骨”:不应酬的清高,是一场无声的抵抗

“饭局是慢性毒药,喝下去的是人情,吐出来的是灵魂。”

在娱乐圈,陈道明的“三不原则”(不烟、不酒、不应酬)堪称“异类”。曾有投资人放话:“请不动陈道明,这戏不投了!”他一笑置之:“戏若够好,何需觥筹交错?”

这种“清高”背后,藏着他对行业的清醒认知。

某次访谈中,他直言:“应酬的本质是权力交换。你喝了那杯酒,就得说违心的话、演违心的戏。”他拒绝的不仅是酒局,更是被资本裹挟的生存法则。有导演透露:“陈道明接戏有三问:剧本有价值吗?角色有意义吗?剧组专业吗?但凡一点不达标,给多少钱都不接。”

更难得的是,他撕破了“人设伪装” 。

当流量明星忙着立“老干部”“文化人”人设时,陈道明穿着500元的短袖骑自行车买菜,在街头与网友合影毫无架子。被问“为何不保养年轻”,他调侃:“白发是岁月盖的章,藏着我的戏呢!”这种坦然,恰恰戳中了娱乐圈的集体焦虑——多少人用玻尿酸留住皮囊,却留不住眼里的光?

三、白发与皱纹之下:孤独是最高级的活法

“人生下半场,得学会与孤独共生。”

近年的陈道明,总以白发形象示人。网友对比他与同龄的周润发:一个满头银丝却精神矍铄,一个乌发浓密却难掩疲态。陈道明的“老去”,反而成了另一种生命力的象征。

他的生活极简到近乎“单调”:清晨练字两小时,午后读史,傍晚散步,睡前抄《道德经》。家里没有豪华装修,满墙书籍和字画就是最奢侈的装饰。有人问:“不觉得寂寞吗?”他反问:“整天在喧嚣中找存在感的人,何尝不是更寂寞?”

这种孤独,成就了他的艺术境界。

《庆余年》中,他饰演的庆帝穿着素衣、披头散发,却凭一个眼神让观众脊背发凉。导演说:“陈老师进组不带助理,戏服自己熨,台词手写批注。”与其说他在演戏,不如说他在“入定”——当其他演员被综艺、热搜分散精力时,他的全部能量都灌注于角色。

四、陈道明给普通人的启示:在媚俗的时代,如何活得“有重量”

“他活成了我们不敢活的样子。”

为什么陈道明能引发大众共鸣?因为他触碰了现代人的集体痛点:

在“内卷”中,我们是否敢像他一样,为热爱的事押上四年光阴?

在“社交绑架”中,我们能否守住原则,对无意义的应酬说“不”?

在“年龄焦虑”中,我们能否坦然接受皱纹,把岁月沉淀为智慧?

一位粉丝的留言引发高赞:“看他骑自行车的照片,我突然不焦虑了——原来人真的可以不被物欲绑架,活得这么‘轻’又这么‘重’。”

【结语】真正的“顶流”,是活成一种精神符号

陈道明的价值,早已超越演员身份。

他用68年时间证明:在浮躁的时代,坚持纯粹不是“迂腐”,而是最高级的清醒;拒绝合群不是“孤僻”,而是最深度的自信。当他满头白发仍腰板笔挺地谈电影发展时,人们忽然读懂了他的选择——一个真正自由的灵魂,从不需要用年轻证明自己。

正如他在采访中所说:“演员到最后,拼的是文化底蕴。”人生何尝不是如此?当皮囊老去,唯有精神能永葆锋芒。陈道明的存在,就像一记响亮的耳光,打醒了那些在浮华中迷失的我们:人活一辈子,总得有点“格格不入”的勇气。