2025年2月22日,乌克兰哈尔科夫州一处地下掩体内,士兵用沾满油污的手指划过手机屏幕——这是俄乌冲突爆发三周年的清晨。屏幕上跳动着两组数据:乌克兰GDP较战前下降45%,俄罗斯军费占财政支出比例攀升至22%。三年来,双方在顿巴斯到扎波罗热的战线上反复拉锯,俄军围困战术与乌军防线建设形成僵持,而海马斯火箭炮与“榛树”高超音速导弹的代差对抗,让战场成为全球尖端武器的试验场。

停火条件的三重绞杀

停火条件的三重绞杀全面解除武装的生死局

俄方第一条停战条件直指乌克兰军事命脉:销毁重武器、切断北约装备通道。乌军现有80万正规军,但北约旅编制因装备短缺陷入困境。这一要求让人想起1994年《布达佩斯备忘录》——乌克兰曾放弃核武器换取安全保障,最终却陷入被动。如今乌军月产火炮从6门增至20门,与法国泰雷兹集团的电子战合作成为技术代偿的关键筹码。

政权颠覆的蝴蝶效应

解散基辅政府的提议,在哈尔科夫街头引发涂鸦抗议。亚努科维奇时代亲俄政策的遗产仍在发酵,特朗普对泽连斯基的公开批评被解读为美俄幕后交易的信号。乌克兰地方自治势力在敖德萨和利沃夫蠢蠢欲动,哈尔科夫驻军甚至要求“战时特别自治权”。

领土重构的地缘海啸

第三条条件划定从顿巴斯到黑海沿岸的新边界线,触及1954年苏联划归乌克兰的克里米亚决策原点。第聂伯河航运与敖德萨港口的双重控制,将掐断占乌克兰GDP17%的农业出口。世界银行数据显示,敖德萨港年货物吞吐量达1.2亿吨,占黑海贸易总量的23%。

俄方第三个条件被西方智库称为“百年工程”——强制推广俄语教育、修订历史教材、东正教会渗透。乌克兰西部城市利沃夫的征兵海报旁,新出现的俄语补习班广告形成刺眼对比。莫斯科牧首区正加速收编乌克兰东正教会,2024年已有37%宗教场所改换门庭。

在能源战场,亚速海油气田控制权让欧洲冬季杠杆向俄倾斜。2024年11月至2025年1月,欧洲天然气价格因俄方调控波动幅度达62%,德国工业巨头巴斯夫为此减产19%。TikTok平台监测显示,亲俄内容在乌克兰语频道的占比从战前12%升至37%,算法推送的认知战悄然改变年轻一代的立场。

大国牌局的明枪暗箭

大国牌局的明枪暗箭特朗普政府的政策转向引发连锁反应。美国对乌军援从“租借法案”转为“有偿贷款”,1770亿美元承诺仅兑现750亿。德国牵头推出7000亿欧元国防计划,意大利军工企业与乌签订无人机生产协议,而匈牙利总理欧尔班在布鲁塞尔怒摔文件杯葛援乌决议。

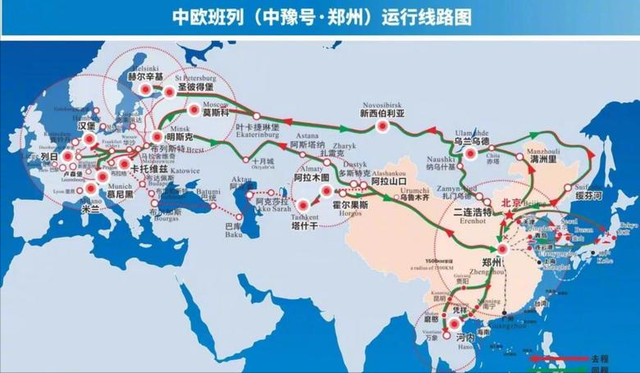

中国在基建领域的动作引发关注。中吉乌铁路项目提前三个月动工,哈萨克斯坦小麦过境量同比增加42%,这些布局被看作对冲黑海通道风险的先手棋。印度在回避制裁的同时,将俄原油进口量提升至每日180万桶,炼化后转售欧洲赚取差价。

黎明前的至暗时刻

黎明前的至暗时刻当俄军电子战系统在库尔斯克创下97%的无人机拦截率,当乌军士兵用立陶宛援助的热成像仪在夜色中搜寻目标,这场冲突早已超越传统战争维度。兰德公司2024年12月报告指出,俄乌火力投射比从1:1.7逆转为2.3:1,但战场优势尚未转化为政治胜势。