前言

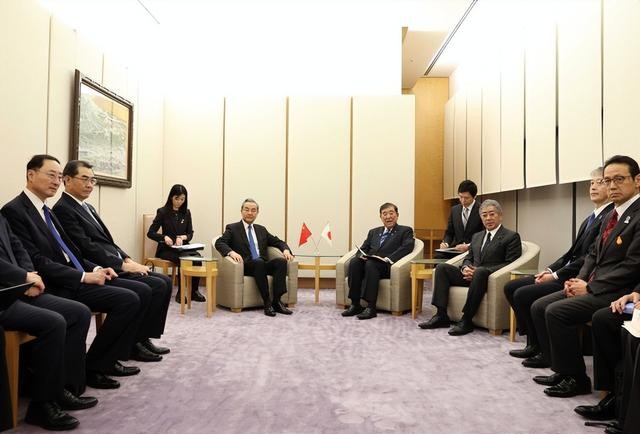

然而会面不到24小时,中方便宣布对日本间苯二酚产品继续加征反倾销税,同时海警船驶入钓鱼岛海域,向日方发出明确信号。

石破茂此次对华政策表态究竟是真心实意还是权宜之计?中方加税措施又传递了怎样的信号?

笑脸背后的硬核回应

当石破茂的笑容还挂在脸上,王毅的飞机刚刚离地,中国商务部的公告便如一记响亮耳光,宣布对日本间苯二酚产品继续加征反倾销税,期限再延长5年。

如此雷霆手段与会谈桌上的温和表态形成鲜明反差,宛如太极中的刚柔并济,既不失大国风范,又毫不退让核心利益。

实际上,此次加税决定早已酝酿多时,自2013年起就开始实施,但选在此刻公布,意味深长。

从历史视角看,这种对日策略已有质的飞跃。过去中国常被动应对日方挑衅,如今却反客为主,主动设置议程,将战略主导权牢牢握在手中。

水能载舟亦能覆舟。中国已不再是那个任人宰割的东亚病夫,而是能够挥舞经济大棒,并在主权问题上寸步不让的世界大国。

面对中方这一系列组合出击,日本政府显得措手不及,既不敢贸然激怒中国,又难以交代国内右翼势力,陷入两难境地。

而这,不过是中国对日全方位施压的开始而已,接下来的博弈将更加扑朔迷离。

双面外交家的生存术

石破茂这只政治老狐狸的面具下藏着怎样复杂的心思?他的政治履历恰如一本翻页书,每个阶段都呈现不同姿态。

早年担任防卫大臣时,石破茂以对华鹰派著称,警惕中国军事崛起的言论不绝于耳,像极了一只随时准备警报的看门犬。而今走入首相府,他又摇身一变成了和风细雨的务实派,频频强调中日关系稳定对经济发展的关键性。

这种转变不仅是个人政治智慧的体现,更是日本国家处境的现实映射。

与岸田政府偏美单边主义的政策相比,石破茂试图在美中两个巨人之间寻找狭小的生存空间,这种政策调整,既是无奈之举,也是明智之选。

然而石破茂政府内部存在着截然不同的两股力量:经济派视中国为救命稻草,迫切希望扩大对华合作;安全派则把中国当作头号假想敌,坚持强硬立场。这两股力量在内阁中相互角力,如同一个人的左右脑互不协调,导致政策摇摆不定。

这种矛盾心态也反映在石破茂的实际行动中。一边是外交场合的鞠躬礼让,为王毅拉椅子、安排合影位置,甚至手拉手合影,殷勤得令人瞠目;另一边却是纵容岩屋毅在记者会上借乌克兰问题暗指台湾,默许前自卫队统合幕僚长担任台当局顾问。

这哪里是什么真诚尊重,分明是偷梁换柱的把戏。

这种外交上的平衡术,能够持续多久?随着国际形势日趋复杂,石破茂恐怕难以继续他的两面外交。

特朗普阴影下的亚太格局重构

特朗普二次执政如同一记重磅炸弹,在国际关系棋盘上激起千层浪,亚太地区的战略天平悄然倾斜。

他对日本的施压简直毫不留情,一连串要求犹如拧紧的螺丝钉:提升防卫费用、增加分担驻日美军经费、威胁加征关税,让石破茂政府如坐针毡,这哪里是盟友关系,分明是美式保护费的变相收取。

推进中日韩自贸协定谈判也重回议程,尽管日本过去态度保守,但当前外部压力之下,石破茂政府正重新评估战略优先级。

这种国际格局的变化,对石破茂政府既是挑战也是机遇,如何在美中博弈中保持日本的战略自主性,将是考验其政治智慧的试金石。

而中日经济联系的紧密程度,又将为这种政治选择增添怎样的变数?

经济需求与政治矛盾

日本经济仿佛一位久病缠身的老人,各项指标步履蹒跚:汽车产业利润集体下滑,曾引以为傲的家电市场份额被中企蚕食,GDP增速徘徊在1%左右,处境之窘迫前所未有。

这样的背景下,中国市场对日本的重要性宛如沙漠中的绿洲。2024年中国已成为日本最大贸易伙伴,双边贸易额超过3500亿美元,电动汽车、高端精密仪器、医疗设备等日本优势产业对中国市场的依赖度与日俱增。

日本经济界莫不眼巴巴地望着中国,如饥似渴地希望扩大对华合作,仿佛落水者抓住的最后一根稻草。

与此同时,中日韩自贸区谈判虽已陷入停滞十年,却因区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)实施而焕发新生,石破茂政府正积极寻求重启三边经贸对话机制,为区域合作注入新动力。

然而,就在经济合作方兴未艾之际,政治障碍却如一道高墙横亘在中日之间。

这种矛盾状态,恰如一对冤家恋人,经济上难舍难分,政治上针锋相对,情感纠葛复杂至极。

日本政治精英们徘徊在历史与现实、意识形态与经济利益的十字路口,如同走钢丝的杂技演员,每一步都小心翼翼。

事实上,中日关系的复杂性远超其他双边关系,既有两千多年的文化交流底蕴,又有近代侵略战争的深重伤痕,既有经济互补的现实需求,又有地缘政治的激烈竞争。

在这样的复杂背景下,石破茂的对华政策能否找到平衡点?中日关系又将如何在合作与竞争中寻求突破?

结语

中日关系正站在十字路口,经济需求与政治分歧形成鲜明对比。石破茂政府的对华政策调整虽带来一定积极信号,但中方的加税措施表明,没有实质性行动的口头承诺难以获得信任。

在全球力量格局加速调整的背景下,中日两国能否超越零和思维,建立真正互利共赢的关系,不仅关乎双边利益,更将深刻影响亚太地区的和平与繁荣。