前言

距离贝莱德财团决策会议仅剩两天,李嘉诚出售43个全球港口的交易正面临前所未有的挑战。

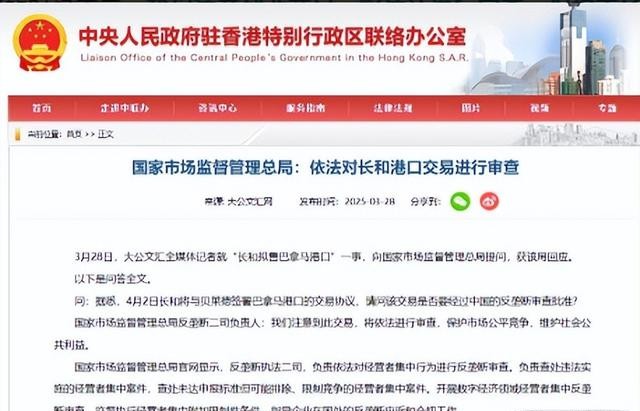

国家市场监管总局已启动反垄断调查,同时香港特区政府也对这一涉及国家安全的交易采取了紧急干预措施。

面对中央与港府的双重压力,长和集团已暂缓签署协议,但李嘉诚始终保持沉默,这让他的立场显得愈发耐人寻味。

李嘉诚为何执意推进这场交易?中美博弈中的港口争夺会带来怎样的连锁反应?

双管齐下,李氏港口交易遭遇急刹车

就在所有人都以为李嘉诚的港口交易即将在4月2日尘埃落定时,一场前所未有的监管风暴突然来袭,如同一记重拳,将这笔原本看似水到渠成的交易打入冰点。

这场监管风暴来得如此迅猛,不禁让人思考:为何政府部门会对一宗看似普通的商业交易如此关注?答案或许就藏在这些港口背后的战略意义之中。当中央和港府同时出手,李嘉诚的港口交易已经不仅仅是一桩商业买卖,而是关系到国家安全与战略利益的重大事件。面对这样的情况,李嘉诚和长和集团接下来将如何抉择,成了整个事件的关键。而这些港口背后究竟隐藏着怎样的战略价值,足以引发中美两国的暗中较量?

水道控制权,中美博弈的隐形战场

资本有边界,港商面临爱国考验

一步错步步错,李家商业帝国的抉择时刻

李嘉诚此刻的困境,恰如一位象棋大师走入了自己设下的困局,进退两难,左右为难。继续推进交易,将直面国家监管部门的反垄断调查和可能的法律制裁,同时承受巨大的舆论压力和道德谴责;若临阵退缩,终止交易,又将面临贝莱德财团可能提出的天价违约索赔和在国际商业信誉上的重创。这种两难境地,就像手持烧红的铁块,扔不得,也握不住。

尤为值得关注的是,长和集团此前与贝莱德签署的排他协议,意味着除了美国财团外,其他潜在买家(包括中国企业)被排除在外。这一决策在当前的国际形势下显得格外敏感,犹如在中美博弈的棋盘上,主动将己方的棋子推向对手。有专业人士分析,长和集团目前可能面临多重法律挑战:国家的反垄断审查、国家安全评估,甚至可能的股东集体诉讼,这些都为李嘉诚增添了不可预见的风险。

从商业角度看,若交易被迫终止,长和集团不仅要支付高额违约金,对其在美国市场的商业信誉也将是沉重打击。但从长远来看,李嘉诚家族企业在内地和香港的项目审批、金融支持等方面,可能面临更为严格的审查,这对以地产和基建为主要业务的长和系企业而言,无疑是更为持久和深远的影响。这就像一场赌注越下越大的赌局,最初的决策失误导致后续陷入连锁反应,一步错,步步错。

对于96岁高龄的李嘉诚来说,这场风波已经远远超出了一笔单纯的商业交易的范畴,它考验的是一位商界传奇如何在事业暮年平衡商业利益与家国情怀。值得深思的是,在中国经济继续走向世界的未来,李嘉诚的选择不仅将影响其自身的商业帝国,也将为其他中国企业家提供一面镜子,照见在全球化浪潮与国家利益交织的时代,企业家应当扮演怎样的角色,承担怎样的责任。

结语

在全球化日益复杂的今天,商人与国家的关系需要重新审视。李嘉诚港口交易事件提醒我们,商业决策不能仅仅考虑利润,还要兼顾国家安全与战略利益。

无论最终结果如何,这场风波都将成为中国企业家们的重要警示。面对国际局势的风云变幻,企业家们应当如何平衡商业利益与国家责任?或许这正是我们每个人都需要深思的课题。