在历史的浩渺长河中,总有一些事件如迷雾般笼罩着人们,秦始皇嬴政的生父究竟是谁,便是这样一个困扰后人千年之久的历史谜团。随着历史电视剧《大秦赋》的热播,这个问题再次引发热议,让人们不禁将目光投向那遥远的秦朝,试图揭开这一真相。

时间回溯到战国时期,那是诸侯纷争、百家争鸣的时代。秦国,这个位于西方的强大诸侯国,在嬴政的祖父秦孝公时期,通过商鞅变法逐渐走向强大。嬴政的父亲嬴子楚,本是秦国公子异人在吕不韦的精心策划下,从赵国回到秦国,被立为太子,后来顺利即位,是为庄襄庄襄王去世后,十三岁的嬴政即位为秦王。

就在嬴政的成长过程中,一个关键人物——吕不韦逐渐浮出水面。吕不韦,卫国濮阳人,是一个极具政治野心和商业头脑的奇人。他最初不过是阳翟的一个大商人,往来各地倒卖贩卖,积累起千金家业。据史料记载,公元前261年左右,吕不韦在一次外出经商的途中,来到了邯郸。在这里,他遇见了一位改变他命运的女子——赵姬。

赵姬本是吕不韦的小妾,是一位能歌善舞、容貌绝美的女子。吕不韦对赵姬十分宠爱,与她日夜厮混。此时的赵姬,已怀有身孕,可命运的齿轮却在此时开始悄然转动。在一次宴会上,吕不韦带着赵姬出席,恰逢楚考烈王之子子楚(即后来的秦庄襄王)在场。子楚在见到赵姬的美貌后,立刻被其吸引,便向吕不韦索要赵姬。

吕不韦虽然心疼自己的爱妾,但为了自己的政治图谋,他还是选择了忍痛割爱,将赵姬献给了子楚。然而,吕不韦并没有把事情的真相告诉子楚,他瞒着子楚,让赵姬继续以自己的妾室的身份与子楚相处。后来,赵姬诞下一子,这个孩子便是嬴政,也就是秦始皇。

《史记·吕不韦列传》中明确记载:“吕不韦取邯郸诸姬绝好善舞者,其与居,知有身。子楚请之,乃遂献其姬。姬自匿其身,至大期时,生子政。”《史记》作为中国古代第一部纪传体通史,被尊为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,其权威性一直备受认可。因此,长久以来,很多人便相信秦始皇实际上是吕不韦的儿子。

然而,事情真的如此简单吗?我们不妨从多个角度来深入剖析这个问题。

首先,秦始皇杀了吕不韦,却无人站出来指责。在古代社会,弑父乃是极大的不孝之举,会受到天下人的唾弃。但秦始皇在铲除吕不韦的过程中,并没有受到任何人的强烈反对。如果秦始皇真的是吕不韦的儿子,且吕不韦又如此受吕氏集团的拥戴,那么吕氏集团必然会为了维护吕不韦的名誉和地位,对秦始皇进行声讨。但事实却是,秦始皇顺利地压制了吕氏集团,稳定了自己的统治。这就说明,当时的人们并不认为秦始皇是吕不韦的儿子,秦始皇也深知这一点,所以才敢如此果断地处理吕不韦。

其次,关于赵姬怀胎时间的说法也存在疑点。按照《史记》的记载,赵姬在大期(古代指十月怀胎期满)时生下了嬴政。但这里存在一个不合理之处,前面提到赵姬在嫁给嬴子楚之前就已经有身孕,如果按照正常的十月怀胎规律推断,赵姬怀胎的时间至少应为十五个月,这在古代的医学条件下,几乎是不可能的。

再者,吕不韦在献给嬴子楚的时候,自己都没有儿子。吕不韦深知,只有将赵姬献给嬴子楚,并且确保生下的是儿子,才能实现自己的政治野心。但在赵姬有身孕的三个月之内,她便得到了嬴子楚的青睐并被娶回家,这期间的变数太多。而且,赵姬在跳舞时,按照常理很容易引动胎气,从而使吕不韦的计划败露,甚至可能给自己引来杀身之祸。

此外,吕不韦不属于嬴子楚的亲信,而是投资者,有着诸多不确定性。相比之下,根据《战国策》记载的春申君黄歇的事件,便可以看出这其中的关键。黄歇作为楚国的春申君,与楚王关系亲密,且有献女的前奏,所以他送李园之妹给楚王的计划能够成功。而吕不韦则不然,他属于单方面布局,面临着极大的风险。如果这是嫪毐等人为了打击吕不韦和嬴政而散布的谣言,倒是顺理成章。因为嫪毐深知赵姬与嬴政的关系,一旦嬴政的皇位动摇,对他来说也是极为不利的,所以他能为了自己的利益而编造这样的谣言。

秦朝的朝堂之上,大臣们对于秦始皇的身世想必是心知肚明的。毕竟,在古代,一个皇帝的继位必须是正统的,必须要经过严格的论证和认可。秦始皇顺利登上皇位,说明他在继承皇位问题上并没有受到太大的阻碍,没有人质疑他的身世。这说明秦始皇确实为嬴子楚之子是得到当时许多人认可的,只是嫪毐等吕不韦的政敌,为了达到自己的目的,故意散播了这样的谣言。

总结来说,秦始皇是嬴子楚之子的说法更为合理可信。虽然《史记》中关于秦始皇生父的记载存在一些疑点,但我们不能仅仅因为《史记》的记载就确凿无疑地认定秦始皇是吕不韦的儿子。通过对历史背景、人物关系以及各种细节的分析,我们可以看到,秦始皇的身份是基于秦国的政治需求和历史传统的。吕不韦的野心和不法行为虽然给他带来了一时的荣华富贵,但最终也让他落得个悲惨的下场。

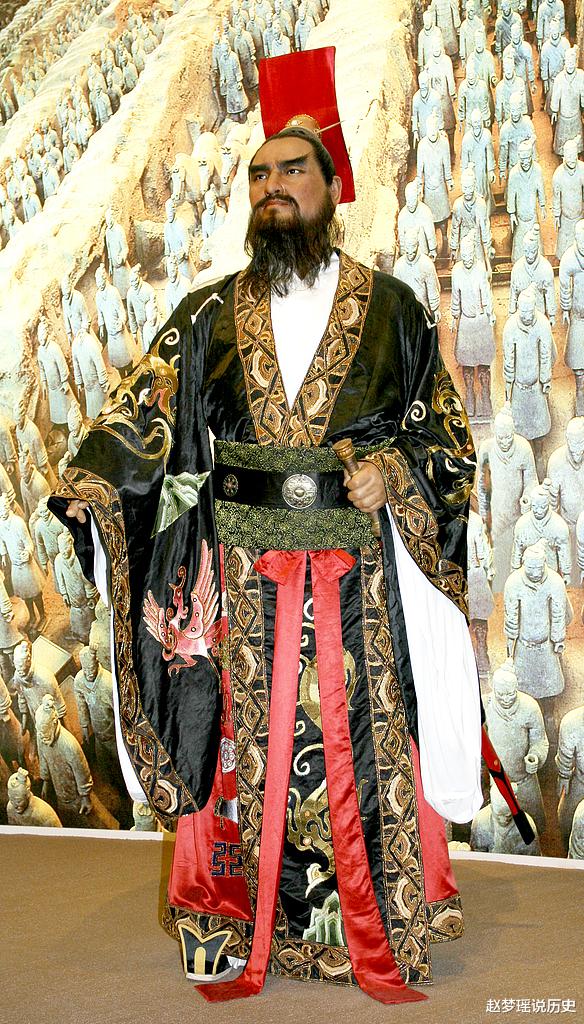

秦始皇的一生充满了传奇色彩,他统一六国,建立起中国历史上第一个大一统王朝,实行郡县制,统一文字、度量衡等,为后世产生了深远的影响。他的伟大功绩足以掩盖身世的疑点,让人们更加关注他的治国理政和历史贡献。而关于他生父的这一历史谜团,也将继续在历史的长河中引发人们的讨论和探究,成为历史研究中的一个有趣话题。