1934年的一个深夜,瑞金的一间简陋屋内,周恩来接过一本破旧的四角号码字典,眉头紧锁地翻阅着。

字典里的信息是用复杂的数字编码写成的,每一个数字背后都隐藏着敌军的秘密。

站在一旁的是一名满脸血迹、衣衫褴褛、瘦骨嶙峋的“乞丐”,他的脸因为伤口肿胀几乎辨不出原貌,但他却用微弱的声音讲述着敌军围剿红军的计划。

几天前,这位表面上毫不起眼的“乞丐”还身处敌军的核心——江西省第四保安司令部。

他冒着生命危险,获取了蒋介石部署“铁桶围剿”的详细情报,并用四角号码字典将其加密。

为了将情报送到中央红军手中,他忍受长途跋涉、饥饿寒冷,甚至用石头砸伤自己的脸,只为骗过敌军的层层关卡。

这份绝密情报,揭示了蒋介石五省联手围剿的详细部署,红军该如何应对?

南京的掩护与初心

南京的掩护与初心1931年,在民国政局动荡不安的背景下,项与年利用在南京华侨事务委员会科长的身份,筹划在上海的秘密工作。

上海勃生路(今长寿路)的位置靠近市中心,周围繁华,人来人往,这给了项与年在城市中心搭建一个隐蔽前哨的绝佳机会,他选择在这条繁忙的街道上创办复炎小学。

在复炎小学成立的过程中,项与年亲自参与了学校的设计和课程安排,确保一切符合外界对一所普通学校的期待。

学校的正门朝向繁忙的街道,但后门则通向一条较为隐秘的巷子,便于秘密活动的进行。

项与年作为校长,表面上积极推广新式教育,组织师资力量,招收学生,让学校迅速获得了当地居民的认可与好评。

他还亲自授课,讲授国文和历史,深受学生爱戴。教室里,他总是满怀激情地讲解中华民族的历史与文化,鼓励学生们努力学习。

然而,在教育推广的幌子下,复炎小学的实际功能远超一所普通学校。

学校的地下室被改造成了一个信息交流中心,这里藏有发报机和密码设备,成为党在上海与其他地区联系的重要枢纽。

地下室内部隔音效果极好,确保即便在教学时间,地上的活动也不会影响到地下室的秘密工作。

除了信息交流外,复炎小学还不时举办教职工会议,表面上讨论的是教学事务,实则是对地下党员进行政治学习和战略部署。

这些会议通常在深夜进行,确保所有外来人员都已离开学校。

在这样的会议中,项与年常常分享来自党中央的最新指示和信息,与地下党员一起分析形势,制定行动计划。

上海的秘密与牵绊

上海的秘密与牵绊当党中央机关迁往江西革命根据地后,项与年选择留在上海,继续从事地下活动。

这段时间里,他与群治大学的老同学张雪澄的联系尤其频繁。

张雪澄当时在中华职教社工作,这个身份让她可以自由出入上海许多地方,为项与年的情报工作提供了不少便利。

民国21年,项与年接到新的组织任务,需要离开上海前往外地开展更为隐秘的工作。

他深知自己这次任务的重要性和长期性,但儿子项德崇(后改名为项南)还在上海强恕园艺学校读书,无人照料。

为了妥善安排儿子的生活,他找到了老朋友张雪澄。

张雪澄当时在中华职教社工作,身份稳妥,行事谨慎。

项与年与她仔细商议后,决定将儿子托付给她,让她在日常生活和学习上给予照顾。

安顿好家庭事务后,项与年按照组织的安排开始行动。

他更改了身份,化名梁明德,经过多次辗转,以普通社会人士的身份来到江西省。

他凭借冷静的判断力和过人的文字处理能力,成功进入江西省第四保安司令部,并担任机要秘书。

临危受命与艰难奔袭

临危受命与艰难奔袭民国23年(1934年)10月,蒋介石从南京飞抵庐山,召集五省军政要员召开军事会议。

这次会议的核心议题是如何彻底围剿中央红军,蒋介石亲自部署了细致的计划。

江西省第四保安司令部的莫雄作为与会者之一,参与了整个军事布置的讨论,并在会议结束后带回了重要的文件。

这些文件包括《剿匪手册》、《围剿总动员令》、《铁桶围剿计划》以及兵力部署、进攻路线、日程安排和战斗序列等详细内容。

莫雄回到德安后,将这些绝密文件交给了他高度信任的机要秘书项与年。

项与年拿到文件后,逐页阅读,并将文件中的关键信息一一整理归类。

这些信息直指红军的核心活动区域,详细描述了敌军如何通过多层次的包围战术封锁苏区,形成一个“铁桶般”无法突围的圈套。

莫雄将这些情报传递给中共中央。他没有直接插手,而是交由项与年负责。

项与年拿到文件后,迅速进入工作状态。他将文件的每一部分按照分类转录到四角号码字典的编码表中,用编号代替具体文字,以此对情报进行加密。

完成加密后,项与年将这些信息藏在一本看似普通的四角号码字典中。

这本字典被磨损得略显陈旧,很难引起别人的注意。

他随后将所有原始文件归位,确保司令部内部没有任何异常。

他简单收拾了行装,在一个夜深人静的时刻,从司令部悄悄离开,开始了通往苏区的危险旅程。

风餐露宿与生死一线

风餐露宿与生死一线项与年踏上前往苏区的路后,每一步都充满了艰难险阻。

他背着藏有情报的四角号码字典,沿着敌军未完全封锁的小道前行。

山路崎岖不平,杂草丛生,每一步都要格外小心。

途中,他遇到了敌军的流动岗哨。为了掩饰身份,他将身上的衣服撕得更加破烂,并从地上抓起一把泥土抹在脸上,试图让自己看起来更像一个流浪的农民。

然而,敌军的盘查格外严格,每个可疑人物都会被扣留。

他为了让自己彻底失去青壮年的特征,捡起一块石头,用尽全力砸向自己的脸,直到鲜血从嘴角涌出,牙齿也崩落在地。他跌坐在地,捂着肿胀不堪的脸,假装乞丐般痛苦呻吟。

通过这道岗哨后,项与年继续艰难前行。

他已不再像出发时那般斯文儒雅,而是满脸血迹,胡子拉碴,衣衫几乎遮不住身上的伤痕。

夜晚,他只能在路边的草丛或树下稍作休息,寒冷和饥饿让他的身体越来越虚弱。

他从随身携带的包里掏出干粮,这些已经发硬的饼干早已沾满了泥土,但他一边咀嚼一边努力咽下,用仅剩的水囊解渴。

随着他逐渐靠近苏区,敌军的封锁线更加严密。

村子里的碉堡和路口的岗哨让任何陌生人的靠近都变得极为危险。他白天隐藏在林间,只在夜间冒险通过村庄和路口。

山路愈发陡峭,他的鞋底早已磨穿,裸露的脚掌被石子划出一道道伤口,每一步都带出血痕。

他偶尔捡到几片野草塞进嘴里,虽然苦涩难以下咽,却能稍稍缓解饥饿感。

他的头发杂乱无章,胡须长满了下巴,身上的衣服已经分不清原本的颜色,只剩破烂的布条挂在身上,整个人看起来就像从废墟中爬出的难民。

情报送达与历史转折

情报送达与历史转折项与年拖着疲惫的身体,终于到达瑞金。他在约定的地点见到了接应的工作人员,随即被带到中央的临时办公地点。

当他推开简陋的木门时,周恩来和李克农已经等候在那里。

周恩来起身迎接,看到项与年狼狈的模样,立刻让人端来热水和食物,同时吩咐医务人员查看他的伤势。

然而,项与年坚持先汇报情况,他从衣物内取出那本四角号码字典,郑重地交到周恩来手中,并详细说明了情报的内容来源和加密方法。

周恩来接过字典,翻开几页仔细查看后,意识到这些信息的重要性,立即安排人手对情报进行进一步解码和分析。

李克农则迅速询问项与年关于敌军部署的更多细节,包括情报获取的时间、地点以及可能的敌方调整。

随后,项与年被安排到休息室短暂休整,而周恩来和李克农则召集相关人员连夜开会,研究情报内容。

经过反复讨论和推演,中央最终确定了放弃根据地、实施战略转移的决定,这便是后来举世闻名的长征的起点。

后来,在一次会议上,毛主席提到这份由四角号码字典加密的情报时,特别指出其重要性。

他称这份情报让中央及时作出突围决策,还避免了可能导致全军覆没的危机,毛主席称其“功绩巨大”。

项与年在随军参加长征的过程中,利用途中的短暂休整时间,与其他同志协调信息渠道,确保党中央的指令能够传递到各部队。

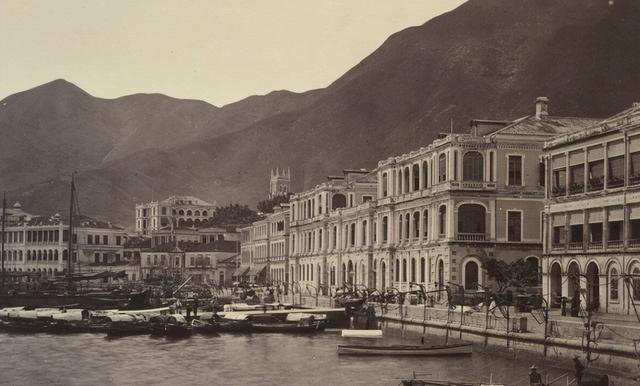

长征途中,党组织根据形势需要,派遣项与年前往香港开展秘密联络工作。

他经过精心安排,离开队伍,经辗转抵达香港。在香港,他迅速展开行动,与本地党组织建立了可靠的联络网络。

这段时期,项与年借助伪装的身份,频繁出入港口和商贸区,将党的指示和情报通过商船、水手等渠道传递到国内其他地区。

完成香港任务后,他回到上海,这座他曾熟悉的城市,却已因日益严峻的敌特监控变得更加危险。

项与年被安排从事情报工作,他迅速适应了新的形势,在复杂的环境中重建多条隐秘的联络线。

他以教师、商人等身份为掩护,与党组织的其他同志共同搭建了一套完整的信息网络,定期将敌军部署、经济动态等情报发送至党中央。

参考资料:

[1]王琰,康曦.莫雄、项与年勇挫“铁桶计划”[J].传承,2009,0(17):22-23