十多年前,贵州那弯弯曲曲的山脉深处,一场变革正在悄悄孕育着。在那儿生活的孩子,大多没走出过高山,外面精彩的世界更是想都没想过。这时候,有一群香港人从远方赶来,一声不吭地干了件大事——在这个与世隔绝的地方建起了好几百所学校。这个事儿,可不只是建几所学校这么简单,更意味着希望在看似不可能的情况下开始生根发芽了。

教室里,没有啥豪华的设备,简简单单的黑板和木质桌椅是最平常的景象了。不过,这儿的老师们,尤其是本地的闵书军老师,可成了这场教育变革的关键人物。他们用自己的行动表明了什么是坚守和无私,没有稳定的工资,却一直坚持给每个孩子上课,贫困家庭的学费那是一分钱都没收过。

这片土地上的变革是怎么开始的?这些香港人又是怎么被这儿的状况触动,从而决定投入自己的资金和心血的?

香港人在贵州的爱心捐建之举

在中国贵州的偏远山区,一所又一所新学校像春笋似的冒了出来,成了这片穷地方最亮眼的风景。这些学校可不只是砖头和水泥堆起来的,它们承载着远在千里之外香港捐助者的深情和满满的期望。在过去的十年当中,差不多四百所学校在这儿建起来了,这些学校的建成背后有着一个个普通但又不一般的香港人的故事,他们用自己的行为重新诠释了奉献和无私。

香港从事不同行业的人,像美容院手艺超棒的老板,还有开着温馨小斋食店的老板,都加入到了这场跨省的爱心活动里。他们不怕路途远,努力克服各种难题,就想在贵州那块石头比土还多的地上播下希望的种子。他们的举动就像一股暖暖的水流,润泽着偏远山区孩子的内心。

这些捐助者并不家财万贯,可他们有一颗乐于助人的心。他们知道贵州山区教育资源少,好多孩子因为穷、交通不方便,没法接受基础教育。于是,这些香港人就把目光放到需要帮忙的地方,打算凭自己的本事改变这种状况。

捐建学校可不容易,到处都是挑战。在坑洼不平的山路上运建材,工程师和建筑工人得克服一堆困难。好多时候,没有电,也没有现代化机械,只能靠传统工艺和手工来把建设任务完成。那些香港捐助者还经常到现场来,跟工人们一起干活,一块儿解决施工时碰到的问题。

不管碰到多少困难,这些香港人压根就没想过退缩。每有一所学校建成的时候,他们脸上就会满满都是满足的笑,为啥?他们心里清楚,又有一帮孩子能因为这学校有改变命运的机会了。学校的一砖一瓦里,都藏着他们对教育的热爱,还有对孩子们美好未来的期盼。

在贵州的山区,新盖起来的学校慢慢变成了村子的中心。这学校,不光把孩子们吸引过来了,还成了村民们聊天、聚会的地方。学校的教室里,孩子们欢快的笑声就像这片山区里最悦耳的音乐。每个香港捐助者,不管是亲自到这儿来的,还是远在千里之外的,都深深体会到了自己的捐助所带来的变化和意义。

余慕莲的教育情怀

余慕莲作出这个决定可不是心血来潮。她了解到贵州山区的孩子们由于缺少教育资源上不了学的情况后,心里特别不是滋味儿。在香港,她算不上特别有名,不过也存了些钱。她觉得把这些钱投到下一代的教育上,可比花在自己享受的那些奢华消费上有意义多。

于是,余慕莲就开始和贵州当地的教育部门打交道,去打听在阿市乡建一所希望小学的事儿。在她出钱资助下,阿市乡有了一所校舍,这校舍虽说简单,可很结实。学校规模不大,不过设施啥的都有,能让孩子们进行基础的学习。她还亲自参与到学校的设计和建设当中去了,就为了保证每一分钱都花得值。

学校建成当天,余慕莲就站在崭新的校园里头。她看着这片以前荒无人烟的地儿,现在已经有一所满是希望的学校矗立在这儿。学校开学典礼的时候,余慕莲不太会公开演讲,可她还是硬着头皮,操着自己不太灵光的普通话跟孩子们说话,鼓励孩子们要珍惜学习的机会,好好学习,去改变自己的未来。

余慕莲的做法,在阿市乡激起了很大的反响。村民们特别感激她的到来,她让村里有了一直盼望的变化。学校成了村子的希望标志,孩子们能继续上学了,家长们也看到了改变生活的希望。

在学校课堂上,孩子们开始学习汉字、算术还有自然知识,他们的学习劲头可足。教师们也受到了余慕莲行动的感染,虽然山区教育困难重重,但他们还是积极投入到教学工作当中,盼着能帮孩子们打开走向更广阔世界的大门。

教学环境很艰苦。

新建的学校,教学环境艰苦也是明摆着的。余慕莲捐建的学校,结构倒是结实,能经得住风雨,可设施方面比较简陋。学校物资配备不多,教具和学习材料离满足现代教育需求差得远。教室里,桌椅板凳简简单单,这就是孩子们学习的全部物件了。

教室设计很有特点,特别是那些超大的窗户。这窗户可重要,既让室内有充足的光线,又像是连接外面世界的通道。窗户上啥遮挡的东西都没有,不管是酷热的夏天,还是严寒的冬天,孩子们都能透过窗户感知外面的变化。天晴的时候,阳光透过窗户铺满教室各个角落,给孩子们带来温暖和希望;下雨的时候,雨滴在窗台上轻快地跳动,和孩子们的读书声相伴。

教具虽然很简陋,可教师们还是全力以赴,就用那有限的资源来教学。他们老是得自己做教具,要么把自然界里的东西变成学习的工具,好激发孩子们的学习兴趣。就像拿树枝教数学计数,或者用周边的植物和石头来讲自然科学知识。

孩子们的学习劲头可没被艰苦的条件给打消。他们特别珍惜每一回学习的机会,上课认真听,还用心做笔记。课间的时候,孩子们会凑到大窗户边上,聊聊刚学到的新知识,或者分享自己的学习体会。这些窗户可不只是房子的一部分,还见证了孩子们探索知识的过程。

在这样的环境当中,学校慢慢变成了社区的中心。村民们常常往学校跑,有人帮忙修教室,有人捐书本和学习用品。他们还会参加学校的活动,像植树节或者运动会之类的,这种互动让学校和社区的联系更紧密了。

闵书军在默默地奉献着。

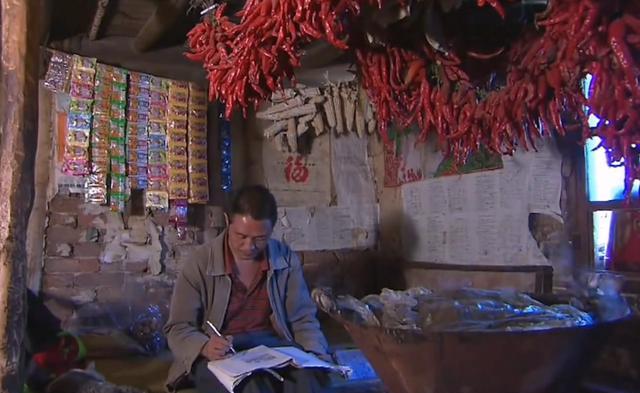

闵书军在当地没多大名气,可在教育界,那就是一盏明灯,把贵州偏远山区的教育之路都给照亮了。他是个老师,在一所破破烂烂的学校里,就守着个旧讲台教学,一守就是二十年。这学校条件虽然差,可在他的带领下,成了一千多山村孩子汲取知识的地方。

闵书军过日子特别简朴。他没有固定工资,可从来不会向学生或者学生家长要一分钱的教育费用。他和家人就靠着周围的农田过活,种些各种各样的农作物来维持基本生计。不过,他对教育的那份热爱和执着一点都没减少,一直都把教育放在人生最重要的位置。

闵书军任教的学校,设施特别简陋。黑板都磨坏了,讲台晃晃悠悠的,教室墙上到处是斑驳的裂缝。可这些都没法拦住闵书军教书育人的脚步。他老是自己动手修教室,还拿自制的教具教学,竭尽所能给孩子们营造一个比较舒服的学习环境。

闵书军每天不管是寒冬还是酷暑,都会老早赶到学校。他会拿扫帚打扫教室的灰尘,拿布把每张桌椅都擦一擦。等孩子们一个接一个走进教室的时候,他总是满怀热情地迎接大家,用自己的知识和智慧激起孩子们求知的欲望。

村里的娃们打心底里敬重和感激闵书军。他们心里都明白,就是这位老师,在那么艰苦的条件下,给他们点亮了求知的明灯。在闵老师的教室里,孩子们不光能学到课本里的知识,还学会了咋去面对生活里的难处,咋在逆境当中找寻希望和光亮。

日子一天天过去,闵书军的事儿在周边乡村慢慢传扬开来,他的无私奉献精神打动了不少人。村民们常常主动去帮学校的忙,修校舍也好,捐书本也好,或者给点生活上的帮助也好,大家都乐意出份力,来支持闵书军搞教育。