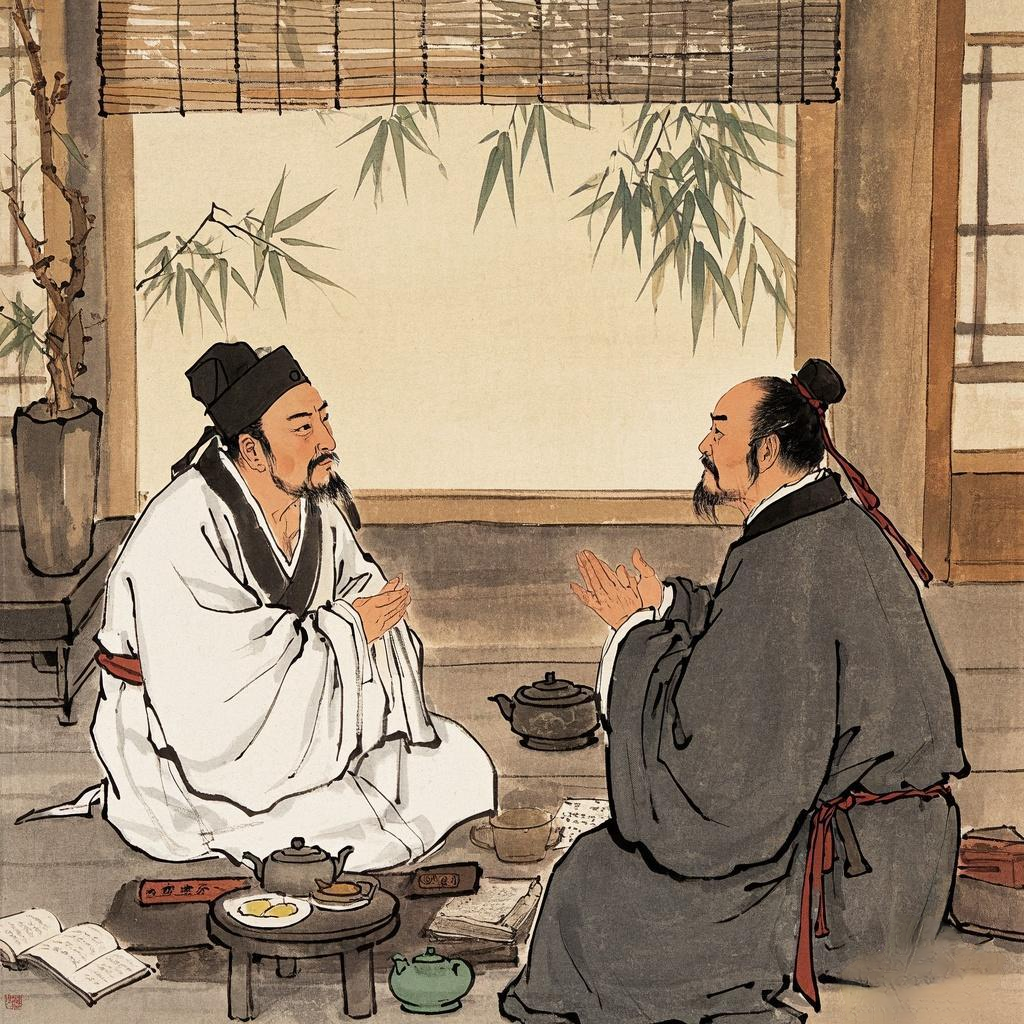

公元761年,成都浣花溪畔的春日草堂,一场看似寻常的待客之宴,在杜甫笔下化作千年传唱的经典。此时距安史之乱爆发已逾六载,诗人经历半生漂泊后,终于在浣花溪水边搭建起这座“床头屋漏无干处”的茅屋。

当友人崔明府踏过“花径不曾缘客扫”的荒径叩响柴门,杜甫以“盘飧市远无兼味”的粗茶淡饭相迎,却在“肯与邻翁相对饮”的呼朋引伴中,让困顿岁月绽放出诗意的光芒。

这首《客至》看似信手拈来的生活剪影,实则暗藏着盛唐文人精神世界的密码——在清贫中坚守待客之道,于乱世里守护人性温情。且让我们透过诗歌的字里行间,探寻那个“主客皆忘形”的创作瞬间,感受杜甫如何用一支妙笔,将寒舍蓬门化作照亮中国文学史的精神殿堂。

《客至》还原了扫径迎客的真实场景。杜甫在成都草堂居住时,因地处偏远且生活清贫,门前小径鲜有人迹。友人崔明府到访那日,诗人特意打扫布满落花的庭院,并在诗中自嘲“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”,真实记录了清贫文人待客时既窘迫又真诚的心境。

《客至》展现了杜甫粗茶淡饭的待客之道。诗中“盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅”并非夸张,而是写实。据史料记载,杜甫当时常以野菜、糙米为主食,家中酒坛也多是反复蒸煮的旧酒。这种“寒酸”却真挚的待客方式,恰是盛唐文人重情轻物的典型体现。

同时他也呈现了呼邻共饮的即兴之举。“肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯”源于真实生活片段。杜甫与崔明府饮酒至酣时,忽念及邻家老翁平日常以薄酒相赠,便隔着篱笆邀其共饮。这种打破主客界限的率性,展现了诗人不拘小节的真性情。

杜甫曾以诗代柬的文雅邀约。据《杜诗详注》记载,崔明府此前曾赠杜甫酒肉,杜甫回赠此诗以表谢意,并暗含邀请。这种以诗代柬的方式,既符合文人交游礼仪,又巧妙化解了“无兼味”的尴尬,成为古代社交中的风雅典范。创作《客至》时,杜甫的草堂刚经历“八月秋高风怒号”的劫难,屋顶茅草被掀,屋内“床头屋漏无干处”。但在如此困境中,诗人仍能以“樽酒对江鸥”的诗意态度待客,折射出中国文人“穷且益坚”的精神特质。

宋代苏轼曾在《次韵孔毅父集古人句见赠》中化用“隔篱呼取”典故,赞其“真率”;而明代学者杨慎则考据指出,诗中“群鸥”意象实为杜甫暗喻自己远离世俗的心境,并非单纯写景。千年后的今天,当我们重读《客至》,草堂檐角的风似乎仍带着盛唐的余韵。杜甫用二十八字定格的不仅是一场寒酸的酒宴,更是中国文人在困境中坚守的精神图腾——哪怕茅屋将倾,仍愿扫尽花径迎客;纵使家徒四壁,也要隔篱呼邻共醉。

那些沾着泥点的诗句,让后世看到:真正的风雅不在珍馐华服,而在“樽酒家贫只旧醅”的坦然;永恒的诗意不在惊涛骇浪,而在“肯与邻翁相对饮”的赤诚。正如浣花溪水长流不息,这份穿越时空的待客之道,至今仍在提醒我们:当生活褪去浮华,人性的微光,才是照亮寒夜最温暖的灯火。

君子之交淡如水[点赞]