2019年3月中旬我去日本旅游时,在留郡忍野村万来国际旅社附近一户人家临街的窗前,看到一种叶子像青菜(小白菜),开5瓣紫红色花的植物,用手机软件识别,是虎耳草科岩白菜属植物岩白菜Bergenia purpurascens。

《中国植物志》说,“岩白菜”之名出自《分类草药性》(清代)。产四川西南部、云南北部及西藏南部和东部。生于海拔2700-4800米的林下、灌丛、高山草甸和高山碎石隙。缅甸北部、印度东北部、不丹北部、锡金、尼泊尔也有。全草含岩白菜素(bergenin)等香豆精类。根状茎入药;无毒;治虚弱头晕、劳伤咳嗽、吐血、咯血、淋浊、白带及肿毒等。外感发烧体虚者慎用。

《分类草药性》记载得很简单:“岩白菜,治一切内伤,化痰止咳,吐血,气喘,淋症。”

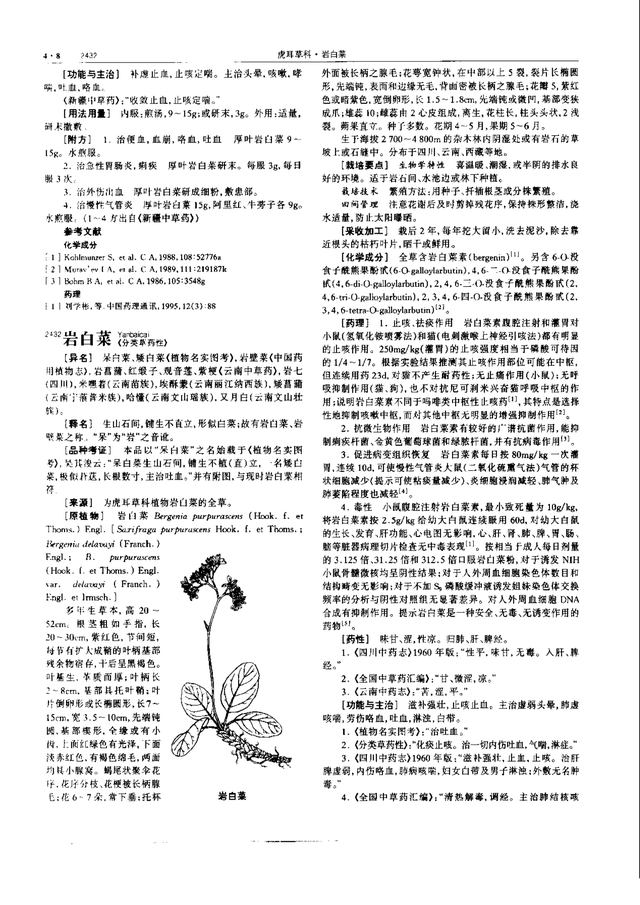

《中华本草》记载得比较详细,中药岩白菜的来源为虎耳草科植物岩白菜的全草。岩白菜异名有:呆白莱、矮白莱,出自《植物名实图考》;岩壁菜,出自《中国药用植物志》;岩菖蒲、红缎子、观音莲、紫梗,出自《云南中草药》;四川称它为岩七;云南苗族称它为米嘿着;云南丽江纳西族称它为埃酥蒙;云南宁蒗普米族称它为矮菖蒲;云南文山瑶族称它为哈懂;云南文山壮族称它为又月白。该书在“释名”时说,岩白菜生山石间,铺生不直立,形似白菜,故有岩白菜、岩壁菜之称。呆白莱之“呆”为“岩”之音讹。其“功能与主治”为:滋补强壮,止咳止血。主治虚弱头晕,肺虚咳喘,劳伤咯血,吐血,淋浊,白带。

岩白菜原系民族民间用药,上世纪七十年代初从云南民族地区发掘出来。1974年版《云南省药品标准》首先以岩白菜及“埃酥蒙”之名收载。1977年版《中华人民共和国药典》一部既收载了岩白菜,也收载了岩白菜素。岩白菜素的制剂主要用于治疗慢性气管炎。该药除了有抗菌消炎作用外,还有中等强度的止咳作用,对“咳、痰、喘、炎”四症作用明显而副作用轻微,长期服用未见耐药性及毒性,是一种有较大应用价值的药物。

随着制药企业在产地大量收购岩白菜,岩白菜的生存环境遭到严重破坏。从上世纪80年代中后期开始,岩白菜的野生资源蕴藏量开始萎缩,到90年代中期,资源已濒临枯竭。为此云南省农业科学院药用植物研究所在云南永胜县建立了132亩的岩白菜种源鉴定圃,并开始进行人工栽培试验,最终筛选出了优质种源,并摸索出了以岩白菜根茎分根扦插繁殖为主的种苗繁育技术,解决了岩白菜来源枯竭问题。

除了作为药物,岩白菜还可作为花卉、蔬菜进行开发。