本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

在上世纪那个物资匮乏的年代,供销社成为了人们生活中的“宝藏之地”。在供销社内,各种生活用品应有尽有,“搪瓷脸盆、暖水瓶”等见证了人民生活的点点滴滴,承载着那个时代的记忆。

几十年过去,这些物品已经慢慢淡出了我们的视野,今天就让我们用一组照片看看当年供销社售卖的物品,一起回忆那段岁月,见过一半都算你厉害!

在上世纪,家家户户都能看见搪瓷盆的身影,它经常被女生当成嫁妆,印上的“喜”字非常喜庆,此外,搪瓷盆还可以用来洗脸、洗脚、洗手,凭借着保温耐造的特点深受大家喜爱。

在照片中,只见一个搪瓷盆的盆沿为红色,上面装饰有红色花朵和曲线图案,盆内中心绘有一幅图案,包括红色的“囍”字、盛开的粉色花朵、绿叶,还有水中嬉戏的鸳鸯,似乎是结婚用品,背景的蓝黄渐变色彩,洋溢着喜庆的氛围。

供销社犹如一个小型的综合商场,它售卖日常生活用品,从柴米油盐、布匹衣物到锅碗瓢盆、文具玩具等应有尽有。

由于条件的限制,没有电动剃须刀,男人们想要刮胡子只能用手动刮胡刀。

照片展示了一把老式剃须刀和一个金属盒子。剃须刀刀头呈银色,手柄为粉红色,质感复古,旁边的金属盒子呈铜色,盒内有金属结构,用于放置剃须刀刀片等配件。

整体物件颇具年代感,让人联想到过去人们的日常剃须场景,仿佛承载着岁月的记忆,见证了时光的变迁。

在上世纪的中国,大家的生活条件普遍比较低,吃食也只是勉强填饱肚子,交通工具也是以公共交通为主,自行车都是四大件之一,因此能买得起自行车的家庭也算是较为富裕。

在照片中,只见一辆经典的老式自行车,车身主体为黑色,车头装有弧形车把,车前部带有一个黑色的车筐,可用于放置物品,车座为皮质,后方还设有一个供人乘坐的后座架,车轮较大,辐条清晰可见,链条和齿轮等部件显露在外。

供销社的经营模式也具有鲜明的时代特征,由于当时实行计划经济体制,供销社的商品供应和销售都受到严格的计划调控,商品的种类、数量、价格等都由上级部门统一安排,人们购买的数量也要符合规定。

供销社主要通过上级调拨和与本地厂家合作的方式获取商品,对于一些重要的物资,供销社按照计划接收并销售,对于本地生产的一些特色产品,如手工制作的竹编农具、土布等,供销社则会与当地的手工作坊合作进行收购。

照片上是匠人正在制作油纸伞,身上的衣服还有补丁,但是手下的油纸伞却十分平整,看得出来一定很结实耐用。

供销社不仅是物资供应的场所,更是农村的社交中心之一。在农闲时节,村民们常常会到供销社逛逛,交流农事经验、打听外界消息。供销社还会定期举办一些活动,如农业技术讲座、商品促销等,吸引村民前来参与。

照片展现了一处乡村场景。画面中央是一口老式水井,井口呈圆形,由灰色石块砌成,井盖上有一个金属材质的压水装置,水井前方斜靠着一把传统的大扫帚,扫帚由稻草扎成,长长的竹竿手柄上缠绕着布条加固。

后面的土地生长着茂密的翠竹,绿意盎然,旁边还堆放着一些木柴,整体充满了质朴的乡村生活气息,给人一种宁静、自然之感,仿佛能让人感受到乡村生活的简单与纯粹。

对于农村儿童来说,供销社是充满诱惑的地方,那里摆放着各种糖果、玩具和小人书,虽然孩子们可能不能经常购买,但能在供销社里看上几眼小人书,也是一种乐趣,同时,供销社的存在,也为农村妇女提供了一定的就业机会。

照片中展示了一个具有年代感的铁皮盒,整体呈方形,盒盖为圆形,盒身表面有精美的图案,一侧是盛开的红色花朵,色彩鲜艳,花瓣细节清晰,另一侧是传统建筑,是楼阁,背景为蓝天,画面富有层次感。

铁皮盒表面有一些岁月留下的痕迹,显得有些陈旧,边角处有磨损和锈迹,展现出古朴的质感。它静静地放置在白色带有花纹的台面上,散发着浓厚的怀旧气息,仿佛承载着过去的时光记忆。

上世纪六七十年代,随着社会发展,解放鞋因其结实耐穿、价格低廉等特点,从军队流传到民间,成为大众的日常搭配单品,几乎人手一双。即便到如今21世纪,还有很多人觉得解放鞋耐穿且便宜。

照片展示了一双军绿色的帆布鞋。其鞋面为帆布材质,颜色是经典的军绿色,鞋头部分有同色系的橡胶包头,起到保护作用,鞋身设有金属鞋带孔,搭配绿色鞋带。

鞋底为浅棕色橡胶底,纹路清晰,具有较好的耐磨防滑性,整体设计简约大方,深受大众喜爱。

上世纪的电视可谓是非常稀少,不仅需要钱,还需要电视票,大部分的人因此买不起电视机,当有人买电视时,周围人都会去蹭电视看,即便只是新闻联播,人们也十分满足。

照片展示了一台老式电视机,此时屏幕无图像显示。机身右侧设有多个旋钮和按钮,用于调节频道、音量等功能,下方还有散热格栅。

它见证了电视节目从黑白到彩色的转变,承载着人们围坐观看节目的温馨回忆,如今随着科技发展已逐渐被液晶、智能电视等新型电视取代,但它依然是一个时代的象征。

上世纪70、80年代,儿童小三轮自行车盛行,成为孩子们的“童年法拉利”。当时物质条件有限,拥有一辆小三轮自行车是很奢侈的事。

它不仅是孩子们的玩具,还承载着社交和娱乐功能,孩子们会成群结队地一起玩耍。从功能上看,它从最初单纯的骑乘,逐渐向促进儿童智力开发等多功能演变。

图中是一辆蓝色的老式儿童三轮车,车身主体为蓝色,车把上套有棕色的橡胶套,蓝色的车座,表面有一些磨损痕迹,前轮较大,两侧配有两个较小的后轮,起到稳定支撑作用,前轮处设有红色的脚踏板,供孩子蹬踩驱动。

整体设计简洁,结构紧凑,具有浓厚的年代感,作为小孩最喜欢的玩具之一,承载着许多人的童年回忆,背景的棕色布帘和放置的台面,更增添了怀旧氛围。

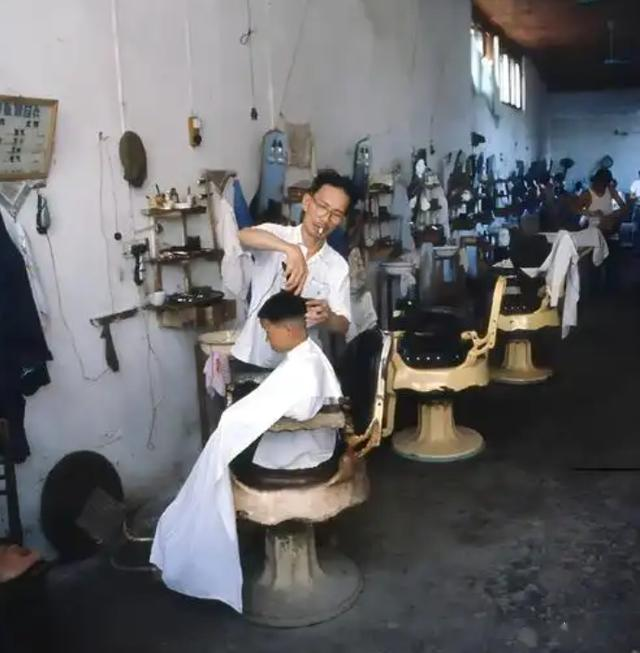

虽然上世纪的生活条件虽然一般,但人们仍然十分热爱生活,对衣食住行也比较讲究,男性更是每个月都要剪头发,由于当时没有理发店,大都是理发师拿着工具大街小巷帮人剪头发,淳朴中有着浓浓的生活气息。

图中展示了两件老式理发工具,纸盒上方是一把金属制的手动推子,带有弹簧结构,刀刃和梳齿清晰可见,用于推剪头发。下方是一把黑色的剃刀,刀片锋利,刀柄可以折叠,方便收纳和携带。

这些理发工具曾是过去理发店和家庭常用的物件,见证了当时的理发方式,如今已逐渐被现代化的理发设备所取代,承载着人们对往昔岁月的回忆。

随着教育兴国的政策提出,我国意识到只有多培养人才,国家才能强大,因此愈发重视教育,而学校也不仅仅是重视学生的成绩,而是要求德智体美劳全面发展,重视美育的表现便是安排美术课、音乐课等。

照片展示了当年孩子们使用的蜡笔,其包装以红色和蓝色为主,颜色协调,封面是两个游泳和玩球的小孩,表现出人们对锻炼活动的重视。

蜡笔的颜色有十二种,也许种类不算多,但已经足够小孩在美术课上,自由自在的画自己的喜欢的画。

如今,虽然供销社已不复存在,但它在历史上所承载的记忆和发挥的作用,依然值得我们回味和研究。它不仅是经济发展的见证者,更是社会变迁的参与者,在四十多年前的中国大地上,留下了浓墨重彩的一笔。