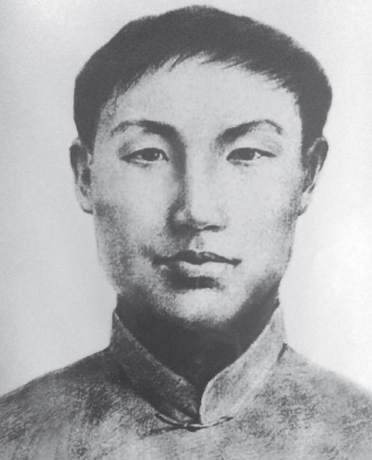

在上一篇文章中,我们知道了黄开湘用斧子救了军事家方志敏一命,他的果敢行为得到中央苏区几位领导的赏识和器重。

朱老总将心爱的德制左轮手枪送给他,周总理则把自己的手表送给黄开湘,周总理幽默地说:“我这块老怀表就送给‘斧头将军’做装备了!”

后来,黄开湘接到军委发来的命令,让他接替谭政,担任红1军团1师政委,这个消息让早就想上前线的黄开湘喜出望外,他终于可以上前线为老百姓和国家战斗了!

然而没想到的是,这位将军的死因成谜,甚至出现黄开湘将军是在红军医院自尽的传言,这中间究竟发生了什么事情呢?要说明白这件事,我们需要把时间的指针拨到红军长征时期。

1934年10月,中央红军被迫进行战略转移,开始了二万五千里长征。毛主席、周总理任黄开湘担任红一军团第二师红四团团长,和他搭档的是杨成武。

杨成武则担任红四团政治委员,命红四团作为红军长征的开路先锋团,而黄开湘则肩负起“开路先锋”这一重任。

在这次合作之前,杨成武和黄开湘并不熟悉彼此,经过几天的相处后,杨成武才知道黄开湘是江西弋阳县人,是赣东北红十军锻炼出来的优秀干部。

聊天期间,杨成武还知道了黄开湘是主动要求上前线的。由于黄开湘比杨成武大,职业也比他高,所以杨成武对黄开湘非常尊敬。

1935年1月,刚上任不久的黄开湘和杨成武担负了遵义会议的保卫任务。正当红四团奉命从前线阵地撤下来的时候,突然又接到一个新的命令:“朱总司令还没有回来,要掩护朱总司令后撤!”

身为军人,服从命令是他们义不容辞的责任,所以接到命令后,黄开湘和杨成武立刻带着80多名战士冲上山坡堵住敌人,掩护朱总司令后撤。

在这次战斗中,黄开湘充分发挥了自己的指挥才能,他的果敢和机智让他拿下战功。

在黄开湘的正确指挥下,朱老总顺利完成后撤这一动作,而不久前的李德则因错误指挥 ,导致中央苏区第五次反“围剿”斗争形势越来越严重,再加上后来李德无视军中纪律,不能把红军战士的疾苦放在眼里等行为,这才让黄开湘对他意见满满,不过,造成这样的局面也都是他李德咎由自取了。

1935年5月26日,中革军委发出了一个关系到中共中央,中央红军生死存亡的密电命令——夺取泸定桥。

接到紧急命令后,黄开湘和杨成武率领红四团,昼夜飞奔240里,抵达泸定桥,占领西桥头。

随后组织了22名勇士,在敌人的炮火下,爬过13根烧红的铁链,与东岸红军配合取得了泸定桥战斗的胜利。

当天夜晚12点,刘伯承,聂荣臻顾不上休息,在黄开湘和杨成武的陪同下,来到泸定桥。刘伯承站在桥中间感慨道:“我们为泸定桥花了多少人马,费了多少心血,现在我们终于胜利了!”

一旁的聂荣臻也激动地说:“是啊,我们胜利了,这胜利是多么不容易啊!”

第四天,中革军委通报全军,表扬了红四团。红军到了川北,他们面临着粮食匮乏的问题,为了能让大家吃饱饭,农民出身的黄开湘带着政委杨成武和几位战士一起为大家挖野菜吃,仅有的粮食则全都留给了伤病员。

眼下的休息只是暂时的,他们距离最终的胜利还有一段距离。

8月盛夏的一个清晨,正在开干部会的红四团接到毛主席亲自打来的电话,他在电话里说:“党中央,中革军委决定红四团为先锋团,你们要在茫茫的草地上为全军走出条北上的线路来。”

面对这个艰巨任务,黄开湘没有退缩,反而兴致高昂地对全军说:“就是因为毛主席重视我们团,所以才把过草地的任务交给我们,我们要坚决完成任务!”

黄开湘,杨成武率领红四团在草地摸索前进,英勇奋战了六天,为全军打开了一条北上的胜利通道。在这短短的六天里,红四团献出了200多位年轻战士的生命。

然而,就在中央红军胜利抵达陕北后,黄开湘终于因积劳成疾,高烧不退,静静地躺在了甘泉罗汉川洛河畔。

当年,黄开湘的母亲郑梅莲是不同意黄开湘参加革命的,因为他的四个兄弟都因参加红军牺牲在了前线,再加上黄开湘的女儿黄菊花只有7岁,他这一去,很可能意味着孩子要失去爸爸,但是在国难面前,黄开湘还是选择舍弃小家。

“妈妈,儿子要走了,不能再孝敬您了。儿子不在家,您要好好保重身体,等革命胜利,我一定会回来的!”

可惜,黄开湘没能兑现对母亲的承诺,这份母子之间的誓言也随着山涧的微风,消散在甘泉罗汉川洛河畔。

作为黄开湘的搭档,杨成武没有见到黄开湘的最后一面。当他冒着风雪赶到医院时,只接到遗体已下葬的通知,唯一庆幸的是,医院把黄开湘的两件遗物留给杨成武,一支朱老总赠送的手枪,一块周总理赠送的怀表。

医院的人告诉杨成武:“黄开湘连日高烧40度,昏迷中,抓响了压在枕头下面的手枪,击中了自己的头部……”

杨成武对此番说辞是抱着怀疑的态度,红军长征已经结束,最艰难的日子已经过去,黄开湘是不会在这个时候选择结束自己的生命的,更何况他始终记着对母亲许下的承诺,要活着回家,这次事故完全是发高烧神志昏迷时的意外。

后来,杨成武把黄开湘留下的手枪留给红四团,他对着全团指战员说:“这是王(黄)开湘团长的遗物,里面凝聚着红四团的光荣历史,大家一定不能忘记他!”

红军时期环境艰苦,也就没有给黄开湘立碑,再加上江西好多战士都带着口音,老是把“黄”说成“王”,导致他好多战友和同事也把他叫成“王开湘”。

当年留存下来的电报、当事人的回忆录上都写成了“王开湘”,至于那个黄开湘,也随着时代的变迁暂时消散在历史长河中。

新中国成立后,国家开始落实烈士家属的相关事宜。面对党中央、毛主席派来的慰问团黄开湘的家人与无数老区的群众一样,无不欢欣鼓舞。

可由于战争年代消息闭塞,黄家的亲属和众乡亲谁也不知黄开湘随红10军奔赴中央苏区后的情况,他们更不知道黄开湘究竟还在不在人世。

由于没能确定黄开湘的身份,导致黄家五位红军烈士(黄开湘的四个亲兄弟都因参加红军牺牲在前线)留下的唯一后代,没有享受到烈士家属的政治荣誉和生活上的照顾。

黄开湘的英雄事迹就这样消失了吗?1985年一位名叫黄泽生的人无意间阅览了《杨成武回忆录》这本书,他在书中发现杨成武曾多次提到他的好搭档“王开湘”。

黄泽生是弋阳县委秘书,他对黄开湘先辈的事迹还是有所了解的,他根据书中介绍的“王开湘”有关情况断定书中的“王开湘”就是他的同宗先辈黄开湘。

为了落实到位,黄泽生把这件事情上报给弋阳县委书记,为了确定黄开湘的身份,他们来到北京对杨成武上将进行了一次采访。

一番聊天后,终于确定了黄开湘的烈士身份,离别前,杨成武一再交代弋阳党史办的同志:“你们回去要好好宣传黄开湘,他是人民的大功臣!”

从1935年逝世,到1985年确定烈士身份,时间的轮轴已经转动了50年,多亏有了杨成武上将的回忆录,黄开湘的英雄伟绩才得以保留。

虽然黄开湘的伟绩已经被世人皆知,但是他的遗骸却没有找到。

时间已经过去几十年,想要找到英烈的遗骸确实不容易,对于此事,黄开湘烈士的外孙邵爱福说:“遗憾还得继续,我们的找寻还得继续……我们会一直寻找下去的,寻找那一种为国家为民族牺牲的精神!”

在这里,我们也祝愿黄开湘烈士的后代们可以早日如愿。