民间有句俗语:“牙好,胃口就好,身体倍儿棒,吃嘛嘛香。”看似简单的道理,实则蕴含着深刻的健康关联。牙齿作为消化系统的“第一道关卡”,不仅承担着咀嚼食物的功能,其健康状况更是全身健康的“晴雨表”。随着医学研究的深入,越来越多证据表明,牙齿的存留数量与寿命长短之间存在着微妙的联系。尤其对步入花甲之年的老年人来说,牙齿的“存库量”不仅关乎生活质量,还可能成为影响长寿的潜在因素。

一、牙齿健康:寿命的“隐形守护者”

尽管牙齿数量并不能直接决定一个人的寿命长度,但它是反映身体健康状态的一面“镜子”。世界卫生组织(WHO)将牙病列为继心血管疾病和癌症之后的第三大非传染性疾病,口腔健康与全身健康的关联远比我们想象中密切。

1. 咀嚼功能的“隐形杠杆”

牙齿是消化食物的重要器官。当牙齿缺失或损坏时,咀嚼效率会显著下降。未充分咀嚼的食物进入胃肠道,不仅会加重胃肠负担,还会影响营养吸收。长期如此,可能导致营养不良,进而削弱免疫系统,增加患病风险。研究表明,咀嚼功能差的老年人,其蛋白质、维生素等营养素的摄入量明显低于牙齿健康的同龄人。

2. 口腔细菌的“全身漫游”

口腔是人体细菌种类最多的部位之一,多达700余种。当牙齿出现龋齿、牙周炎等问题时,细菌会通过牙周出血进入血液循环,引发全身炎症反应。美国心脏病学会期刊研究显示,牙周炎患者患心血管疾病的风险增加约30%。此外,口腔细菌还与糖尿病、阿尔茨海默症等多种慢性疾病存在关联。

3. 心理健康的“无声杀手”

牙齿缺失不仅影响咀嚼功能,还会对个人的心理状态造成冲击。缺牙可能导致面容改变,影响笑容的自信度,进而引发社交障碍。四川大学华西口腔医学院的研究发现,牙齿健康状况较差的老年人,其抑郁和焦虑评分显著高于牙齿健康的同龄人。

二、六十岁人群:牙齿健康的“达标线”是多少?

对于六十岁的人群,牙齿健康的标准并非绝对,但医学界普遍认可一个关键数字:保留20颗以上功能牙。这一标准并非凭空而来,而是基于大量临床研究和流行病学调查得出的科学结论。

1. 世界卫生组织的“8020”目标

世界卫生组织提出“8020”计划,即80岁时应至少保有20颗功能牙。这一目标的设定,旨在提高老年人口腔健康水平,保障基本咀嚼功能。虽然目标年龄是80岁,但对六十岁人群同样具有指导意义。国家卫生计生委2017年的调查显示,我国65-74岁老年人平均存留牙数为22.5颗,但全口无牙的比例仍高达4.5%。

2. 牙齿数量与长寿的“正相关”

《中华口腔医学杂志》发表的一项长达20年的追踪研究表明,拥有健康牙齿的老年人平均寿命比牙齿状况差的同龄人高出约7.3岁。上海交通大学医学院附属瑞金医院的研究进一步发现,90岁以上高龄老人中,保留20颗以上自然牙的老人,其日常生活自理能力和认知功能评分均明显高于牙齿缺失严重的同龄人。

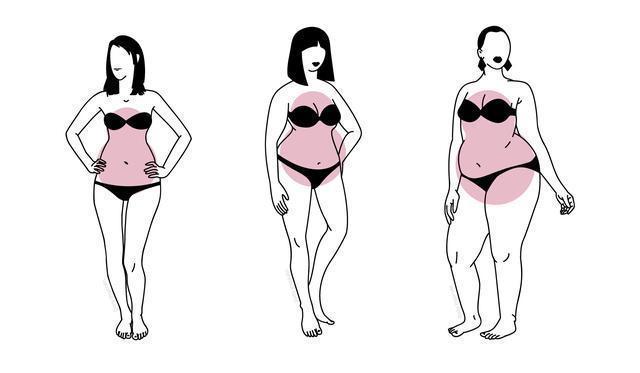

3. 个体差异的“弹性空间”

需要强调的是,20颗功能牙是一个普遍适用的健康标准,但并非“一刀切”。对于一些特别注重口腔健康的人群,六十岁时可能仍保留着全部自然牙齿;而对于忽视口腔护理的人,掉牙情况可能更为严重。牙齿的存留数量受到遗传、生活习惯、口腔护理方式等多种因素的影响。

三、守护牙齿健康:从日常细节做起

牙齿健康并非一蹴而就,需要长期的科学护理。以下是一些实用的护牙建议,帮助六十岁人群守住牙齿健康的“达标线”。

1. 口腔卫生:筑牢“第一道防线”

正确刷牙:每天至少早晚刷牙两次,使用含氟牙膏,采用“巴氏刷牙法”,确保每颗牙齿的唇面、舌面和颌面都能得到清洁。辅助清洁:使用牙线和漱口水,清洁牙齿间隙,减少牙菌斑和牙结石的形成。定期洗牙:每年洗牙1-2次,清除牙龈下的牙结石和菌斑,预防牙周病。2. 饮食习惯:为牙齿“加油”

均衡营养:多吃富含钙、磷、氟的食物,如牛奶、豆腐、芝麻等,增强牙齿坚硬度。少吃“伤牙”食物:减少糖分高的零食和碳酸饮料的摄入,避免牙齿酸蚀和龋齿。正确咀嚼:交替使用两侧牙齿咀嚼,避免单侧过度磨损。

3. 定期检查:早发现,早干预

口腔检查:每年至少进行一次口腔健康检查,及时发现龋齿、牙周炎等问题。及时修复:对于缺失的牙齿,尽早进行修复,如镶牙或种植牙,避免邻牙移位和咬合紊乱。4. 戒除不良习惯

戒烟限酒:吸烟和过量饮酒不仅危害全身健康,还会加剧牙周病的发展。避免硬物损伤:不要用牙齿咬硬物,如开瓶盖、咬坚果壳等,防止牙齿折裂。