文|知微

编辑|先锋谷

商界大佬的故事总是自带流量。

尤其是王健林和李嘉诚,最近都有“大动作”。

王健林经历惊心动魄的“断臂求生”,挥泪甩卖资产。

而李嘉诚老谋深算,将港口卖给美国财团,引得官媒接连批评。

同样是“卖卖卖”,王健林和李嘉诚谁才是真正的赢家?

01 壮士断腕

01 壮士断腕2017年,对于王健林和他的万达帝国来说,可谓惊心动魄。

那个时候,万达在国内商业地产领域风头无两。

一个个万达广场拔地而起,几乎成为城市繁华的标志。

王健林也因此多次登上首富宝座,意气风发。

可繁荣的背后却隐藏着巨大的危机。

万达急速扩张的步伐,依赖的是巨额的债务融资。

资金链条绷紧,稍有不慎就可能彻底断裂。

凭借杠杆扩张策略,王健林缔造出庞大商业帝国。

但也积累出巨额债务,负债率一度飙升至70%以上 。

同一年,股债市场对万达发起双重冲击。

万达债券价格暴跌,股票市场也大幅下挫。

危机来得猝不及防。

融资渠道收紧,债务压力巨大,对企业来说或许就是灭顶之灾。

但王健林从来都不是轻易认输的人。

他迅速调整战略,开启“卖卖卖”模式。

他把13个文旅项目91%的股权以及76家酒店打包出售分别卖出去。

原价1300亿的资产,他以“骨折价”800亿贱卖。

巨额现金流就像沙漠行者濒临绝境时的及时雨。

缓解万达440多亿元的债务压力,把万达从生死边缘拉回来。

对此,有人佩服王健林的果断,也有人质疑他走投无路。

但其中内幕从来都不像表面那样简单。

这场“世纪大甩卖”的关键在于“卖什么”和“留什么”。

而王健林非常清醒。

他卖掉的主要是负债率较高的文旅项目和酒店。

而那些位于一、二线城市核心地段的万达广场,则牢牢握在手中。

因为优质资产能产生稳定的现金流,更是万达未来东山再起的关键筹码。

“去杠杆”成为王健林当时最重要的任务。

他要给万达“瘦身”,降低负债率,让企业恢复健康运转。

王健林的策略很明确,轻资产运营,专注于核心业务。

和在危机中慌乱失措的企业相比,他显得异常冷静。

因为他知道,关键时刻,只有活下去才是最重要的,才有机会重新崛起。

只可惜,祸不单行。

2021年起,万达商管多次冲击港股IPO均以失败告终。

上市受阻,使得万达无法通过资本市场募集资金。

同时因未达成业绩目标,触发对赌协议,需向投资者支付约300亿元股权回购款。

这无疑是雪上加霜,令万达的资金困境愈发严峻。

2024年,万达更是深陷泥沼,股权频繁被冻结。

境内外债务兑付压力如山,资产转型也举步维艰,

万达的危机全面爆发,并且持续发酵。

于是,“王健林卖万达”的消息接连爆出。

迄今为止,他已经卖出5座万达广场。

对于万达的困境,王健林没有选择逃避。

尽管被人调侃、嘲讽,但他从来没有改变自己的原则。

六年内还清6000亿债务。

没让一个项目烂尾,没让百姓为万达买单。

“宁可战死,绝不投降”的担当,让人动容。

02 早有预示

02 早有预示王健林是如何走向成功的?

答案或许并不复杂,用他自己的话说就是“天道酬勤”。

地产大佬冯仑更是评价王健林是“中国最勤奋的企业家”。

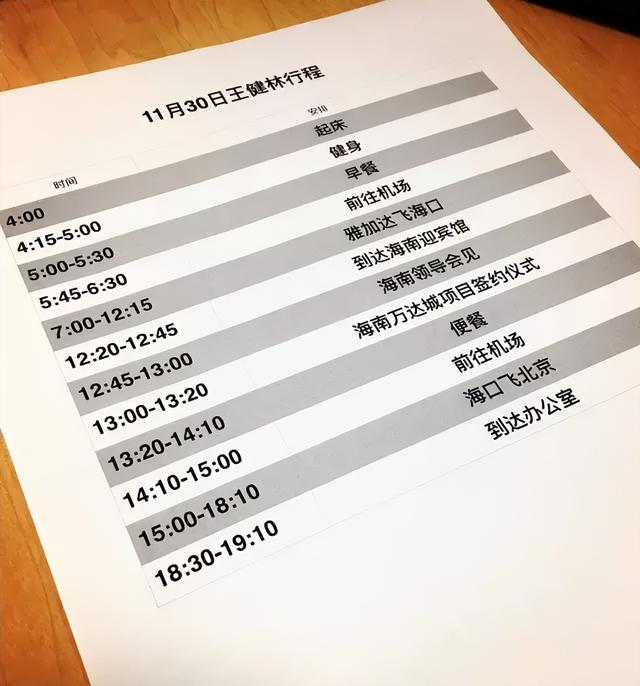

网上广为流传的“王健林一天行程表”,足以证明他有多拼。

凌晨四点天还没亮,他就已经起床开始锻炼。

一天之内飞跨两个国家,辗转三个城市。

行程安排得满满当当,几乎没有一丝空闲。

近乎苛刻的时间管理,让他比别人有更多的时间精力投入工作。

可想要成功,光靠勤奋远远不够。

王健林最初的冲个,是靠着“旧城改造”项目。

众人避之不及,王健林却大胆创新,

成功收获人生第一桶金,开启万达征程。

此后,万达便依赖高杠杆融资模式迅速扩张。

虽然快速带来成功,但也在无形中埋下祸端。

从早期拿地开发到后续全国布局,资金需求庞大。

王健林依靠债务融资手段支撑扩张,使得企业资产负债率持续攀升。

在市场环境良好、现金流稳定时,高杠杆可助力规模快速膨胀。

但一旦市场波动,就会迅速陷入危机中。

如2017年金融监管趋严,万达便因债务负担过重,陷入债务危机。

相比之下,李嘉诚无疑是幸运的。

他的发家史,才是真正的传奇。

为了躲避战乱,他14岁就跟着家人辗转来到香港。

举目无亲,生活窘迫。

为了生存,他只能放弃读书。

做过茶楼的跑堂,也当过钟表店的学徒,就为赚钱补贴家用。

1950年,22的李嘉诚用多年积攒的7000美元,创办长江塑胶厂。

察觉到当时欧美市场对塑胶花的需求,迅速打开销路,赚到人生的第一桶金。

在当时,李嘉诚完全能靠着“塑胶花大王”过上安稳的日子。

但李嘉诚并没有就此止步,因为他有着更大的雄心壮志。

1958年,李嘉诚向房地产行业进军,成立长江实业有限公司。

先从小型的住宅项目入手,积累经验,逐步扩大规模。

他很有商业头脑,创业进程也很稳定,但更重要的是机遇。

1967年,香港爆发大规模的社会动荡。

许多人对未来感到恐慌,纷纷抛售房产,导致地价暴跌。

他却认为是千载难逢的机遇,于是果断抄底,大举购入土地。

70年代香港经济进入快速发展期,他也迎来事业黄金时代。

能被称作“华人巴菲特”,李嘉诚的战略眼光无人能敌。

“不赚最后一个铜板”的理念,让人敬佩,也让人羡慕。

他总是能提前预判市场趋势。

比如2013 年中国楼市狂热时期,他抛售内地资产,累计套现逾2000亿元。

之后将资金转向英国,却在2020年英国能源危机来临之前套现离场。

相比李嘉诚的谋略,王健林更稳定。

“一个亿的小目标”,成为网络热梗。

但他的原话是“从1亿迈向10亿”。

只可惜网友总是喜欢断章取义。

所以对王健林和李嘉诚也误会多年。

03 在商言商

03 在商言商3月初,李嘉诚旗下公司宣布出售港口。

在全国乃至全球范围内,引起热议。

官媒更是接二连三对李嘉诚“点评”。

将港口经营权出售给美国,无疑会对中国的港口业务造成威胁。

因此,《大公报》曾质疑李嘉诚“助纣为虐”,不考虑国家利益。

难道要为190亿美元,将中国港口业务置于危险处境?

随后《大公报》更是强调伟大的企业家应该爱国,不能只想着赚钱。

甚至直接发文《停止交割,切勿因小失大》,将态度摆在明面上。

迄今为止,李嘉诚都没有做出回应。

后续交易能否成交,则被持续关注中。

其实早在2013年时,李嘉诚就备受争议。

当时内地房地产市场正处于关键发展阶段。

可李嘉诚却套现2000亿后果断离场。

有评价说他“只追求自身利益最大化”。

如今,在全球地缘政治敏感时期。

出售港口核心资产,再度将他推到舆论风口浪尖。

“在商言商”“忘本逐利”“商人无祖国”。

李嘉诚的辉煌人生,似乎要因此而晚节不保。

不可否认的是,王健林和李嘉诚都是华人商界的翘楚。

有趣的是,他们的人生轨迹既有交集,又有明显的差异。

他们的共同点显而易见,两人都是白手起家,靠着房地产成为首富。

也都热衷于收购,通过并购整合,快速壮大自身实力。

可他们的经营理念和行事风格却大相径庭。

王健林的风格是高举高打,喜欢快速扩张,经历“断臂求生”。

他也知道手上的资产可以卖,但是绝对不能“卖完就躺着数钱”。

用网上的话来说就是“王健林什么都卖了,就是没卖国”。

王健林的“断臂求生”是为了企业生存,是为了带领万达走出困境。

可李嘉诚出售港口却不同,被很多人解读为纯粹的商业行为,是为了个人利益最大化。

出售能回笼巨额资金,但却可能被用来地缘政治博弈,给中国经济造成损失。

2025年万达的A股上市计划虽然暂时搁浅,但王健林并没有放弃。

他迅速调整战略,把目光投向港股市场,准备卷土重来。

目标明确、态度明确,王健林从来不会放弃企业,也不会背叛国家。

相比之下,李嘉诚的行为难免让人非议,更让人失望。

王健林在危机中为企业存续、社会责任奋力一搏。

李嘉诚则多从自身商业利益出发,在关键时刻的决策,对国家和社会产生负面影响。

同为首富,格局与担当的差异,让他们走上截然不同的道路。

两种截然不同的选择,也证明王健林和李嘉诚并非同一种人。

结语

结语同样是首富,王健林和李嘉诚却截然相反。

一个是为了活下去,壮士断腕浴火重生。

一个是选择套现离场,留下身后一片争议。

王健林的经历证明,就算他被打倒在地,也要咬紧牙关爬起来再战。

而李嘉诚更像精明的商人,永远在追逐利益最大化,其他的似乎都不考虑。