红军长征时,因一封紧急秘密电报,军中威望甚高的陈昌浩与毛主席之间产生了隔阂。

这封秘密电报的真实情况,多年来始终存在多种说法,未能达成一致。

多年后,陈昌浩长期心情抑郁。直至逝世,部分往事才慢慢被揭露,李先念在此期间维护了他的名誉。

秘密电报涉及哪些领域?陈昌浩的人生将如何发展?这些问题引人关注。

陈昌浩一生两赴苏联,两次行程心境迥异。

他上世纪20年代首次前往苏联。

革命工作正热烈进行,他接党组织任务,赴苏联深造,以汲取更多革命经验。

苏联首将社会主义理想变为现实,于这个红色文化浓厚的国家,陈昌浩结识了众多志趣相投的朋友。

他们相互借鉴,携手前行,时刻待命响应组织召唤,归国后继续为中国革命事业添砖加瓦。

陈昌浩彼时年少,志向远大,对未来亦充满希望。

他坚信人生充满潜力,立志在中国革命史上镌刻自己的名字,留下璀璨光辉。

第二次赴苏联,他变为郁郁寡欢之人,常显失魂落魄之态,仿佛周身精气神尽失。

前后两次对比鲜明,源于他所处环境的变化及其内心感受的根本不同。

经历连串人生重击后,他视前往苏联为逃避现实之径,亦是暂且摆脱噩梦缠绕的一种方法。

陈昌浩自苏联首次归国至红军长征前夕,其人生历程平稳,未遭遇显著变故。

作为红四方面军有影响力的指挥者,他凭真才实学赢得军中战友尊重,稳固了自己的地位。

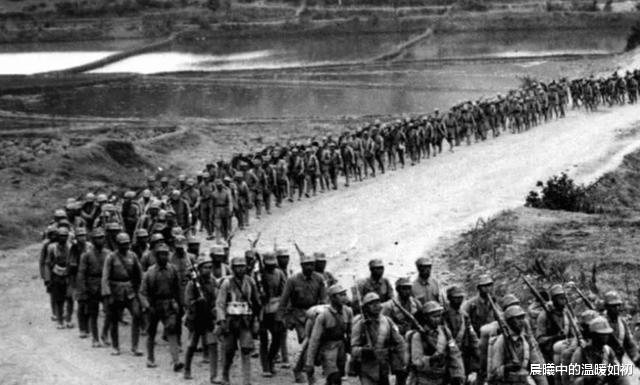

红军第五次反围剿失败后,中央红军被迫长征,彼时红四方面军与中央红军尚未会合,处于分散状态。

1935年,两军在四川茂县实现会师。

此时,中央红军与红四方面军在兵力上存在较大差距。

红四方面军拥有稳固根据地,同时进行游击战与生产建设,军队规模持续扩大,至1935年,人数已达约8万。

相比之下,中央红军自苏区长途跋涉,历经自然环境挑战及国民党反动派的围追堵截,人数持续减少,最终竟不足1万人。

从规模上,红四方面军占优势。但从政治地位论,中央红军直属中央,党中央拥有较大话语权。

此现象导致的分裂,进而引发了后续双方的矛盾冲突。

中央领导以毛主席为代表,早已规划好红军长征路线,拟由四川北上,最终抵达陕西地区。

鉴于国民党反动派在南方布防紧密,毛主席认为红军北上压力较小,更易立足,之后再与反动派较量。

然而,红四方面军的总指挥对此观点持不同意见,无法表示赞同。

排除个人情感影响,他判断红军南行相较于北进更为合适。

他想法激进,未准确认识敌我实力对比,因此显得过于理想化,不切实际。

此外,个人情绪这一要素,仍需考虑在内,无法完全忽视。

这位总指挥依仗数万兵力,轻视仅数千人的中央红军,且不愿采纳毛主席的合理建议。

无论有理无据,他皆欲与毛主席争辩,即便毫无缘由,亦坚持此举。

为获取更多支持,总指挥需确保完全掌控红四方面军。

他虽掌控大权,但要挑战中央红军,仍需争取更多支持。

他秘密致电负责政治的陈昌浩,意在让其出面,继续与中央红军进行协商。

问题源于那封秘密电报,老同志回忆称,在陈昌浩未收电报前,叶剑英元帅已截获并转交毛主席审阅。

作为党中央领导人,毛主席对于红四方面军的小算盘行为,心里自然感到不痛快。这种行为与党的团结统一原则相悖,不利于革命大局的发展。

有学者认为,此事导致陈昌浩与毛主席间产生嫌隙,为陈昌浩后续人生的不幸遭遇预先铺设了悲剧的线索。

针对该核心事件,后世主要形成了两大争议。

部分人持疑,认为秘密电报的真实性尚未明确,无法直接断定其确凿无误。

徐向前元帅在红四方面军主掌军事指挥时表示,他未曾亲眼目睹该封电报。

叶剑英元帅作为电报截获者,后来对此事鲜少言谈,每逢有人提及,他总是淡然应对,不愿深入讨论。

在陈昌浩的回忆录及相关回忆文章中,读者能隐约捕捉到关于秘密电报的隐晦提及。

信息传递不足,使后人对当年真相充满猜测。另一争议焦点在于,陈昌浩是否确实收到了那封电报。

电报显示,红四方面军总指挥意在争取其力量与支持,未直接分派任务,因此其态度至关重要。

总而言之,秘密电报一事至今仍未有定论,各界意见不一,众说纷纭。

此事对陈昌浩有所打击,但尚未严重到迫使他再次离国远赴苏联。

真正令他丧失信心的,是西路军后续对马家军的西征战役。

西路军西征在红军历史上极为惨烈,其过程充满了艰难与牺牲。

红军战士历经无数艰难,奔赴西北战场。与马家军交战时遭遇重创,西路军最终幸存者仅剩400余人。

牺牲的战士们均为陈昌浩昔日的亲密战友,他们曾日夜相伴,共同战斗。

他们或共推沙盘,或同饮佳酿,或畅谈古今,或共赏星空。

战役爆发,致两人生死相隔。陈昌浩虽生,内心却饱受煎熬。

他持续将西路军西征失利归责于己,同时,外界的舆论也给他带来了沉重压力。

递增的负面情绪令他濒临崩溃,他只能选择前往苏联,此行非为志得意满,实为逃避现实,寻求自我疗愈。

此后,陈昌浩不断逼迫自己回忆西路军西征细节,如同自我凌迟,细致审视每一个片段,确保记忆准确无误。

直至1949年回国投身工作,直至1967年逝世,他始终严格要求自己,未曾懈怠。

1978年,一位档案研究员整理红军长征资料时,幸得诸多西路军历史文献及第一手史料,时间终将揭晓一切。

他觉事态严重,立刻上报中央,李先念对此高度重视。

李先念在深入研究真实历史资料后,得出了西路军西征失败的主要原因。

敌我兵力差距大,西北环境严酷,马家军迫害西路军,这些客观因素均不容忽视。

陈昌浩昔日所承受的骂名与背负的责任,本非其应担之责。

在李先念的努力下,陈昌浩的声誉得以恢复。他积极行动,确保了陈昌浩的名声得到公正对待,恢复了其应有的地位。

陈年往事已成历史,相关人士亦已逝世,遗憾最终只能遗留心中。

陈昌浩与西路军,为《甘肃社会科学》1998年第6期CSSCI论文,题为“西路军人物论之二”,页码48-51,共4页。

红四方面军总政委陈昌浩的传奇人生被《同舟共进》2009年第7期刊载,详细叙述于其42至46页,全篇共5页,深入探讨了其生平起伏。

这样的标题完全是对伟人的污蔑。你写文章,不能用这样的一种卑劣手段获得眼球。