声明:本文依据权威资料并融入个人观点编写,文末详细标注了文献来源及提供截图,敬请查阅。

文章免费阅读,含广告解锁功能。阅读时遇广告,几秒后点击页面右上角关闭按钮,即可继续流畅阅读。

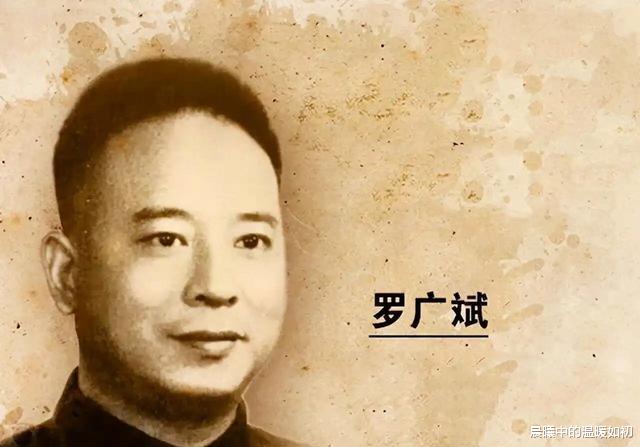

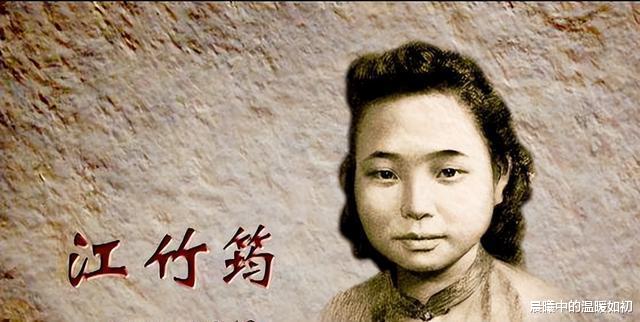

1948年,罗广斌被捕并关押于重庆渣滓洞,同时,江竹筠、小萝卜头等人也被囚禁于此。

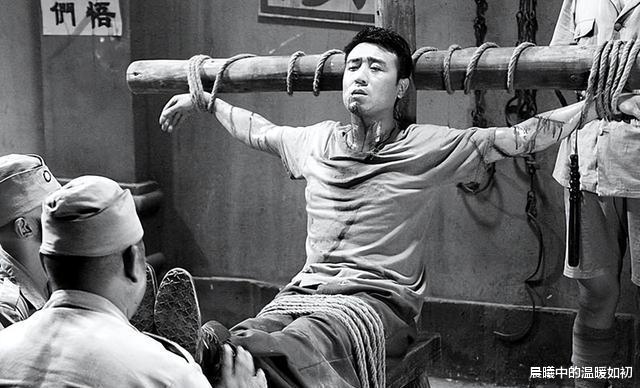

国民党特务为获情报,对江姐等人施以酷刑,导致多位同志牺牲,但罗广斌却幸免于难。

罗广斌未受任何酷刑,连锁链都未加身,这一待遇反令其他同志怀疑他是否已叛变投敌。

我向他投去充满鄙夷的目光,表达我对他的不屑与轻视,让他明确感受到我的态度。

罗广斌受“以礼相待”,实则因一人之故。若非此人存在,罗广斌恐早已遭受特务严刑拷打。

多年后,罗广斌以小说形式揭露了狱中往事,使江姐、小萝卜头等人的事迹广为人知。

【叛变投敌还是另有隐情?】

1948年3月,24岁的罗广斌入党后,即遵组织指令,率队在重庆区域执行地下任务。

罗广斌虽刚入党,却非新手。他曾在重庆“反内战”学生运动中表现突出,被推为西南学院学生联合主席,领导学生积极投身反内战活动。

因此,他已成长为经验丰富的青年党员。

运动加剧,罗广斌不出意外地引起国民党特务注意,成为他们的监视目标。

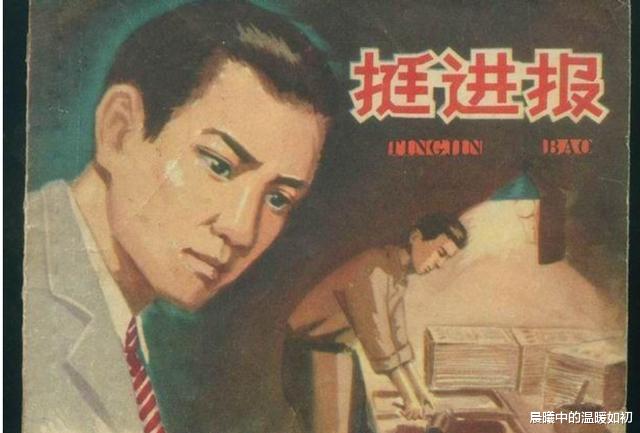

为保护其安全,组织令罗广斌即转移,转至盘溪中学任教,以教师身份为掩护,秘密印刷并宣发地下刊物《反攻》。

入党后,罗广斌凭多年地下工作经验获组织重任,他不负众望,在重庆屡次完成任务。但地下工作最大的隐患,是叛徒的出卖。

中共重庆市副书记冉益智被国民党特务捕获,经严刑拷打,他当日即决定叛变投敌。

当天下午,特务抓捕了罗广斌等数十名同志,几乎将当地的地下党工作者全部捕获。

罗广斌被捕仓促,未及转移资料,致使众多重要信息落入国民党之手,给重庆组织带来难以估量的严重损失。

罗广斌与同志们遭捕后,随即被囚禁于渣滓洞。

特务们轮番施刑,企图获取更多情报,然而用尽酷刑,仍无一同志屈服。

对于罗广斌,特务们态度迥异,未施加任何酷刑,甚至连基础镣铐都未使用。

允许他在特定范围内自由活动,且特务们对待他时,态度明显温和,语气更为礼貌。

特务意图孤立罗广斌,使其他同志疑其叛变,因他们深知共产党员最珍视同志间的信任。

见状,其他同志纷纷猜疑罗广斌如冉益智般叛变,向他投以鄙夷目光,指责其背叛革命。

罗广斌对同志们的怀疑感到不适,他深知特务未对他用刑,完全出于对其兄长的畏惧,这让他心情沉重。

【受尽折磨愿以死明志!】

罗广斌之兄罗广文,乃国民党中将,统率15万大军,特务因忌惮其势力,故未敢对罗广斌施加酷刑。

特务们明白,罗广文虽声称与弟划清界限,但作为亲兄弟,他内心仍想保护罗广斌,因此特务们不敢轻举妄动。

这日,特务携纸笔入罗广斌牢房,对其他同志道:我们不逼你投诚,只愿你书脱离共产党之语,便可升官发财,享无尽荣华富贵。

罗广斌闻言怒不可遏,猛踹特务一脚,随后怒目而视:“我宁死不离党组织!”

特务未动怒,缓缓起身拍去尘土,平静言道:“无须急躁,你可考虑数日,我们再访。”

望着特务的背影,罗广斌意识到自己被置于两难境地。特务不用刑却让他失信于同志,面对战友轻视的目光,罗广斌内心五味杂陈。

数日后,特务复至,结果依旧。这令特务们对罗广斌的处置头疼万分,既无法处决,又难以审问。

最终,罗广斌被特务转交给了他们的直接上级徐远举。

徐远举是国民党内著名的特务头子,兼任保密局西南区区长,以手段残忍闻名,众多同志惨遭其毒手,牺牲人数难以计数。

徐远举接手事宜后,即刻约见罗广文,了解其对当前情况的态度及意见。

罗广文闻言,展现大义灭亲之姿:我弟乃共产党,尔等依法审问即可,我绝不干预。

徐远举闻言立刻露出笑容,心中暗想:这是你自己说的!若日后有变,休要再来找我麻烦。

罗广文表态后,徐远举即刻命令特务给罗广斌加上重锁链,消除了特务们的顾虑,随即开始对罗广斌实施刑讯。

此时,狱中的同志方才明白,罗广斌并未叛变,仅是藏有不便言说的苦衷。

徐远举令下,罗广斌遭特务酷刑,体无完肤,鞭痕鲜红遍布,暗青地板浸满鲜血,肉体受摧,然其炽热革命心不灭。

这天,酷刑过后,罗广斌倒地,虽体力耗尽,却怒目圆睁,以眼神为刃,直视特务,怒火中烧,鄙夷之情溢于言表。

特务召见冉益智,令其当面劝降罗广斌,促其投诚。

见到叛徒,罗广斌猛地站起,手指冉益智,厉声痛斥,言辞犀利,毫不留情。

罗广斌的坚毅令徐远举钦佩又无奈,因他不敢轻易对罗广斌下狠手,除非万不得已,否则不愿与罗广文彻底翻脸。

但徐远举对其他同志毫无顾虑,他下令特务挥起屠刀,残害众多同志,甚至包括未成年孩子,无一幸免。

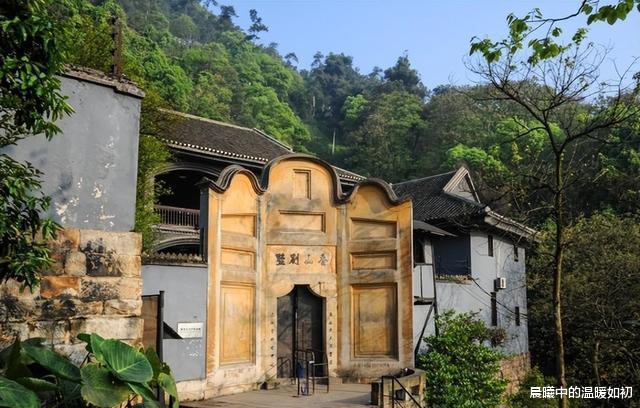

1949年2月,罗广斌与数名幸存者被押至白公馆,该地同渣滓洞一样,是名副其实的“有进无出”的人间地狱。

罗广斌与战友在此采用新方式持续斗争,不懈努力,直至赢得唯一可能的生存机会。

【策反狱卒争取一线生机!】

罗广斌与战友狱中组建临时党支部,秉持革命热忱,持续与国民党特务进行斗争。

罗广斌为求生机,着手对狱卒展开工作,利用其擅长的政治思想工作经验,以期达到目的。

这天,罗广斌趁狱卒巡视之际,对狱卒言道:“形势明朗,国民党必败,勿做无谓牺牲,更莫成其炮灰。”他语重心长地劝解着。

这名狱卒杨钦典,系杀害杨虎城将军及“小萝卜头”宋振中的真凶。

面对罗广斌的策反,杨钦典无动于衷,他手上鲜血已多,即便助罗等人逃脱,日后也必遭清算。

罗广斌理解他的担忧,向他保证:如助你逃脱,我们必为你作证。

经多日思想工作及一句承诺,杨钦典决定改过自新,被成功策反,转而秘密协助罗广斌等人。

1949年11月27日,国民党意识到败局已定,遂决定处决白公馆内所有被囚禁的革命者。

杨钦典接令后,即刻寻罗广斌,如实汇报情况。在杨的帮助下,罗广斌等19人成功逃离白公馆,但仍有部分同志不幸牺牲。

三天后,重庆迎来解放。未及逃脱的同志们牺牲于黎明前夕,杨钦典同样被捕。

经罗广斌等人亲自证实,杨钦典获免追责,回归故里务农。关于他的经历,已成为另一段往事。

罗广斌之兄罗广文,于重庆解放一月后,在四川率部起义,加入我党。建国后,他曾任山东林业厅厅长等职务。

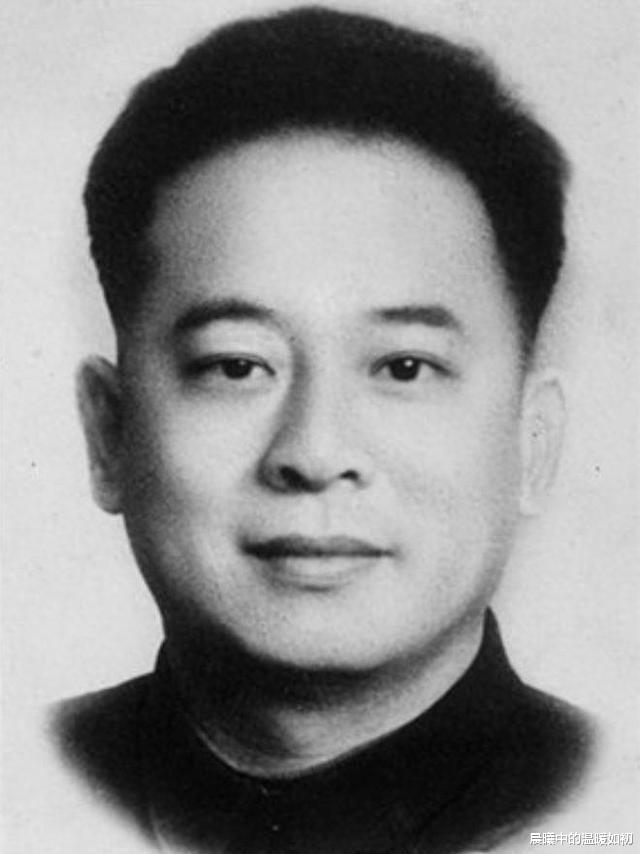

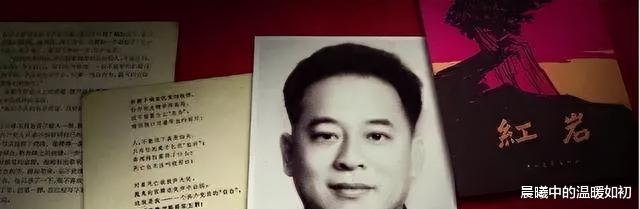

出狱后,罗广斌为履行遇难战友嘱托,撰写了《重庆党组织遭破坏及狱中情况报告》,并递交至重庆市委。

在这份报告中,罗广斌提出了八项建议,这些建议后来被统称为“狱中八条”。

我党日后的工作受到了积极影响,这一影响体现在多个方面,促进了党的工作方向与方法的优化,提升了整体工作效率与成效。

递交报告后,罗广斌誓将狱中革命同志的英勇斗争公诸于世,确保江竹筠、宋振中等英雄之名,不因逝去而湮没无闻。

自那日起,罗广斌执笔为剑,揭露国民党暴行,同时生动描绘出英勇牺牲的战友形象,展现在群众面前。

【创作《红岩》,传承革命精神】

《血染白公馆》为罗广斌首作,他倾尽心血独立完成,详述了被捕同志在白公馆内的英勇抗争历程。

刘德彬与罗广斌同自白公馆脱险后,亦以文颂英烈。其作《火烧渣滓洞》述国民党暴行,赞革命志士豪情,笔墨难尽其意。

在与刘德彬交谈时,罗广斌提及,他与杨益信计划共同创作,询问刘德彬是否愿意加入他们的行列。

刘德彬听后立刻决定加入,随即在罗广斌家中,一个由三人组成的创作小组宣告成立。

之后数年,罗、刘、杨三人精心整理资料,常工作至深夜,至1956年终将所有资料备齐,但随即面临新的挑战。

罗广斌家中条件不足以创作,三人苦恼于寻找何处能静心专注写作。

罗广斌迅速向市委提交报告求助,市委得知后,不仅安排住所,还批准了半年假期,以便他们全心全意进行创作。

接下来半年,三人分工清晰:罗广斌负责《挺进报》及《小萝卜头》,杨益言撰写《饮水斗争》,刘德彬则创作《江竹筠》、《云雾山》和《春节联欢》三部分。

半年间,罗刘杨每日伏案十余小时,倾心创作终完成初稿。随后,三人互审,力求细节还原,旨在将逝去战友的形象完美呈现给读者。

年底,创作任务圆满结束,他们给这部50万字的作品取名为《禁锢的世界》,作为临时命名。

1957年2月,刘德彬创作的三部曲开始在报刊连载,随后他又发表了《红旗飘飘》及《在烈火中得到永生》等作品。

小说发表后,迅速引起社会广泛关注,众多群众被江姐等同志展现出的无畏精神深深感动。

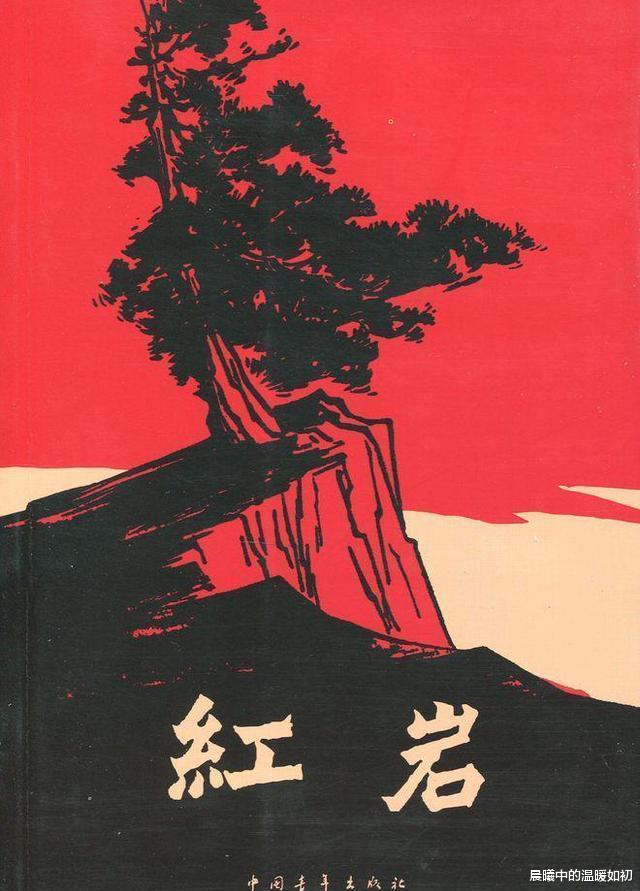

不久后,罗广斌把样稿送至中国青年出版社,数日即获准出版答复。然而,他面临新难题:书名尚未确定。

罗广斌为选定恰当书名,再次前往重庆市委征询意见。

市委召开会议商讨,时任书记白戈提议:鉴于牺牲烈士多出自南方局,建议以南方局所在地命名,以此体现历史。

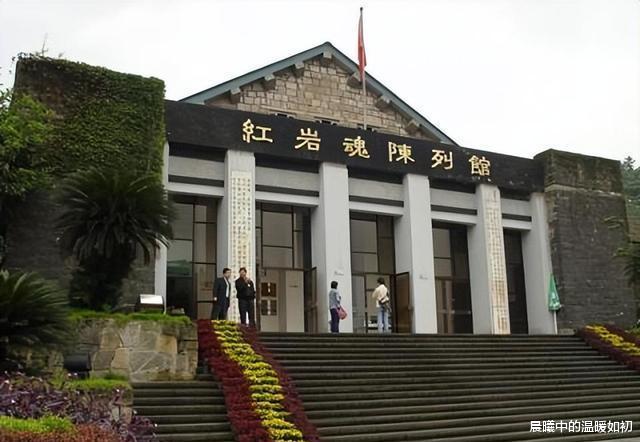

该作品最终命名为《红岩》,取自南方局所在地,一部伟大之作由此诞生。

1961年12月,《红岩》由中国青年出版,全国掀起“红岩热”。各地书店青年排队购书,江姐、宋振中等先烈事迹深刻于那一代人心中,并影响其后代。

罗广斌遗憾未及见《红岩》辉煌,1965年,即该书出版四年后,他意外离世,生命终止于42岁。

《红岩》篇章虽少,却映照无数“江姐”“刘思杨”于革命路上献身。他们以生命鲜血,铸就我们今日之生活。

地下工作者隐姓埋名,为革命忍受孤独寂寞,坚守崇高理想。他们中有人直至牺牲,也未留下姓名,令人敬仰。

新世纪的我们,应珍惜先烈拼搏赢得的和平,秉承其精神,致力于创造更美好的明天,传承给下一代。

【资料来源:】

中国新闻网报道了《红岩》作者罗广斌的事迹,内容围绕其生平展开,保持了用词准确与逻辑清晰,详细讲述了他的创作历程与人生经历。

重庆晚报报道,罗广斌一生兼具革命者与作家双重身份。他既是坚定的革命战士,也是才华横溢的文学创作者,以其一生诠释了革命与文学的融合。

《红岩之真,历史可鉴》人民网报道,红岩精神之真实可信,有历史为证。其英勇事迹与坚定信念,历经岁月洗礼,依旧熠熠生辉,激励着后人不断前行。