小时候,每到过春节的时候,家里总要买一些色彩明艳的年画贴在墙上。

贴得最多的还是工笔重彩的仕女图,这好像是那个年代的主流审美。

《天女散花》,李秉芳作,1987年

年画里的美女或执扇赏花,或抚琴吟诗,衣袂飘飘间尽显东方古典美。

《天女散花》,邹起奎作,1988年

在唐代,仕女画以“丰腴华贵”为美,线条如“春蚕吐丝”,设色富丽如“金碧丹青”,尽显盛唐的奢靡与雍容。

《碧波公主》 孟宪宝作

这种工笔重彩的艺术形式在宋代后逐渐走入民间,与年画结合。

年画中的仕女形象虽保留工笔的细腻,却更添吉祥寓意:手持如意象征“万事顺遂”,倚梅而立寓意“喜上眉梢”。

《嫦娥奔月》 金梅生作

到了明清时期,工笔重彩的仕女年画成为百姓家中不可或缺的“年味符号”,既能装点生活,又寄托对美好生活的祈愿,唤起人们对吉祥与美的向往。

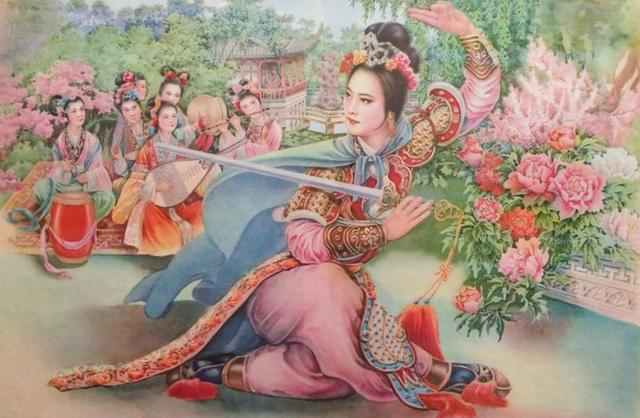

《公孙大娘舞剑图》 冯杰作

当代的工笔重彩仕女图并未囿于传统,也是在努力创新,除了古典美人,更融入都市女性、少数民族等形象。

借鉴了西方色彩理论,在“随类赋彩”基础上增加冷暖对比。

《一舞剑器动四方》张瑞恒

《蓬莱仙女》 戴松耕 戴一鸣作

《天女散花》 刘卓贤,郭春台

《湘云眠芍》 王叔晖

《湘云眠芍》刘旦宅

《英娘》 张鸾作

《追鱼》 刘祥集