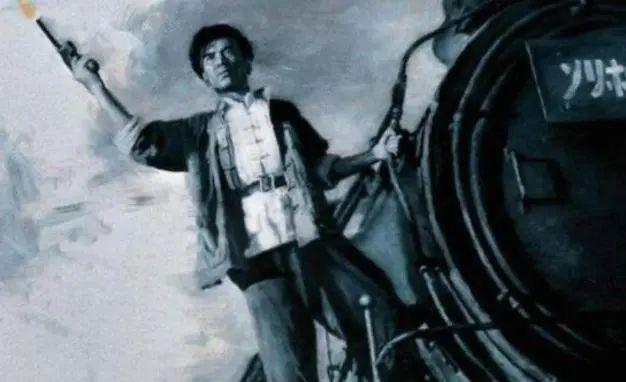

1945年,抗日战争胜利后的一个消息震动了整个国家——曾是铁道游击队创始人、赫赫有名的甲级战斗英雄徐广田选择叛党投敌。很多人不解,这样一位在战斗中屡立战功的英雄,怎么会做出如此令人无法理解的决定?他的一生充满传奇,作为铁道游击队的缔造者之一,他如何从深受尊敬的英雄堕落成背叛者,背后到底藏着怎样的故事?

1943年,徐广田在山东军区举办的英模大会上被评为甲级战斗英雄,顿时声名鹊起。那时的徐广田,已经是铁道游击战中的佼佼者,许多人视他为榜样。在那次大会上,他分享了自己创建铁道游击队的经历,台下掌声雷动,英雄的形象愈加高大。在那段艰难的岁月里,徐广田并不是一个单纯的战士。他为生计四处奔波,经常偷取日军运输火车上的煤炭。尽管日本人发现了煤炭丢失,因战争局势紧张,他们也没有追究。见日本人没有采取严厉的行动,徐广田逐渐胆大,甚至多次带着队伍爬上敌人的火车,偷走了大量武器和弹药,甚至还成功劫走了几挺机关枪。此举无疑为铁道游击队积累了不少战力。

在那时,武器和装备极为紧缺,而铁道游击队的战术逐渐展现出它的优势。随着游击队的成长,敌人的局势也愈加紧张。利用铁路的优势,徐广田和队员们以打击运输线、破坏重要设施为主,逐步将游击战术发挥得淋漓尽致。每一次成功的袭击,铁道游击队的名声就传得更远,许多人开始谈论这个小队,仿佛它能为民众带来希望。铁道游击队成为了地方上一支让日军头疼的力量,它的存在让敌人陷入恐慌,甚至有传言说,敌人的物资调度被其打乱,影响了日本军队的战略部署。

徐广田的名声迅速传播开来,人们在谈论起他时,往往会带上一些夸张的元素,仿佛他已经不是一个普通的游击队连长,而是一个传奇般的人物。对于徐广田来说,他的个人英雄主义逐渐被放大,甚至他自己也开始觉得自己应当拥有更高的地位。然而,这样的变化也为他的未来埋下了隐患。

在铁道游击队的队伍日益壮大之时,徐广田渐渐出现了自负和傲慢的倾向。尽管他在民众心中已是英雄,可在组织内部,他依然只是一个连长,管着一支相对较小的队伍。这种身份的落差让他开始感到不满,他逐渐意识到自己在革命队伍中虽然功勋卓著,但职位却始终没有得到应有的提升。

在这种失望的情绪中,徐广田的革命理想开始变得模糊不清。回顾他早期的动机,抗日战争初期,他起初只是为家庭谋生,靠偷取日本军火为生。在这样的个人背景下,他的革命意识并未根植得深刻,他投身游击战的初衷更多是为了自己和家人能过上更好的日子,而非为了追求远大的革命目标。

抗日战争胜利后,国家局势发生了巨变。旧敌败退,新的政治格局逐渐浮现。与此同时,失去敌人威胁的徐广田,面临了新一轮的选择。正是在这个时候,他被旧日的敌人——国民政府,所吸引。日本战败后的混乱局面,成了徐广田转变的契机。国民政府给了他极高的礼遇和丰厚的奖赏,不仅有高级的职位邀请,还有令人垂涎的权力和荣誉。在这些诱惑面前,徐广田逐渐放下了曾经的革命理想,转而选择了投敌,背叛了曾经并肩作战的同志们。

徐广田的叛变,不仅让曾经的铁道游击队员震惊,也让整个抗日阵营为之愕然。一个原本被人民视作英雄的人物,竟然投身于背叛的行列,这在当时无疑是一个极大的打击。他的选择,不仅意味着个人的堕落,也让曾经支持过他的人感到深深的背叛。而徐广田的身上,也揭示出一个残酷的现实:当英雄的身份成为一种个人利益的筹码时,革命理想便容易动摇。

战争结束后,众多曾为国家捧起胜利旗帜的英雄们面临着不同的选择。徐广田并非唯一一位走上背叛道路的人,但他的转变无疑是最具代表性的。战争中的英雄与战后时代的复杂利益关系交织,使得许多曾坚定的革命者开始怀疑他们所追求的一切。而徐广田的选择,也成为了那个时代的悲剧之一。