细雨绵绵的黄昏时分,一位年长的村民正坐在自家门口,翻阅一本泛黄的书籍。

咖啡色的装订和粗糙的纸张透露出它的年代感,但比这本书更吸引他注意的,是一张旧地图,上面描绘着他祖先的故乡浙江与遥远的埃及之间的海上航线。

这似乎是一件不可思议的事情——五千年前的文化交流,难道真的如此频繁而深刻吗?

这成为村民和他的年轻孙子们探讨晚饭话题的源头,也勾起了一段跨越千年的文化交流之旅。

瓮棺葬:从河南贾湖到尼罗河畔的文化足迹关于瓮棺葬,历史学家有着丰富的记录。

它最早出现在中国河南的贾湖遗址,其形制至今仍能让人摸索到古人口中的温度。

这种埋藏方式不仅是一种神秘的葬礼习俗,更是一种文化符号。

在当地考古工作者的努力下,这种瓮棺葬形式跨越千里,被发现于遥远的埃及尼罗河畔。

当时,瓮棺葬在中国的广泛使用,表明了它的重要性。

而令人惊讶的是,几乎相同的葬制在埃及也出现了。

考古学家们在尼罗河畔找到的瓮棺上,仔细观察出的工艺和样式,都与浙江的遗址惊人相似。

让人不禁想象,数千年前,这种文化是如何穿越重洋,又是如何被彼岸的文明所接受和融合的呢?

棺椁制度的起源:浙江与埃及的交汇说到棺椁制度,就不得不提到浙江的发明。

当时的浙江人,在葬制上展现了丰富的想象力。

他们在内棺之外,再加一个外棺,这种被称为棺椁的葬制,慢慢成为了身份地位的象征。

而这种文化创新,也与埃及的木棺制度产生了微妙的联系。

随着时间推移,这种棺椁制度向北扩展到山东,并在随后的一段时间内,由尼罗河畔的埃及人借鉴。

历史的车轮在这两地的交流中留下痕迹,埃及在发展其棺椁制度的过程中,不可避免地吸收了来自东方的智慧。

这段历史不仅是人类文明传播的缩影,更是文化适应和融合的真实写照。

古代等级制度的反映:棺椁数量与地位公元前的世界,不仅是文化的碰撞,也是权力和地位的拔河。

在浙江,等级森严的社会通过葬礼体现得淋漓尽致。

古代文献记载,天子的棺椁可达四重,而下层的大夫和士人则只有少量的陪葬。

埃及的等级制度同样通过棺椁的数量体现出来。

就像中国的礼制一样,埃及的高级官员们享有更复杂的葬礼,同样级别的分别不仅关乎生前的荣耀,更代表死后的尊严。

因而,研究这两地葬礼的细微差别,也在不断地揭示古代社会的层级和制度。

从良渚到埃及:文字和葬礼制度的传承良渚文化,作为中华古文明的璀璨之一,其影响不仅限于江南。

在4000多年前,这个胡埋珠玉的地域,已经孕育出一套成熟的棺椁制度和文字体系,这些成就也成为与世界其他文明深刻交流的基础。

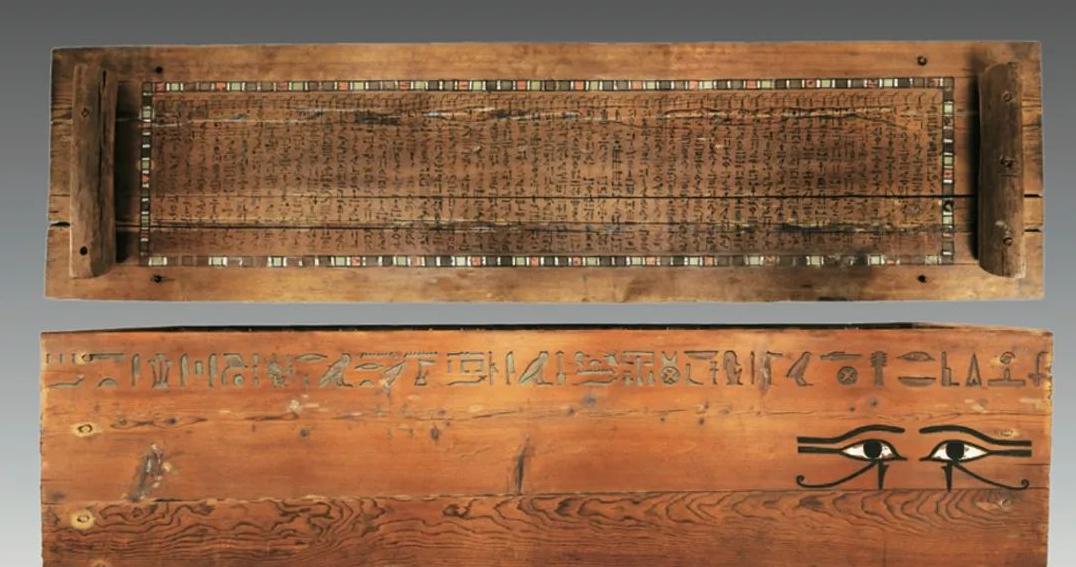

在埃及的发掘中,考古学家们惊奇地发现,随着棺椁制度的发展,出现了许多刻有文字的器物。

虽然这些文字的形态和意义各异,仍然不难看出它们与中国早期文字的某种联系。

这样的发现,提示着当时可能早已存在广泛的国际交流,尽管这条路线在后来被时间的长河渐渐淹没。

村口的日子,每到黄昏便变得宁静,老人合上那本旧书,对旁边的年轻人说道,“世界一直在变,但文化流动的故事总让人心生敬畏。

的确,这种跨越时间和空间的文化交流,仿佛为现代人注入了一种探索和理解的力量。

我们不仅要关注那些吸引眼球的科技和经济奇迹,还要用心体会,那些长久流传的文化密码,在每一次的交流中不朽地焕发新生。

正是这种古今交错的时光旅行,让每一个心怀理解和交流的人,更加珍视历史的传承和人类文明的跨越性发展。