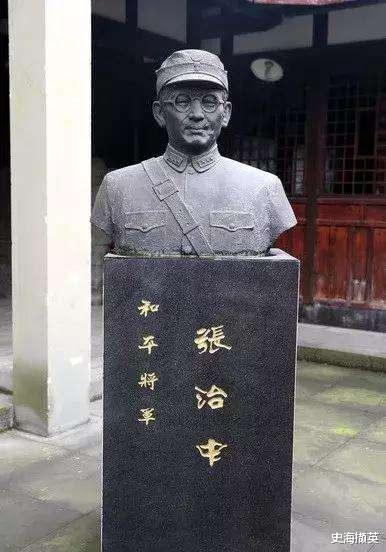

1969年4月6日,张治中(1890年10月27日——1969年4月6日)在北京逝世,终年79岁。张治中曾在民族解放的进程中发挥过巨大作用,他一生都在为和平奔走,因此被誉为“和平将军”。

张治中早年曾参加过武昌起义,后追随中山先生从事革命活动,曾参加过护法运动和北伐战争。需要说明的是,张治中早在黄埔军校任职时,就与我党结下了不解之缘,甚至一度萌生过加入我党的想法。

虽然最终未能如愿,但张治中却始终与我党保持着友好的关系。

提到“和平将军”张治中,很多人脑海中浮现的第一印象,可能就是他在解放战争中那一系列为和平奔走的身影。这个在国民党和共产党之间都备受尊重的人物,他的故事充满了传奇和矛盾。他既是国民党内一位儒雅端庄的军政要员,也是新中国成立后被共产党倚重的“和平使者”。那么,这位被称为“和平金刚”的人物,究竟凭什么能在国共两党之间都占据一席之地?

和平“金刚”:刚柔并济的传奇人物如果说“和平将军”的称号让张治中看起来温和儒雅,那么“和平金刚”这个称号则增添了一丝铁骨铮铮的硬气。这种刚柔相济的形象,正是张治中性格中的两面。他既有雷厉风行的果断,又有温文尔雅的包容,让人既感到他的强大,又不觉被他的气场压倒。

张治中的传奇人生,其实从民国十三年(1924年)黄埔军校建校时期就已开始。当时的“蒋校长”蒋介石身边有“八大金刚”之称,而张治中作为黄埔三期生总队长,以出色的教育和管理能力,早早赢得了蒋介石的信任,成为“八大金刚”之一。这背后,不仅仅是张治中能力过硬,更是因为他身上具备蒋介石极为看重的两个特质:忠诚和干练。

张本尧

从学生军到“和平金刚”的成长之路张治中的一生并非一帆风顺。他的军事履历堪称跌宕起伏。宣统三年(1911年),武昌起义爆发,这场革命的浪潮深深影响了年轻的张治中。他毅然加入扬州学生军,随后成为陆军部入伍生团的一员。民国成立后,他又在武昌陆军预备学校和保定陆军军官学校深造,结识了后来名震一时的何键、白崇禧等人。

这些经历不仅给了张治中扎实的军事基础,也为他积累了一定的人脉。但他的仕途并非一帆风顺。毕业后,他曾加入北洋军阀倪嗣冲的部队,但因不满倪嗣冲解散国会的违宪行为,他毅然辞职,南下投奔孙中山的革命队伍。

在革命的浪潮中,张治中从一名普通军官成长为能够独当一面的将领。他曾参与平定陈炯明叛乱,也在“宣汉事变”中崭露头角。这些经历不仅让他练就了过硬的军事指挥能力,更让他坚定了对“和平、民主、统一”的追求。这些价值观贯穿了他整个职业生涯。

黄埔岁月:与蒋介石和周恩来的双重交情民国十三年(1924年),张治中经保定同窗王柏龄的推荐,加入刚成立的黄埔军校,成为蒋介石手下的重要将领之一。在一系列战争中,他展现了出色的军事才华,特别是平定滇桂军阀叛乱时,他带领“初出茅庐”的学生军,以几发炮弹击溃敌军指挥部。这一战绩,堪称“以少胜多”的经典战例,也让蒋介石对他刮目相看。

与此同时,张治中还与黄埔军校政治部主任周恩来建立了深厚的友谊。张治中欣赏周恩来的信念和能力,而周恩来也对张治中的正派和清廉颇为敬佩。两人彼此信任,成为后来国共合作的重要桥梁。

张本尧

值得一提的是,张治中甚至曾向周恩来表达过加入共产党的意愿。这种“惊人之举”,在当时的国民党内绝无仅有。虽然周恩来最终婉拒了他的请求,但这段经历也让张治中成为国共两党都信任的人物之一。

北伐与抗战:忠诚与担当的双重考验北伐战争期间,张治中随蒋介石一路征战,展现了卓越的组织和指挥才能。他不仅在战场上表现出色,还致力于培养军事人才,先后担任黄埔军校武汉分校教育长等重要职务。

民国二十一年(1932年)的“一・二八淞沪抗战”是张治中军事生涯中的高光时刻。这场战役是国民革命军中央军正面抗击日军的第一枪。张治中率部在庙行、浏河等地与日军展开激烈交战,尽管最终战败,但他和部下表现出的英勇无畏,让日本“速战速决”的幻想破灭。

然而,张治中并不是一个贪恋权力的人。当时,带兵是有权有势的,但每次战事告终,张治中便主动交还“兵符”,回到军校供职。有几次蒋介石已内定他继续带兵,但他都坚辞不就,展现了罕见的品格。蒋介石对他的信任也达到新的高度。

从“文夕大火”到重庆谈判:和平信念的坚持民国二十七年(1938年),张治中接任湖南省主席,但很快因“长沙文夕大火”事件陷入舆论风波。这场因“焦土政策”导致的灾难让长沙古城化为灰烬。尽管张治中并非主导者,但作为地方最高长官,他难辞其咎。不过,蒋介石并未因此对他失去信任,反而将他调任军事委员会政治部部长,让他以新的身份继续为抗战服务。

张本尧

抗战胜利后,张治中成为重庆谈判的关键人物之一。他多次往返于延安和重庆之间,为和平建国奔走。尽管蒋介石对他的“妥协”颇有不满,但也不得不承认,张治中是国民党内部少有的既忠诚又能干的代表。

重庆谈判时,张治中为了确保毛泽东的安全,曾亲自飞赴延安迎接。抵达延安后,又让出自己的住所作为毛泽东的下榻之处,并亲自安排可靠人员进行护卫。

北平和谈:命运的转折点1949年,北平和谈成为张治中的命运转折点。他作为国民党代表与共产党谈判。然而,此时的局势早已不可挽回。国民党节节败退,人民解放军势如破竹。张治中清楚,自己能做的只是尽力让和平过渡少一些牺牲。

解放战争末期,张治中毅然弃暗投明,放弃了国民党方面给予的高官厚禄,投向了人民的阵营,为新中国的成立贡献出了自己的一份力量。他的这一选择,既是对历史大势的顺应,也是对他“和平、民主、统一”信念的践行。

张本尧

新中国成立后,张治中曾先后出任国防委员会副主席和全国人大副委员长,虽然职务较高,但由于种种原因,张治中一家的生活却一度陷入困境。为此,周总理曾多次指示有关部门拨出专款对其进行援助。

然而,张治中逝世后,国务院有关部门在讨论张治中的葬礼规格时,却出现了两种截然不同的意见,甚至一度惊动了周总理。

当时,我国正处于特殊时期,张治中的身份又十分特殊,因此统战部认为,张治中的后事应当从简办理,不举办告别仪式,只派人慰问家属。如果公开举行告别仪式,很有可能会引起不必要的麻烦。

国务院有关部门则认为,张治中在新中国成立前就曾为革命事业做出过贡献,新中国成立后,他又积极致力于社会主义建设和祖国统一,其贡献是有目共睹的。如果低调处理他的后事,不仅会让他的家人失望,也难以服众。

双方各执一词,争论了一个晚上,也没有形成决议。

周总理得知这件事后,当即做出两条指示:“第一,按照中央领导的规格举行告别仪式;第二,必须妥善安置张治中的家属”。此外,周总理还做了补充:邀请张治中在党内党外的朋友一并参加告别仪式。

张本尧

根据周总理的指示,张治中告别仪式的举行地点被定在了八宝山革命公墓。如此安排,不仅是对张治中所做贡献的肯定,也体现出了党中央对他的尊重。

值得一提的是,周总理还在百忙之中抽出时间,亲自参加了张治中的告别仪式,并在仪式结束后,亲切慰问了张治中的遗孀。

即便是在生命的最后阶段,周总理也始终挂念着张治中的家人,曾多次派人前往张家慰问。周总理的这一举动不仅体现了他独特的个人魅力,更彰显了我党博大的胸怀,具有深远的政治和历史意义。

周恩来

张治中的一生犹如一面镜子,映照出那段风云激荡的岁月。他在国共两党之间游走,却始终不改初心。他不是完人,但他是一个真正的爱国者。正如周恩来评价的那样:“这个人很复杂,又很简单,但他是一个爱国主义者。”

历史的车轮滚滚向前,张治中以自己的方式为和平与统一贡献了全部力量。他的故事也告诉人们一个道理:真正的英雄不在于站在哪一边,而在于他为国家和人民做了什么。