计划生育,这是一个10后的小朋友比较陌生的一个词,但是作为我国的一项基本国策,80后,90后可是对这个印象深刻,甚至不少家庭的命运都因为计划生育政策而发生了翻天覆地的变化。

但是如果各位仔细研究计划生育政策的话,就会发现所谓的计划生育并不是一味限制生育,而是控制人口到一个合适的水平。比如2015我国便启动了二孩政策,2021年就启动了“三孩政策”。计划生育的政策是灵活的,是根据国情,根据经济水平,国家发展阶段不断调整的。

想到这里,我便产生了好奇,古代的人口政策是什么样的?他们是一直鼓励还是有所限制呢?人口的控制又是依据什么呢?

以及最重要的问题,一个国家的人口应该处于什么水平才是最优解?

古代人口之谜古代人民对人口的态度是什么呢?生的越多越好!

中国自古就有女娲造人的神话传说,女娲先是捏泥人,后来捏泥人太慢了,就开始用绳子甩泥点子,一个泥点子就是一个人。

黑格尔说过:任何生物要能延续下去,最基本的应有两个条件,一是怎样维持自身的生存,二是怎样繁衍后代。

这个论点放在中国也是一样,为此我国古代就有生殖崇拜,从考古中,就挖掘出了大量生殖器相关的文物。

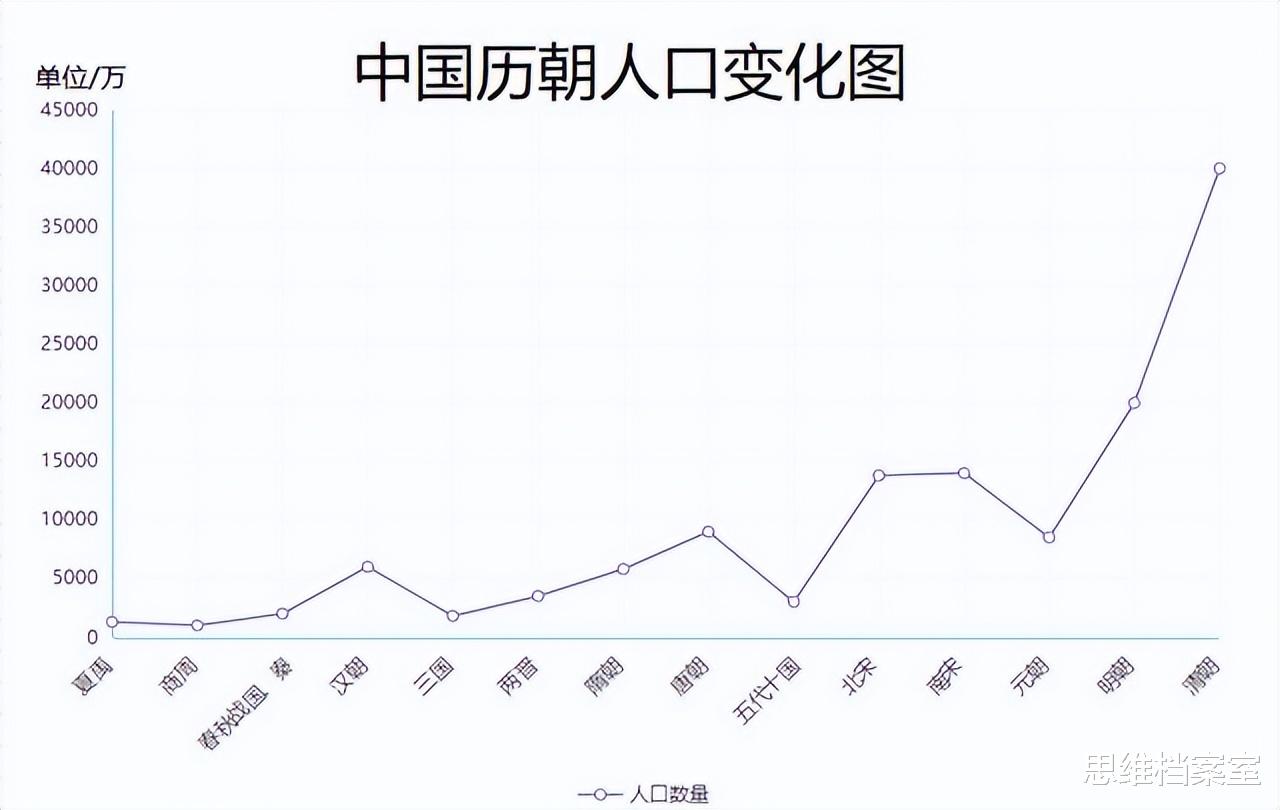

西汉,是我国第一个真正意义上的长时间封建大一统国家,而他的人口也同样达到了之前从未有过的高度。《汉书·地理志》记载西汉末,公元二年的全国户口统计数,总数约为6000万。

这得益于生产力的发展,更是因为西汉结束了中华大地残破分裂的局面,创造了安定和平的社会环境,还有就是和西汉人口政策有巨大关系。

据杜佑《通典》记载汉初为“方之六国,十分之三,据推断,汉初人口仅存六百万,梁启超更是提出,汉初人口,可能只有原来的二十分之一。也就是只有100万。

为了能够迅速提高人口,汉初是怎么做的呢?

首先是解放生育人口,战国和秦汉时期,因为战争原因,国家保留了庞大的军队,这些军人都是家庭的精壮男人,是十分重要的劳动力和生育大军。

李开元先生在大作《汉帝国的建立与刘邦集团——汉初军功收益阶层研究》一书中说过,这支汉军的总人数大致为60万。

这些人如果按照军功授予土地的话,大概需要3亿亩土地和1500万亩的住宅地,但是西汉末年,全国的耕地其实只有8.2亿亩,汉朝初期,耕地数量也就只有6亿左右,拿出一半耕地来分给士兵,根本不现实!

因此这些军队必须处理掉。

刘邦开始裁军,解兵归农,组织军队复员,恢复农业生产秩序,使农民重新与土地结合起来。

军吏士卒无爵或爵在大夫以下的,一律进爵为大夫,给予土地使成为自耕农,从事农业生产,并免除其徭役,组织战争期间流离失所的农民回到故乡,并且归还他们的田宅,释放奴婢,增加自由民数量。

以增加农民,扩大生产的方式,来提高农业产值,扩大粮食产量,提高国家承载人口的能力。

政策上,鼓励早婚早育,汉高祖七年下令“产下孩子,就可以免两年徭役”,惠帝六年甚至推出了“剩女税”,下令“15到30岁之间还没有出嫁的女人,需要缴纳五倍的人头税。

政府还以户口是否增加作为对地方官政绩考核的主要依据。

为了能够准确追踪和统计人口数量,西汉制定了严密的人口管理政策,在县和道专设户曹管理户籍和统计人口,每年需要统计人口数量,上报给朝廷。

文景时期,继续沿用刘邦休养生息的政策,文帝十三年,免收天下农田租税十二年,徭役也不用每年都去,改为三年一次,12年的免税期结束后,景帝将租税降了一半,改为了3%。

在萝卜加大棒的政策下,汉宣帝时期的人口就达到了惊人的5000多万,是汉初的8倍!

然后汉朝人民就过上了无忧无虑的快乐生活了吗?当然不是。

历史循环人口的快速增长,是建立在人口稀少,大量土地被闲置,土地大量荒芜的基础上,以汉初600万人口,6亿耕地来算的话,汉初的人均耕地面积达到了惊人的100亩左右。

如此情况,自然可承载更多的人口,于是在汉初休养生息的政策下,人口增长迅速,社会经济发展迅猛,经过几代人的繁衍,一代又一代倍增的人口,在汉宣帝时期,终于达到了5000万人口,实际上,这已经是当时土地所能承受的极限了,人均耕地面积12亩左右。

如此状态,一旦遇到天灾,粮食歉收,就会饥民遍野,各种社会矛盾也随之激化,国家迅速达到崩溃的边缘,随后就是农民起义的出现。

如此情况下,时代娇子王莽横空出世,他架空皇帝,最终篡权建立新朝,开始推行一系列新政,废除王爵,推行土地国有化,发行新货币等一系列政策,但朝令夕改,导致百姓破产,贵族地主起义,天下大乱。

据《后汉书·王莽传》记载,当时全国人口总数已经下降到了700万左右。

新市人王匡、王风因为协调饥民之间的争斗,当了话事人,成为了农民的首领,这股农民军由数百人发展到七八千人,王匡、王凤率领这支农民军占领了绿林山,以此为根据地,对抗朝廷,这就是著名绿林军。

到公元二一年,绿林好汉已经扩大到五万人,绿林军和后来的赤眉军与后来的刘演刘秀起义军会合,推翻了王莽的新朝,再造汉朝,帮助刘秀完成了光武中兴。这个过程最终导致了至少4000万人消失。

从公元25年建立东汉到公元57年,刘秀用了22年时间,才让人口重新回到了2100万人。又用了100年时间,到了157年,人口数量终于达到了西汉顶峰时期水平,达到了5648万。

之后便是宦官专权,东汉末年军阀混战,又是一个人口战争和毁灭的循环。

如果高文景三帝知道如此结局,他还会如此鼓励人口出生吗?答案是肯定的,因为如此的人口循环是历史规律,是不以人意志为转移的。

大国的崩溃中央政府对于底层的控制有限,人口数量的控制力薄弱。大部分情况,中央连人口数量都查不清楚。通常的人口政策虽然有效,但人口的剧烈变化大部分是因为自然因素和战争因素,政府对下层有限的控制力随着时代的发展,交通,信息技术的普及,也终于能够轻松应对人口问题。

而我们从人口增减的趋势上,便可以看出一个国家的兴衰。

易富贤先生的《大国空巢》反复强调一个观点:人口数量优势是国家、民族或文明强盛的基础。

公元前230年,秦始皇发动统一战争的时候,秦国土地和人口已经超过其他国家总和。

俄罗斯的崛起得益于人口的快速增加,从1700年到1940年,俄国人口增加了6.38倍,而法国人口只增长了91%,人口使得俄国的崛起延续了近300年才衰退。如果俄国人口增速与法国一样,那么即便崛起也只不过是昙花一现,不能持久。

拿中日两国19世纪末期的对决为例,日本明治维新对于生育的鼓励政策前所未有,对贫困家庭,发给育儿补贴,实行孕妇登记、死产检查制度,重视妇幼保健。政府采取早婚多育的措施,鼓励一对夫妇生育5个孩子。

一方面是不断增加的人口资源;一方面兴办教育,引进西方先进科技和思想文化,通过教育将人口资源转变为人力资源。从1850年到1894年(甲午年),日本人口从3200万增加到4135万,反观中国,因为列强侵略,自然灾害,吸食鸦片,尤其是太平军起义,中国的人口从4.12亿下降到3.88亿。

日本人均GDP从679美元增加到1079美元,中国人均GDP从600美元下降到542美元。在中日大战前夕,中国国情一路下滑,而日本人口一路高歌猛进,国家自尊、社会信心前所未有高涨。

中日之间对决的结果在开战前已经注定,而同样的悲剧也出现在了冷战时期。

美国未来学家彼得·舒瓦(PeterSchwartz)在苏联解体前,就认为当时的人口趋势决定了苏联即将崩溃,

从1950年到1970年,美苏人口比例、经济比例基本保持稳定。1970年之后,美苏两国人口比例发生了微妙的改变,苏联的人口结构严重畸形,劳动人口不够,苏联的综合国力因此大为衰。

其次,导致苏联在人口上居于劣势的是苏联每年出生人口的急剧下降,而美国一直以来都拥有大量移民来补充人口;而且苏联在1970年之后,开始卷入对外战争,战争损耗的是年轻富有活力的男性育龄人口,而且苏联的堕胎率远高于美国。

综合因素比较,彼得·舒瓦认为苏联必将解体,他在1989年出版了《The New Realities》,大胆抛出了自己的观点,和其他事后诸葛亮的专家不同,他预言成功了。

计划生育人口多会导致资源严重不足,引发战争和起义,由历史这双无形的大手调整到合适的人口数量。

人口过少,将会导致国家生产力下降,战斗力严重受挫,不可避免走向灭国的风险。

那么多少人口合适呢?他的标准又是什么呢?

1944年二战期间,普林斯顿大学人口所长诺特斯坦率先提出了控制人口的政策主张,他在秘密报告中指出,贫穷国家人口增长很快,将导致饥荒、疾病和战争,增加治理的成本和难度,不利于美国拓展市场。这个意见得到了其他人口学家的支持。

著名经济学家雅各布·瓦伊纳(Jacob Viner)也在秘密报告中指出,降低穷国的生育率符合美国利益。

美国国务卿艾奇逊

1949年新中国诞生前夕,美国国务卿艾奇逊暗示,中国政府解决不了自己的粮食问题,中国将永远是天下大乱。艾奇逊的这些言论在当时中国的一些知识分子中产生了相当大的影响。

针对艾奇逊这种观点,具有大局观的毛主席在1949年8月发表的《唯心历史观的破产》中反驳道:“世间一切事物中,人是第一个宝贵的。在共产党领导下,只要有了人,什么人间奇迹也可以造出来。”1949年9月21日,毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全体会议上说:“我们的极好条件是有四亿七千五百万的人口和959万七千平方公里的国土。”

为了能够贯彻人口政策,解放初期限制堕胎,提高医疗卫生条件,提高婴儿存活率。

性教育先驱张竞生

但是由于建国初期的生产力和卫生条件有限,节育已经成为了国内的共识。1953年,社会学家,性教育先驱张竞生给毛主席写了一封1.3万字的信《我的几点意见》,提倡实行计划生育,之后邓小平,周恩来,刘少奇等领导人也建议实行计划生育,但计划生育政策是提倡性,鼓励性的,这时候毛主席在人口问题上也开始动摇了,他向南斯拉夫妇女代表表示:我们是可以对出生实行计划化的。

1957年,毛主席在会议上提出“要提倡节育,要有计划地生育”。

不过主席一直担心自己的态度和发言被人误解,反复修改和重申自己的观点:人多好还是人少好?我说现在还是人多好,恐怕还要发展一点,但是我是赞成节育的。

其实毛主席的观点总结下来就是:在生产力允许的情况下,人口要尽可能多一点好。

事实证明,毛主席的眼光独到,战略思想空前。我们就是靠着六七十年代的人口红利积累完成了计划经济向市场经济的转变,依靠人口优势完成了原始的资本积累和现代化建设,直到现在我们依然在吃老一辈领导人保留的最后一口人口红利。这些都归功于我国的计划生育国策。

但是建国之后,关于人口是否应该控制,如何控制,我党领导层,专家,外国机构进行了一场没有硝烟的博弈。

计划生育国策在这70年时间里不断调整,各方之间展开了一次又一次交锋和辩论,那么这其中都有哪些精彩故事,我们又是如何突破一层又一层的陷阱和困难的呢?

古代还用计划生育?年年打仗,寿命也不长,医疗还不行,想活久点全看天收不收