公元121年,历经多年的不懈努力,东汉学者许慎成功完成了一部著作,这部书名为《说文解字》。它凝聚了许慎多年的心血,在当时的学术领域具有重要意义,为后世研究汉字等诸多方面提供了极为宝贵的资料。

《说文解字》这本书,乃是中国历史上首部专门针对文字展开研究的书籍,并且还是历史上第一本字典呢。待其彻底完成定稿工作后,许慎就把这本意义非凡的书,完整无缺地呈交给了国家。

许慎觉得,他所著的这本书能够填补中国文字领域的空缺。一旦将这本书呈交上去,那必然会让他得以名垂青史,并且对后续的历史发展产生极为重大的影响。

实际上情况正是这般。在后续的历史进程里,许慎所著的这本书,实实在在地径直扭转了历史发展的方向,其于后世所具备的意义简直难以估量。正是从许慎将这本书呈上那一刻起,在中国的文化领域中,方才诞生了“字典”这样一个概念。

颇具讽刺意味的是,当许慎将那本书呈上之后,朝廷的反应却全然出乎他的意料。他原本期望朝廷能给予足够重视,可实际情况恰恰相反。朝廷连给他一点奖励都不愿意去做,那本《说文解字》随即就被搁置一旁,东汉的高层没过多久便把这事儿抛到九霄云外了。

许慎面对这样的情况,同样满是无奈之情。在这种情形面前,他也只能徒叹奈何,毫无办法,那种无奈之感着实难以言表呢。

他心里十分明白,自己所撰写的这本书究竟具备着怎样的价值。而与此同时,他也更加清楚,导致出现当下这种状况的缘由究竟是什么。

缘由其实很明晰,就在这一年,东汉高层正处于权力交接之际。恰是在这一年,东汉的女君主邓绥离世了。而在邓绥故去之后,汉安帝旋即稳稳掌控住皇位,紧接着便极为迅速地开启了针对邓家的大规模清洗行动。

然而历史已然证明,那些真正具备价值的事物,是无论如何都不会被时间所遮蔽的。时间的流转或许能带走诸多东西,但有价值之物却能在岁月长河中始终熠熠生辉,其光芒不会因时间的推移而黯淡,始终会闪耀着属于自己的独特光辉。

果然,仅仅过了几年时间,东汉朝堂日益趋向稳定,许慎所著那本书的价值便迅速被众人所发现挖掘。与之相伴的是,许慎的地位也不断攀升,越来越高。而在此之后的几乎每一个朝代,都会为许慎赋予各种各样的头衔。

直至最终,许慎竟直接获尊为“字圣”,摇身一变成为文字领域的圣人,受到后世数不清的读书人所敬仰。

许慎不过是写了一本《说文解字》罢了,可为何后来他会被捧到如此之高的地位呢?一本如今能轻易买到的字典,放在当时究竟有着怎样的意义呢?又为何有人会讲,许慎的这部著作,后来竟直接对中国整体的历史走向产生了影响呢?

咱们得从中国古代文字的发展历程来讲起这件事。

在中国古代的传说里,汉字乃是仓颉所创制的。据说在黄帝时代来临之前,那时人们并没有文字可用。若要对事情进行记录的话,就只能通过在绳子上打结的方式,或者依靠绘制一些简单的基础图画,以此来表达某些较为简单的意思。

然而在之后的日子里,黄帝着手组建部落联盟之时,与炎帝展开了谈判。可谁能想到呢,就在这谈判进行的过程当中,由于当时是采用绳子打结的方式来记录相关事宜,结果出现了记录失误的情况,也正因如此,黄帝在这场谈判中最终没能取得理想的结果而失利了。

在当时那种状况下,黄帝麾下的大臣仓颉萌生出了创造文字的想法,期望以此从根本上解决相关问题。此后,仓颉游历四方,遍观各类鸟兽留下的踪迹,还悉心探究日月星辰运行的规律。最终,他成功创制出了能够代表世间万物的诸多符号,这些符号便是仓颉所创造的“文字”。

仓颉造字的说法,不过是神话传说罢了。至于历史上是否真有仓颉其人,史学界也是抱有疑问的。但能够明确的一点是,汉字的诞生,绝非一开始就是由某一个人所创造,而是在漫长的历史进程里,历经一步步的演化才逐渐形成的。

就拿距今七千到五千年的仰韶文化遗址来说吧,在那里发现了一些带有特殊“图画”的陶器,史学家后来把这些图画称作“陶文”。尽管这类图画很是简陋,还不能算是成系统的文字,不过起码它们的存在表明,早在五六千年之前,我们的祖先就已经在努力构建文字体系啦。

而在之后漫长的发展历程过后,依据当前已有的考古发现成果来看,我们所能追寻到的最早的那种“完善文字体系”,便是来自商朝的甲骨文。

就当下已有的考古发现而言,待到商朝时期,商朝人已然创制出了四千多个甲骨文文字。至此阶段,我们的文字体系其实便已大致得以完善了。

这里额外提一下:就甲骨文而言,当下史学界所知晓的内容着实不算多。能被准确解读出意思的甲骨文,数量还不到两千个呢。并且,从最初的陶文发展到成体系的甲骨文,其间明显有很大的断档情况。从原始的图画文字过渡到甲骨文这类系统文字,中间必然存在诸多演化过程中的文字。

很遗憾的是,就当下的情况而言,诸多与文字演化相关且能反映夏朝及之前历史的文物,我们至今都尚未发掘出来。要是日后能够有幸找到这些文物,说不定我们就能把夏朝乃至夏朝之前那段历史的详细情况完完全全地弄明白了。

在西周开国之后,甲骨文便开启了逐步演化之路,进而演变成西周时期的“钟鼎文”,它还有个名字叫“金文”。为何会被称作“钟鼎文”呢?这是由于我们所发现的西周时期的文字,大多都是被镌刻在青铜器之上的。

在钟鼎文阶段,我们能够辨认出来的字数就相对较多啦。当下,我们可以准确辨认的钟鼎文字数,差不多已经达到了将近2500个呢。凭借这些文字,我们大体上能够对西周的主要历史进行考证了。甚至从后续出土的文物里,我们都已经能够明确“牧野之战”具体的发生时间咯。

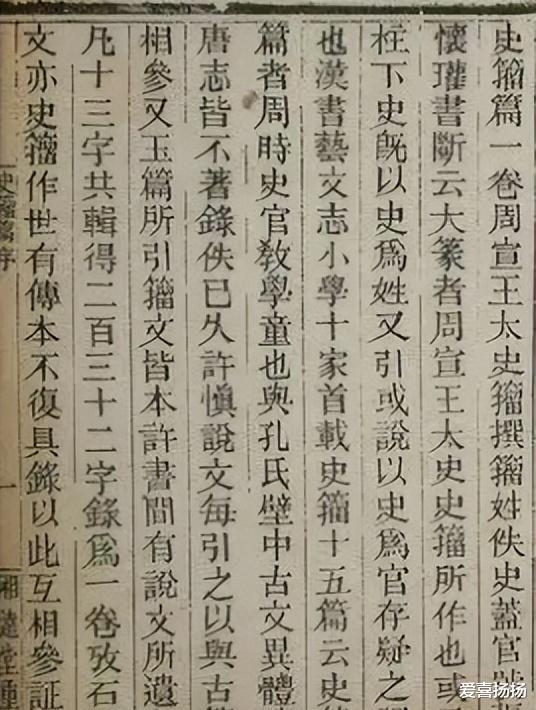

而后,时间推移到西周末期,也就是周宣王在位的那段时期。彼时,负责记载历史的史官太史籀,针对当时所使用的文字展开了一番系统梳理,其成果在后世被称作《史籀篇》。经太史籀梳理过后的文字,相较于西周初期的钟鼎文,已然出现了诸多不同之处。

于是在此之后,由太史籀所整理出来的那些文字,便被人们叫做“大篆”了。

西周灭亡后进入春秋战国时期,彼时中原常年战乱,各个诸侯国之间渐渐形成了文化方面的隔阂。于是在之后,一些实力较强的国家纷纷以大篆作为根基,演变出了各不相同的文字。待到战国末期,那几大强国所使用的文字,已然近乎全然不同了。

顺便提一下,截至目前所说的这些文字内容,现代人基本上都认不得。毕竟其与我们如今所使用的文字相比,差异实在是太大了。要是穿越这种事真能发生,当我们穿越回春秋战国时期,有幸见到孔子和老子时,那后续不但他们说的话我们听不懂,就连他们写的东西我们也看不懂,穿越过去后所有语言和文字都得重新学起呢。

直至秦始皇统一天下后,此前的那种情况才终于有了改变。秦始皇在完成天下统一大业后,出于彻底实现国家统一的目的,着手推行秦国的文字。并且展开了大规模的焚书之举,严禁再使用其他六国的文字。

就在这一时代,史书当中有着明确的记载,那个对文字发展产生了极为重大影响的人,终究是登场亮相了。

有这么一个人,他便是秦始皇时期担任丞相一职的李斯。在秦始皇当政之时,此人在朝堂之上占据着极为重要的位置,肩负着丞相的职责与使命,而他就是李斯呢。

秦灭六国后,下令统一文字之人确为秦始皇,可真正具体落实此项工作的却是彼时的丞相李斯。据史籍所记,李斯以秦国原本的文字为基础,加以整理并创造出了一种全新文字,而这种文字在后世被称作“小篆”。

小篆对于现代人而言,基本上是不认识的。不过呢,秦朝的小篆其实和,一些简单的字,我们大致能猜出其意思来。

此外,为能全方位推广“小篆”,那时李斯特地撰写了一部《仓颉篇》,以此作为小篆的标准范本。随后,李斯将《仓颉篇》大量誊抄,抄出许多副本后发往全国各地,以供众人一同学习参照。

在后续的历史进程中,被大众一致公认艺术价值位居顶尖的书法作品当属王羲之的《兰亭集序》。相较于《兰亭集序》而言,中国古代的其他文字作品,其价值仿佛都稍逊一筹。不过,唯有李斯亲书的那篇《仓颉篇》,若能重现于世,其价值不但可与《兰亭集序》相抗衡,甚至具备超越它的可能呢。

兴许《仓颉篇》在艺术价值方面,确实比不上《兰亭集序》。然而,就这篇文字所承载的文化意义来讲,那简直高到难以估量的程度,完全可以说是高得没了边际呢。

很显然,李斯亲手撰写的那篇《仓颉篇》的原本并未流传于世。要是它还存在着的话,说不定我们也只能试着到秦始皇陵当中去寻觅一番了,毕竟除此之外,似乎也没有别的地方有可能发现它的踪迹啦。

在后来的历史进程中,不少人常常会把李斯称作是“中国古代的第一位书法家”,而之所以会有这样的称呼,是因为《仓颉篇》的存在。

而随后,差不多就在李斯所处的同一时代,文字领域里又有一位极为关键的人物登场了。

有一个人,他的名字是程邈。

程邈的名气相较于李斯而言,明显没那么高。然而,就其在文字领域所做出的贡献来讲,那可是一点也不逊色于李斯。

史书中有记载,程邈在秦朝时担任一个小官职。然而,他之后由于触犯了法律,惹恼了秦始皇,进而遭到抓捕。被抓以后,程邈在狱中无所事事,觉得无聊,于是便着手对小篆展开了一连串的改动之举。

在程邈进行了相关改动之后,一种全新的字体应运而生。

有这样一种字体,它的名字是隶书。

相较于李斯改进的“小篆”,现代人显然对隶书更为熟悉!为何会如此呢?原因就在于直至当下,仍有诸多书法家在使用隶书这种字体呢。

如此一来,倘若我们能穿越至秦始皇刚刚统一六国的那个时期,恐怕是未必能认得当时所使用的文字的。不过呢,在程邈将隶书改造出来以后,从那往后的文字,我们大体上便能够辨认得出来了。

当然啦,程邈改进隶书一事,在后世是存在很大争议的。不少人觉得,完整的隶书体系或许并非是由程邈改进而来,而是在之后的漫长岁月里经过不断地演变才逐步形成的。

无论如何,自隶书诞生之后,曾经占据主导地位的大篆以及小篆,便渐渐失去了往昔的优势,其地位逐渐被隶书所取代,而隶书也随之一步步在天下广泛通行开来。

其原因说来实在简单,那便是隶书着实太好用啦!相较于小篆而言,隶书的笔画明显更少,辨认起来更为轻松,书写起来也更便捷,在流通方面自然也就更加便利了。

而在此之后,时间推移到西汉时期,隶书便开启了大规模流行之势。大约在汉武帝时代过后,隶书已然能够在全国范围内彻底通行开来,其流行范围之广,普及程度之高,在当时的文字发展历程中占据了极为重要的地位。

那么,要是我们打算进行穿越的话,选择穿越到汉武帝时代之后会更为妥当哦。毕竟要是穿越到汉武帝时代之前,单是去辨认那时的文字,对于现代人而言可就相当吃力啦。而自汉武帝时代往后呢,后续的文字基本上我们都能认得出来啦。

在隶书逐渐通行于天下之后,往后的发展历程中,有一个极为关键的人物不容忽视,他便是王次仲。然而,就王次仲而言,其所处时代以及具体所做之事,在史学界一直争议颇大。但可以明确的是,王次仲在后来针对隶书又做出了一定的改进之举。

在王次仲进行改进之后,另外一种我们更为熟知的字体随之诞生了。

楷书便是这种字体。

自楷书诞生之日起,我们的文字体系便算是彻底完备了。从隶书逐步演变为楷书,这一过程大概率并非王次仲一人之功,其间想必历经了漫长的发展演变。不过很明显的是,楷书出现之后,汉字已然达到了近乎完美的程度!

楷书彻底完善之后,历史上诞生了首位“楷体”书法家,此人便是三国时期的钟繇。而钟繇有个儿子叫钟会,其曾率领军队灭掉蜀汉,不过最终却被姜维用计设计陷害,落得个身死的下场。

许多人持有这样的观点,由于钟繇乃是首位楷体书法家,基于这一情况,在后世当中,有相当多的人都觉得,真正发明楷书的人其实就是钟繇。

不管怎样去看,就当下已有的考古发现而言,楷书真正得以彻底完善的时间,大致是在东汉中后期。自东汉中后期起,一直延续至清朝灭亡,这段漫长的时期里,我们所使用的文字基本没发生什么改变,一直是大家熟知的“繁体楷书”。直至现代,出于推行全民基础教育的需要,我们才在繁体字的基础上增添了简体字。

自部落时代起始,一路历经漫长岁月,直至东汉中后期,在跨越了数千年的悠悠时光后,我们所使用的文字方才演变成如今我们所熟悉的这般模样。

然而正是在这样的一种背景情形之下,当我们的文字已然彻底完备起来的时候,时间来到东汉中期,也就是许慎所处的那个时代,此时有一个新的问题冒了出来。

想当年秦始皇统一文字之际,还得让李斯撰写一部《仓颉篇》,随后发往各地以供人们学习参照。时光流转,来到东汉时期,在文字规范等相关事宜上,其实也是这般做法,同样需要类似举措来推动相关方面的统一与普及呢。

东汉中期的时候,汉字其实已经差不多完成了自身的演化过程。然而,那时却并未出现一个可供众人参照着去学习的、具有标准规范的通行版本。

这件事着实极为重要。需明白,在中国古代一直流传着“十里不同音,百里不同俗”的讲法。由于古代交通行进的速度存在局限,且国家的疆域又较为辽阔,如此一来,在不同的地域,文字出现些许细微的差异,那也是极为正常的情况。

然而,就一个国家实现统一这件事而言,这种看似平常的情况,实则是极不正常的。

不妨设想一下,倘若彼时的东汉政府,对这些细微差别采取放任不管的态度。那么在步入三国时代后,由于长时间处于割据对立的局面,三国必然会如同曾经的战国时期那般,各自形成属于自己的文字。

在那之后呢,若是还打算去实现统一这件事,那难度可就相当大了,会面临诸多的阻碍与挑战,远不像之前那样相对容易推进,各种复杂的情况交织在一起,使得后续再要达成统一的目标变得极为艰难呢。

就这样,时间来到了东汉中期,差不多是东汉最为兴盛之际,也就是汉和帝当政之时。彼时东汉的国力颇为强盛,国库充盈,钱财多得都快没处可用了。在这种情况下,汉和帝心里便琢磨着,已然到了该去解决这个问题的时候啦。

随后,许慎肩负起了这一具有历史性意义的任务。

许慎,字叔仲,其出生地在如今河南漯河市附近区域。有关许慎的生平,史书所记寥寥无几。我们仅晓得,许慎在当时属于颇为有名的学者。他早年于当地出任郡功曹一职,之后凭借察举制,获举荐而前往京城担任官职。

待来到京城后,恰逢汉和帝正要着手开展相关工作。许慎学识渊博,在文字领域造诣颇深。于是,之后汉和帝便下达诏令,组建起一个专门研究文字的小组,而许慎也由此成为了该小组中至关重要的一员。

公元96年,应汉和帝之要求,许慎正式开启文字研究工作。随后历经四年,《说文解字》草稿得以完成。可草稿完成之际,许慎却发觉,仍有诸多文字存在未收录的情况,或是自己对其研究还不够深入。

在那之后,许慎又耗费了将近二十年的光阴,对《说文解字》这本书不断地加以完善。在这漫长的岁月里,他精心雕琢、反复斟酌,一步一步让这本书的内容更加完备,使其逐渐成为一部极具价值的经典之作。

第二个需要提及的背景情况,那便是纸的诞生。

当许慎着手撰写《说文解字》之际,蔡伦恰好完成了造纸术的改进。纸的诞生,着实极大地减轻了许慎在工作中的难度。可以想象,要是没有蔡伦改进的造纸术,许慎想要完成《说文解字》这项工作,恐怕会困难重重。

再者,许慎所处的时代乃东汉时期,彼时东汉国力极为强盛,故而呈现出“三圣同朝”的壮观景象。这里所说的三圣,分别是被誉为字圣的许慎、被称作纸圣的蔡伦以及尊为科圣的张衡。这三位日后被后世奉为圣人的杰出人物,当时都在朝中任职,且皆有非凡贡献。

在中国古代历史长河中,三圣同朝的情形仅出现过两回。一回是在东汉最为昌盛之际,字圣、纸圣与科圣共处同一时代。另一回则是唐朝的全盛之时,画圣吴道子、剑圣裴旻、诗圣杜甫都在朝中任职。并且,后来唐朝还有茶圣陆羽、草圣张旭以及乐圣李龟年生活于那个时期。

总而言之,凭借着国家给予的全力支持,许慎耗费了半生心血,最终将《说文解字》一书编撰完成。以如今的视角而言,它不过是一本字典罢了。然而在其所处的那个时代,这本书一经问世,所产生的影响那可是极为巨大的。

自那之后,整个中原地区在学习文字方面便有了标准教科书。即便后续历经了三国两晋南北朝这漫长的分裂时期,可由于大家所使用的文字教科书是相同的,所以在文化层面,众人始终保持着高度的认同感。

许慎的这本字典意义非凡,要是没有它的存在,后续大家是否能够认可中原地区的“大一统”状况,说不定就会成为一个有待商榷的疑问了。毕竟它在相关方面所起到的作用极为重要,缺了它,很多事情或许都会变得不确定起来。

其实在这本书完成撰写之际,存在着一个遗憾之处。彼时楷书尚未完全盛行开来,因而许慎在编撰此书时所选用的字体乃是隶书。而历史上首部楷书字典的诞生,便要一直等到南北朝时期,由顾野王来完成这项工作了。

公元121年的时候,许慎最终完成了《说文解字》的定稿工作,将这本书彻底写后世有部分史学家持有这样的看法,他们觉得之所以该书在这一年完稿,或许是由于当时邓绥已临近生命的尽头。邓绥期望能在自己临死之时看到这本书完稿,许慎大概因此才在公元121年完成定稿的。

《说文解字》便是如此这般出现的,其诞生经历了这样一个具体的过程。它的出现并非偶然,而是有着一系列特定的情形与发展脉络,就这样,《说文解字》最终呈现出如今我们知晓的样子,这便是它出现的整个过程了。

在中国历史的宏大背景下仔细审视,便会发觉:许慎撰写此书所产生的影响力着实超乎想象。倘若许慎未能及时完成这本书的撰写,那么等到三国时期乃至后续的两晋南北朝时期,南北两地形成差异明显的不同文字,那可几乎就是必然会发生的状况了。

许慎所著的这本书,有着极为重大的影响。自它问世之后,中国的文字在大体上便实现了彻底的定型,其在文字发展历程中的作用至关重要,为后续文字的规范与传承奠定了坚实基础。

自此时起,文字标准得以全然确立,中华文明圈的根基也就此彻底筑牢。此后,不论是中原大地,还是其周边的其他政权,大体上均采用同一套文字体系。即便偶有某方短暂创制出属于自己的文字,最终也难以长时间盛行,必然会渐渐被同化掉。