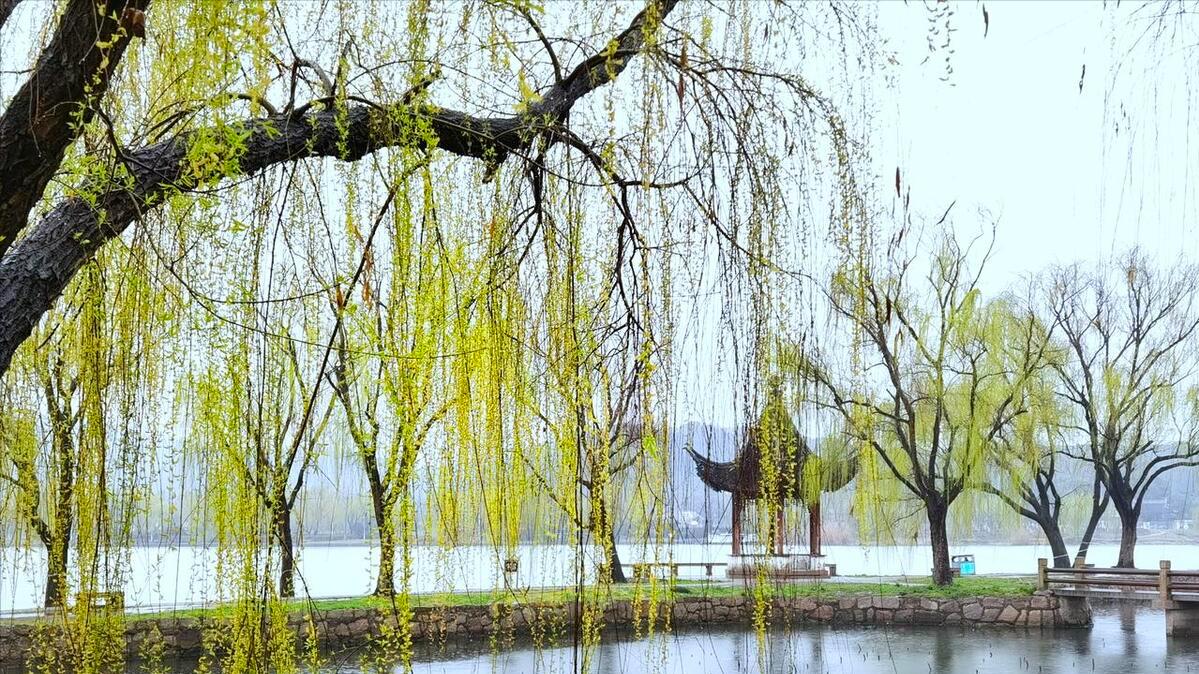

冰雪消融,湖面泛起粼粼波光,温暖的阳光洒落枝头,花意悄然归来。

世间的繁华,随着春光的明媚而愈加美好,然而,春天最动人之处,或许并非盛放时的繁花似锦,而是这乍暖还寒、春意初生的浅淡韶光。

赏析:张耒的《感春》是一首咏春诗,但不同于一般的春日赞歌,它没有描绘春天最繁盛的景象,而是捕捉了初春时节,冰雪消融、春意萌动的瞬间,展现了诗人对春天初生之美的独特感悟。诗人以细腻的笔触,描绘出春天最温润灵动的意象,同时蕴含着人生哲思:最美的不一定是春意盎然的盛景,而是春天初至、万物待放的生机。这种对早春之美的欣赏,既带有诗人细腻的情感体验,也流露出对人生短暂、稍纵即逝的美好时光的深思。

“冰消水面波光动”——寒冬的坚冰在春风的吹拂下开始消融,水面波光粼粼,微波荡漾。这一细节不仅表现了季节的更替,也象征着生机的复苏,整个世界似乎因春天的来临而苏醒。

“日暖树梢花意归”——阳光洒在树梢上,春天的气息逐渐回归,枝头已经孕育着即将绽放的花朵。这里的“花意归”极具诗意,它并未直接写花的绽放,而是捕捉了花尚未开放、却已蓄势待发的时刻,隐喻着春天的力量已悄然回归。

这两句诗将自然界的动态变化与春天初至的微妙气息结合在一起,渲染出春意渐浓、万物复苏的氛围。

“世上繁华随日好”——世间的繁华,随着春天的到来而变得越来越美。这里的“繁华”不仅指自然界的百花盛放、万物争妍,也可以引申为人生的辉煌时刻,象征着生命最绚烂的阶段。

“却应春浅胜芳菲”——然而,春天最动人的,未必是百花盛开的时刻,而是这春光浅淡、万物初醒的时刻。诗人认为,春天的美并不在于它的极致绽放,而在于它刚刚苏醒时的那一抹温柔气息。

这两句包含了一种美学观念的转换:真正令人珍惜的,不是最耀眼的绽放,而是最初萌生的希望。它暗含了诗人对人生的思考——就像春天一样,人的一生中,最美好的或许不是辉煌的巅峰,而是那个充满可能性、充满希望的开始。

张耒的《感春》以短小精炼的笔触,捕捉了春天初至、万物复苏的景象,并在此基础上表达了自己独特的美学观念和人生哲理。诗人认为,春天最美的不是盛放的繁花,而是刚刚苏醒的嫩芽;人生最值得珍惜的,也不是极致的辉煌,而是希望初生的那一刻。这种思想超越了单纯的春日赞美,赋予诗歌更深层次的哲理韵味,使其既充满诗意,又令人回味无穷。

作者简介:张耒(1054年—1114年),字文潜,号柯山,北宋著名诗人、文学家。他出生于楚州淮阴(今江苏淮安),祖籍谯县(今安徽亳州)。张耒自幼聪颖好学,才华横溢,北宋神宗熙宁年间考中进士,历任临淮主簿、著作郎、史馆检讨等职。他是“苏门四学士”之一,与秦观、黄庭坚、晁补之齐名,且是其中辞世最晚而受唐音影响最深的作家。