据地方志记载,1743年,7月14日至25日,即使是背阴的墙壁,也热得像被火烤过一样,道路上的行人都有暴毙而亡的。

根据法国传教士的观测记录显示,在这12天里,北京气温一度达到44.4度,这是中国古代气温测量的最高值。

因为干旱,导致许多农田绝收,部分灾民被活生生饿死,当时京城周边死亡人数多达1.14万人,主要为底层百姓。

中国历史上最热的夏天究竟有多热?朝廷又是如何采取措施的?

今天就带大家一起了解历史上最热夏天背后的故事。感兴趣的朋友不妨点点关注,既方便回顾往期精彩,又不会错过最新内容。

中国历史上最热夏天乾隆八年,公元1743年,中国迎来一场前所未有的高温天气,人们仿佛置身于火炉之中,这场“热灾”使多个省份沦为重灾区。

据法国传教士宋君荣用温度计测量分析,当年的7月25日,北京的气温高达44.4度,有些地区甚至达到了46度,平均下来均高于40度。

46度这样的高温就是放在现在 也是极为罕见的,远超人体耐受极限。

多地的史料都记载了当时的极端状况,《天津县志》记载称“当时天气酷热,土地和石头都仿佛被烤焦了一样,船桅的顶部被晒得滚烫发亮,好像有金子在流淌,很多人都因高温而死。”

《河北高邑县志》记载称:“天气热得难以忍受,即使是在墙壁的背阴处,也热得像被火烤一样,中午的时候铅和锡都被熔化了,屋顶锡饰滴落成“银线”,很多人因为口渴而死。”

据不完全统计,当时仅北京地区因天气原因就死亡1.14万人,这还不包括河北、山东、山西等地。

大部分死亡人群为老人和体弱者,道路上常有行人因高温突然倒下,再也没能起来。

高温的持续,引发了一系的连锁反应,旱灾便是其中之一,随着气温的不断攀升,水分蒸发速度极快,河流、湖泊的水位急剧下降,许多河流被晒得完全干涸,成为了一条条干裂的河床,水源极其稀缺,甚至出现百姓为争抢水源引发斗殴。

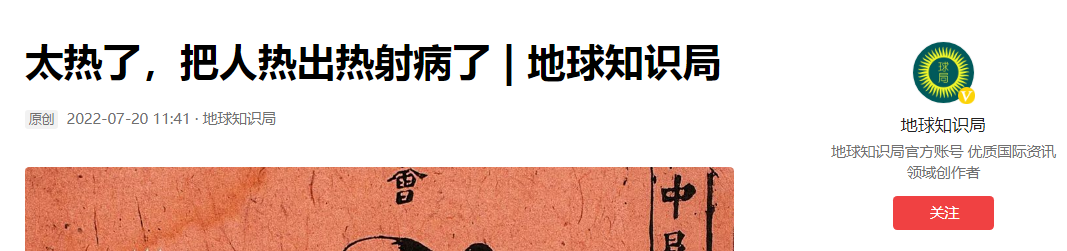

高温引起的旱灾也使农业遭受严重的打击,土地干裂纵横,小麦、玉米等粮食作物,还未到成熟的季节,就已经枯萎在田间,颗粒无收。

农民们望着荒芜的田地,泪水在眼眶里打转,一年的辛勤劳作,就这样化为泡影。

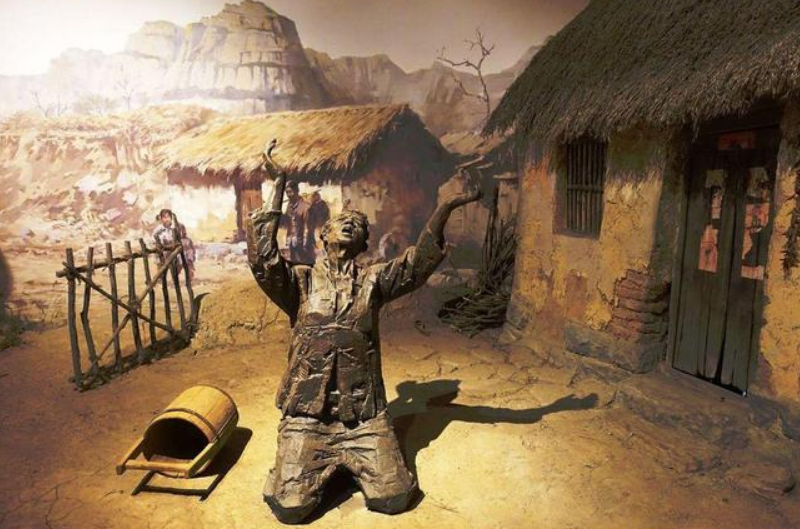

全国的粮食因此大幅减产,饥荒的阴霾瞬间笼罩大地,百姓们食不果腹,苦不堪言,一些奸商借机抬高粮价,但普通百姓手中的积蓄有限,根本无法购买高价的粮食,只能忍饥挨饿。

许多百姓为了填饱肚子,不得不挖野菜、啃树皮,甚至吃观音土,他们本就食不果腹、衣不蔽体,在这高温的侵袭下,身体迅速垮塌,纷纷中暑倒地而亡。

高温使得尸体腐烂的速度加快,而当时的卫生条件又极为落后,大量因中暑、饥饿而亡的尸体躺在街头,导致传染病迅速流行。

各种传染病如霍乱、疟疾等肆虐,进一步加剧了百姓的死亡,整个社会陷入了无尽的恐惧和绝望之中。

除了乾隆时期,历史上还有宋代绍兴五年,也出现过连续四十多天的高温天气,因高温江淮中的水一杯就要数十钱,渴死的人众多。

那么古代高温天气下,朝廷又是如何采取应对措施的呢?

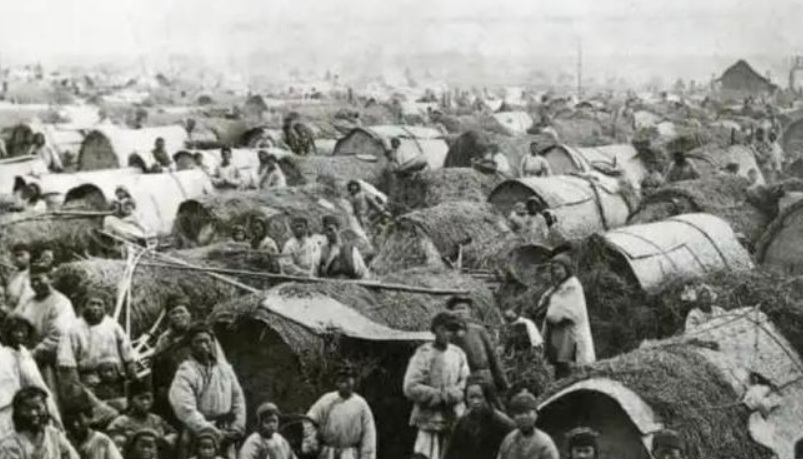

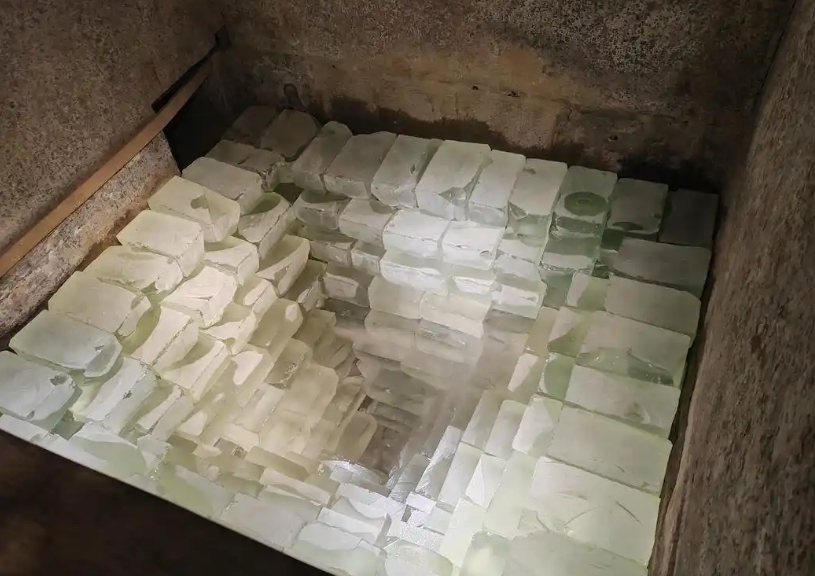

朝廷是如何采取降温措施的?古代宫廷中一般都会修建冰窖藏冰,在清朝,冰窖的规模和管理都比较完善,紫禁城内设有多个冰窖,专门用于储存冬天采集的冰块。

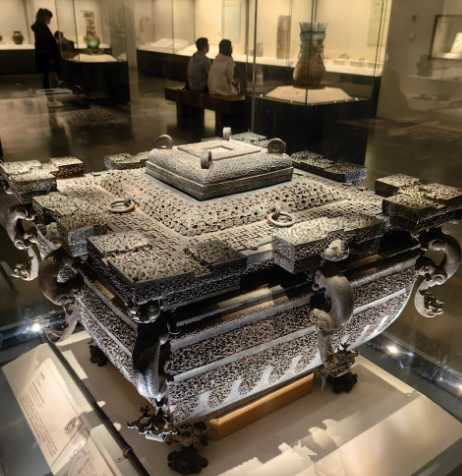

在乾隆皇帝的寝宫之中,就常常摆放着装满冰块的冰盆,这种盛冰的容器叫冰鉴,这些冰鉴多以铜或优质木材打造而成,外观通常饰以华丽的雕纹,其内部构造精妙,设有专门的夹层。

天热时取出冰块放入冰鉴夹层,中间的隔层空间用来放置各种水果、美酒,待冰块慢慢融化后,散发出的寒气不仅让水果保持新鲜多汁、美酒冰凉爽口,更能降低周围的空气温度。

此外,每到夏天,皇帝就会带着皇室成员们和大臣前往避暑宫殿,躲避京城的酷热,承德避暑山庄就是皇帝避暑的行宫,那里群山环抱,树木葱郁,皇帝和妃嫔们在这里可以享受清新的空气,度过一个惬意的夏天。

与皇家的舒适形成鲜明对比的是,普通百姓在高温灾难中只能无奈地挣扎求生,他们没有冰窖藏冰,也没有豪华的避暑山庄,只能依靠一些简单的方式来降温,扇子、凉茶就是最常用的解暑工具。

由于旱灾导致水源缺少,制作凉茶的水也变得十分珍贵,很多百姓甚至连喝口凉水都成了奢望。

据记载,乾隆帝曾在北京高温期间下令开仓放粮,朝廷从国家仓库中拿出了四十万石粮食,为难民提供避暑饮品,比如酸梅汤、绿豆汤等。

乾隆还曾下拨一万两白银的抗高温经费,用于发放冰块和防暑中药,他还嘱托官员在京城九门内外增设凉棚,为百姓提供避暑的场所。

同时,乾隆帝还号召全国的绅士等人捐钱捐物,充实赈灾物资,共同帮助百姓度过难关。

但是由于赈灾物资分配不均,偏远地区难以覆盖,中暑及各种传染病久居不下。

乾隆还下令减免各地的税赋,并在第二年春耕时免费发放种子,保证农民能够有本钱种植粮食,鼓励他们尽快恢复农业生产。

那时朝廷官员一致认为,一旦人类违背了天道,上天就会降下灾祸,以告诫人们反思和改正。

乾隆帝也深受这种观念的影响,他认为这场高温的发生,是因为自己在德行上有所欠缺,或是在用人方面存在失误,才引得上天发怒,降下如此酷热的灾难,他们纷纷进行自我反思,祈求上天的原谅。

本期文章就到这里了,欢迎各位朋友在留言区留下您的宝贵意见,喜欢本期文章的朋友也可以点点关注,感谢您的阅读,咱们下期再见。

参考资料:

湖北日报:2022-08-05:白居易获“论筐取冰”优待,杜甫热得“束带发狂欲大叫”,古人夏天用的冰从哪儿来

地球知识局:2022-07-20:太热了,把人热出热射病了 | 地球知识局