年轻的时候,热血沸腾、涉世未深,在阅读秦末楚汉相争的这段历史时,满眼都只有刀光剑影的英雄对决、儿女情长的英雄气短、挥斥方遒的英雄气概……恰青春少年时,总是不自觉地被各种鲜衣怒马的英雄人物所迷惑。

及至中年,历经沉浮、热血褪去,再回首这段辉煌璀璨的历史时,内心之中则会有许多淡淡的却又无可消弭的忧伤和余味,总会挥之不去地至今思项羽、不肯过江东,总是会复杂纠结的去审视刘邦身上的人情冷暖,还有静听汉初三杰传奇人生的回想……已是中年恍惚间,终究要学会在人性交织的空间中找到自我的影子。

楚汉相争的故事在中国算是家喻户晓的了。讲的就是贵族出身的西楚霸王项羽和市井出身的平民英雄刘邦争霸天下,最后,神勇无敌的项羽却败给了屡战屡败的刘邦。

这样的故事和剧情,在民间确实相当讨喜,因为这种强烈的反差感给人情绪的刺激度和满足感都是无与伦比的。

但是,我们读史真的只是为了简单的情绪快感和虚幻满足吗?我们常说要以史为鉴,说历史一面镜子可以明得失,说前事不忘后事之师……这就是说,我们读史是需要从中去汲取更多的经验和营养以提高自身的认知、增强自身的修为的。若如此,我觉得我们需要更加进一步地去思考历史的背后和深处!

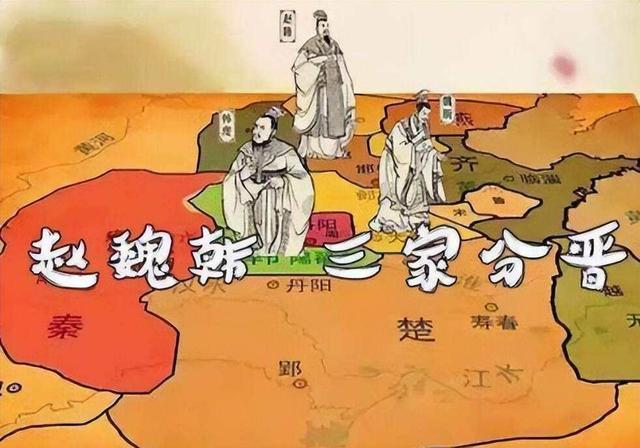

在历史的岔路口“三家分晋”后,卿大夫这个阶级其实是强行跟自己的上一个阶级诸侯融为一体了。相当于卿大夫原本是社会的中层阶级,一举变成了社会的上层阶级。但是大家想一想,社会的下沉式发展趋势是不可阻挡得。卿大夫这个阶级已经实现了自己的阶级跃升,那紧随其后的士族阶级难道不想努力一下吗?所以,在数百年的战国兼并时代,秦并天下是一根明面上的主线,背后还有一根若隐若现的主线,那就是越来越多的士在为自身和阶级的命运穿针引线。

这种事情,其实在任何一个时代和社会,都是职场的潜规则。那些有专业技能、有学历背景的骨干员工,只要公司安排得不是很妥当甚至直接晾一边,那终归是要出问题的。他们要么辞职去对手企业反过来揍你,要么心怀怨气地等着趁你病要你命……通俗一点地讲,不给机会和舞台、妨碍他们的发展,就要做好接受他们报复的准备。苏秦、张仪、商鞅、范雎、李斯等等历史知名人物,其实都是这一类人。

打个现实比方,我寒窗苦读十几年,好不容易拿了一个大学文凭,结果不包分配了,自由求职也各种碰壁,各种被拒绝,就算艰难入职了,也得到一个相对优越的待遇……想一想,我能做到心如止水吗?

所以,我们再来看战国末期的战国四公子大量豢养门客,很多人都觉得那是战国四公子在公开立山头,或者就是找一大帮人陪自己愉快的玩耍。因为我们最后可以看到,战国四公子豢养的那么多门客,真正实实在在地回报了国家和主公的人并不多,大多数其实就是一帮鸡鸣狗盗之徒。平时好吃好喝地被供养着。一旦遇到了什么生死大事了,那就树倒猢狲散。

但事实真的是那样吗?其实战国四公子都是在替国家养士,因为当时一个诸侯国已经没有那么多管理岗位编制空缺去安排日益增长的士族了。而这些士一旦得不到妥善安置,他们会不惜搅乱整个社会秩序的。没办法,只能让一些贵族人员出面去搞福利待遇养着他们。

这一点,大家能理解吗?比如我在你们村办了你一个企业,结果你们村的村民都要求到我的企业上班,待遇和岗位要求还挺高,我这么一个小企业根本就消化不了呀!怎么办?我另外安排一个人、一笔资金给那些没有直接拿到岗位的村民发福利,不需要你们上班、工作,只求你们别添乱、别闹事……

其实,这也是一种临时解决问题的稳定局面。大家都过得去嘛,就没有那么多矛盾和冲突了嘛!

可是,关键时刻,秦并天下的步伐已经不可阻挡了。公元221年,秦灭六国,建立了中国历史上第一个大一统王朝了。这下事情就变得相当有趣了。

首先,秦国吞并山东六国之后,打散了原来的邦国格局,建立了“郡县制”的大一统局面。相当于把天下原来的七个独立公司变成以一个独资公司。虽然秦朝的管理岗相对于原先的秦国来说,一定会多出不少,但至少会比原先的七国之和要少了许多。这是机构精简的必然结果。那么相当于有大量的贵族和士卿要重新竞聘上岗或者直接失业。

其次,从人才的地域性优势来讲,老秦国原体系内的人才一定是优先安排的,山东六国的旧贵族会被直接领取政治犯待遇的,而山东六国的士卿也是必须在思想改造和政治审查之后才能被重新安排工作。比如祖上几代都是韩国国相的张良就没能在秦朝混个一官半职。又比如萧何、曹参这样的楚国人才,最开始也只是担任沛县的主吏掾和狱掾,是吏非官;还比如著名的兵仙韩信早年间连基本生活保障都难以满足,就是一个无业游民嘛。

最后,大家再仔细去思考一下,秦并天下之后,原来包括但不限于被战国四公子豢养起来的大量游士,他们又将何去何从呢?很显然,秦朝是不会对他们敞开怀抱的,因为人家秦朝是凭实力吞并六国的,没有理由要去接盘六国的所有不良资产。比如发动大泽乡起义的陈胜其实应该是楚国一个极不得志的士,还有早年间曾寄身于信陵君魏无忌门下的卢绾就长时间混迹于市井了,当然这一类人中也包括早年间仗剑走天涯后来成为沛县著名街头混混的刘邦,刘邦后面是通过关系运作才混了个泗水亭亭长的编外公务员岗位的。

这些事情,如果有些朋友经历过企业重组或者并购,基本上就是一点就透。

所以秦始皇能够打开上帝视角,就能非常精准地找到给秦朝延年益寿的途径,那就是一统天下之后,立马休养生息把历经战乱的天下百姓那颗厌战的心给安稳下来;然后两个方面有节制性地发力,像大兴土木那种消耗型项目要控制规模、找准对象,主要用以消耗战犯、政治顽固分子嘛,相当于劳动改造。另外要多搞一些国家建设性项目去创造出一些管理岗、就业岗,不能让那些六国士族绝大多数都处于失业状态或者无奈地潜伏在社会底层。

很遗憾,秦始皇毕竟不是真正的穿越者,尽管他是千古一帝,终究达不到现代的思维高度。他只是本能地把上述的第二条往极端方向去做了。结果导致几乎所有的社会阶级都对秦朝产生巨大的不满和怨恨。

人性之中,什么是最可怕的?其实是蓄意报复。在你无可抵挡的时候,我可以苟且偷生地隐忍待发。但我不相信你没有虚弱的时候、没有人人喊打的时候、没有行差踏错的时候,逮到机会,我就要振臂一呼号召广大受苦受难的同志来共同报复你。输了,我认!赢了,我赚大发了。

我们都知道秦崩的导火索是陈胜吴广发起的大泽乡起义,但陈胜号召起义的那一句“王侯将相宁有种乎”真的是替农民兄弟呐喊出来的吗?其实在大多数农民兄弟的心中,王侯将相确实是有种的。陈胜喊出这种影响历史几千年的口号,其实是替那些意难平的士族阶级喊出来的。因为他们才会认为自己可以成为王侯将相但并没有成为王侯将相的机会,所以要以另一种极端的方式来解决问题。

只是,陈胜、吴广也顶多能算个勇气可嘉的人,他们是吹哨人、是殉道者,但也仅此而已。

随着陈胜吴广吹响了反抗暴秦的号角,那些与秦朝新秩序的利益取向不一致的势力纷纷揭竿而起。聪明的老流氓刘邦审时度势,响应了时代潮流;英武的楚霸王项羽横空出世,合上了暴秦的棺材盖。最后,老流氓人老成精,将项羽玩得没脾气,最终获取了胜利果实,定鼎江山,建立大汉。

但这些仅仅也只是历史的表象而已,楚汉相争的到底在讲什么东西依然是云山雾罩的。比如相争的双方主体各是什么性质呢?他们之间的胜负逻辑又是什么呢?输了的项羽为什么被千古怀念?而赢了的刘邦却总会被人调侃?

大家想一想,秦朝为什么迅速被推翻?是不是因为秦始皇构建的大一统皇帝集权的模式不符合大多数阶级的利益?那么,秦朝被推翻之后,当时的群雄领袖项羽是不是也要平衡好这个矛盾才能迅速地稳定局面?

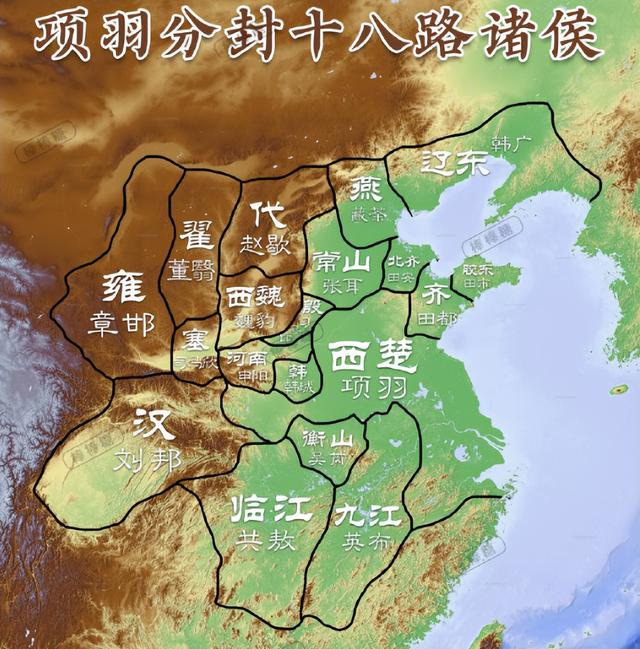

项羽推翻秦朝之后,在汲取秦朝败亡经验的基础上,继续采用所谓的分封制,只不过项羽的分封制其实是改良的分封制。他自封为西楚霸王之后,分封的十八路诸侯王具体如下:

刘邦:封为汉王,统治巴、蜀、汉中,建都南郑(今陕西汉中);章邯:封为雍王,统治咸阳以西,建都废丘(今陕西兴平);司马欣:封为塞王,统治咸阳以东至黄河,建都栎阳(今陕西富平)。董翳:封为翟王,统治上郡,建都高奴(今陕西延安北);魏豹:封为西魏王,统治河东,建都平阳(今山西临汾);申阳:封为河南王,统治河南,建都洛阳;韩成:封为韩王,统治韩地,建都阳翟(今河南禹州);司马卬:封为殷王,统治河内,建都朝歌(今河南淇县);赵歇:封为代王,统治代地,建都代县(今河北蔚县);张耳:封为常山王,统治赵地,建都襄国(今河北邢台);英布:封为九江王,统治淮南,建都六县(今安徽六安);吴芮:封为衡山王,统治长沙,建都邾县(今湖北黄冈);共敖:封为临江王,统治南郡,建都江陵(今湖北荆州);韩广:封为辽东王,统治辽东,建都无终(今天津蓟县);臧荼:封为燕王,统治燕地,建都蓟县(今北京西南);田巿:封为胶东王,统治胶东,建都即墨(今山东平度);田都:封为齐王,统治齐地,建都临淄(今山东淄博);田安:封为济北王,统治济北,建都博阳(今山东泰安)。

项羽的分封制相对于传统的分封制有什么改良的地方呢?

首先就是原来的战国七雄中除了楚国外,其余六国的势力都被削弱了。比如齐国和秦国两个大国都被一分为三了,赵魏韩燕四国的王室代表都被减少地盘或者调离原地了。

其次就是很多跟着项羽打天下的武装代表和地方首领被分封为王了。比如英布、吴芮、共敖、张耳、司马卬等人都是如此。

最后,重点是汉王刘邦这一股特别的势力。因为这一股势力其实大多是由新生士族构成的,而且刘邦还是第一个进入关中夺取咸阳的,灭秦明面上的功劳他最大。所以他是有资格和项羽争夺天下共主或者第一诸侯王的位置的。

有些人说,项羽实施分封制是开历史倒车,是稀里糊涂的选择。其实这个问题真的应该慎重看待,客观地讲,项羽的选择是合理的,考虑也是相当周到的。比如他就把潜在的最大竞争对手刘邦给分封到巴蜀之地去了,一开始就连汉中那块黄金地盘也不打算给刘邦,是张良帮刘邦争取到手的。秦川之间的出入问题是极度艰难的,把刘邦分封到巴蜀,其实已经是对刘邦一致极其厉害的制裁了。还有他切割其他诸侯国的势力,安插了大量军功战将上位,这也是很合理的操作。

项羽的分封制有没有问题呢?当然是有的!比如他在亲己和异己势力的分封安排上就有待商榷,你这么能打,就应该把那些不服的人安排到自己旁边,敢冒头就一鞭子抽过去,他们敢不老实吗?比如把刘邦放在楚国旁边,刘邦敢在不打齐地的时候还定三秦、背后捅刀吗?

咱们后面会逐步说到项羽在政治上的欠缺之处,但总体上可以说,项羽不是不聪明、不是不懂政治,他的核心问题是他太年轻了,对人性的险恶和复杂没有清晰和深刻的认识。他其实是不太明白人在巨大利益的诱惑之下所有的负面情绪都会极致放大的。

比如齐国的田荣,项羽的叔叔项梁对他是有救助之情的,但他以怨报德地拒绝对项梁提供火力支持,项梁的死他是有责任的。而且他也没有追随项羽入关,并不是灭秦的核心功臣。就是因为没有被项羽封王,后面是第一个跳出来反项羽的。

比如陈馀也是如此,他的逻辑是什么呢?是他跟被项羽封王的张耳最初的地位和级别差不多,因为张耳被封王了,所以他觉得自己也应该封王。而且他和张耳这对曾经的好兄弟已经闹翻了,结果张耳封王了而自己只被封了三县之地,这让他觉得很没面子。所以,在田荣闹起来之后,也跟着起兵造项羽的反了。

总之,希望大家明白,只要是牵涉到重大利益分配,就没有一种方案是能够让所有人满意的,我们能做的永远是在处理矛盾关系的问题上去避重就轻、抓大放小。

项羽这种看似很合理的安排,背后还隐藏了一个巨大的BUG,那就是他没有注意到刘邦集团的巨大威胁性。推翻秦朝其实是六国贵族和六国士族的联合作业,而士族从三家分晋之后经过几百年的不断闯关,他们对自己的阶级前途充满了更大的欲望,如果你项羽真的能一力降十会地稳住局面,刘邦是会很安心地在汉中当一个富贵王爷的。可是既然还有人不服并率先跳出来闹事了,说不定我真的可以单车变摩托呢?刘邦对项羽的反杀,其实符合所有的赌徒逻辑。

所以,讲了这么多,希望大家能够明白一点,其实所谓的楚汉相争就是两个阶级争夺最终话语权和利益分配权的斗争。

项羽最后确实是输了,刘邦最后确实是赢了,但大家真的觉得这是项羽和刘邦个人之间的输赢吗?

所以,很多时候在解读历史的时候,会有一种深深的“曲士不足语道”的感觉。成功者全盘通吃、失败者扛下所有,在这样的历史观之下,很多历史的真谛是真的很难聊明白的。

举一个很简单的例子,世人都说项羽有眼无珠、狂妄自大,不知道重用韩信。咱不多说,就换作你是项羽,在自己本身就是当时最好的军事指挥家而韩信没有任何军事业绩的情况下,把军事指挥权交给韩信吗?

最后,简单地说一句,历史的主旋律是什么?是阶级斗争、阶级矛盾。如果不能清晰地了解这一点,读尽史书也枉然。楚汉相争其实就是贵族阶级和士族阶级之间相生相杀,用现在的话说就是,富二代和职业经理人之间的斗争。它既是项羽等旧贵族的最后挽歌,也是刘邦等新士族的时代赞歌。