如果有一天,你在城市街头迷了路,手机上显示的导航定位误差让你绕远了500米,你会是什么心情?

也许只是麻烦了一点,但对于军队来说,这样的误差在哪里都不能容忍。

精准定位,不仅影响我们的日常生活,更关乎一场战役的输赢,甚至一个国家的未来。

但不同国家的卫星导航系统之间,究竟有多大的差距?

这背后的故事可不仅仅是数据那么简单。

早些年,美国GPS系统曾是全球导航界的“一枝独秀”,凭借超高的定位精准度,它被广泛应用在军事、航海、运输等领域,甚至让我们现在熟悉的外卖和打车都多了一层便利。

比如在海湾战争时期,GPS通过精确定位,让美军精准打击敌方目标。

这让其他国家开始意识到,自己也必须要追赶。

于是,苏联在上世纪70年代也投入了巨大的资源,开发自己的导航系统——格洛纳斯。

但是,苏联解体后的混乱局势拖了它的后腿,技术更新进度缓慢,让它对美国GPS无法造成真正的挑战。

进入新世纪,中国看准了时机,启动了北斗系统,从区域导航逐步迈向全球覆盖。

如今,中、美、俄三家已经形成了“三足鼎立”的局面。

此外,欧洲的伽利略系统也在技术上不断进步,不断积累自己的竞争优势。

听起来像是“学霸”和“中等生”的差距。

美国GPS之所以一直领先,是因为它在技术更新和资金投入上从未放松。

据报道,GPS的军用定位精度可以达到惊人的0.1米,甚至能精确到目标个体。

而俄国的格洛纳斯,就显得稍微“落后”了,目前它的定位精度约为1.5米。

别小看这1米的差距,战场上,这可能意味着导弹精准打击与失去目标的区别。

造成这一差距的原因并不复杂。

GPS有着一流的芯片设计制造技术和长期稳定的资金支持,而俄罗斯格洛纳斯的发展却受到了经济实力的限制。

比如,它很多关键元器件还需要依赖进口,但国际制裁又让它在这方面步履维艰。

而另一方面,美国不仅技术基础扎实,商业化程度也非常高,广泛的民用应用更是带来了丰厚的市场回报,反哺了系统升级的资金需求。

相比之下,中国发展北斗系统的故事更像是一场从“0”到“1”的逆袭。

最早建北斗的想法,其实和一个危机事件有关。

据说在上世纪90年代,某艘中国货船因GPS信号被切断,险些引发严重问题。

这让中国下决心要打造自己的导航系统,不能再把关键技术的“命脉”交到别人手上。

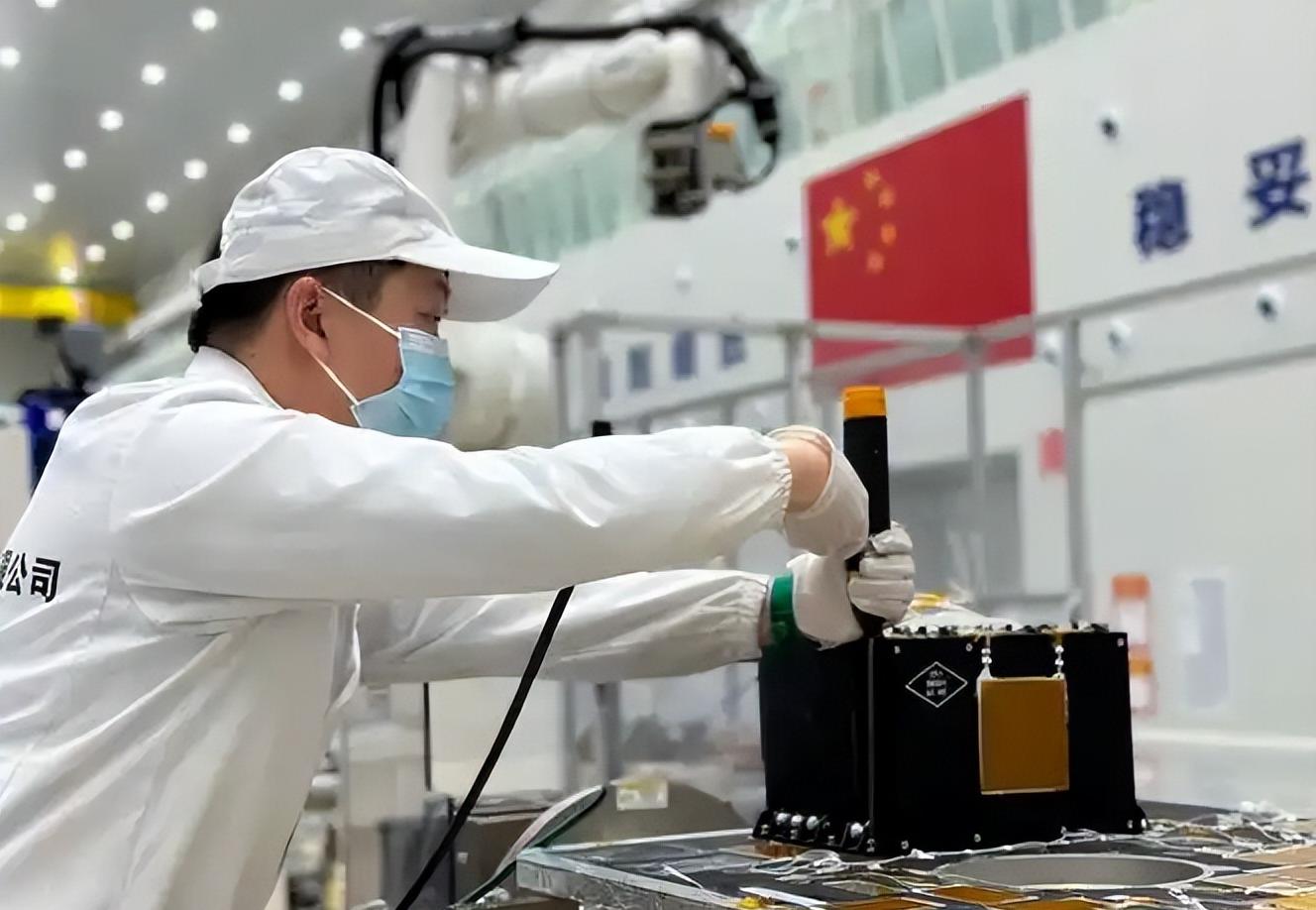

2000年,北斗发射了第一颗试验卫星,开始摸索小范围的区域导航。

到了2020年,北斗完成全球组网,其定位精度已经能与GPS比肩。

这不仅是技术上的进步,也是对国家安全的巨大保障。

它的表现并不止体现在位置定位的“米级”精度上,还有独特的短报文服务功能。

这就好比GPS是“单向导游”,而北斗不仅告诉你路怎么走,还可以让你主动发消息,告诉后台“我需要帮助”。

你可能想问,这功能到底有什么用?

举个简单的例子,假如一个人在山区旅行时迷失方向,手机没有信号,仅靠北斗的短报文功能,他就可以发出自己的位置信息,寻求紧急救援。

这样的设计让北斗得到了很多国家的青睐,目前它已经在130多个国家和地区应用。

北斗正在用自己的技术实力,逐步扭转全球卫星导航市场的格局。

从表面上来看,卫星导航系统的比拼似乎只是一场精度和功能的较量,而实际上,这背后关乎的不仅是技术,还包括资源和市场的争夺。

比如,频率资源的竞争就很激烈。

而当年中国在国际电联上申请优质频率资源的成功,为北斗的全球覆盖奠定了关键基础。

除此之外,北斗的稳定运行还得益于中国整体科技水平的提升。

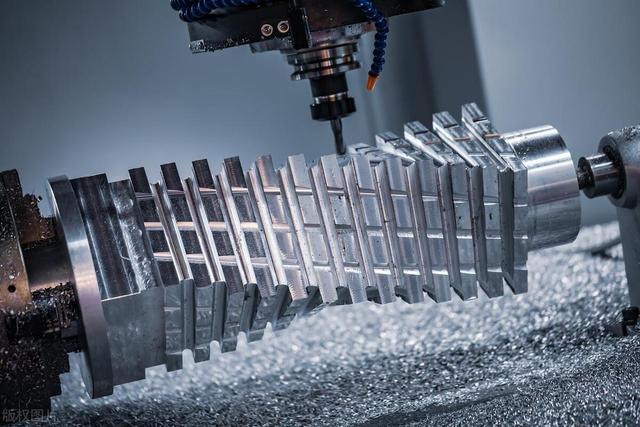

从发射卫星的运载火箭,到接收终端发展的芯片设计,这些背后的配套产业缺一不可。

未来的卫星导航又会是什么样子呢?

可以预见,精准度将进一步提升,甚至可能实现“厘米级”或“毫米级”精度。

此外,导航卫星的功能也会更加多样化,可能还会与人工智能、大数据技术结合,直接参与到城市建设、无人驾驶设备的调配中。

在这场科技竞争中,我们可以看到的不仅是各国技术能力的较量,还有对科学精神和发展信念的坚持。

从美国GPS的全面领先,到俄罗斯格洛纳斯的步履维艰,再到中国北斗的奋起直追,这不仅是关于导航系统的故事,更反映了一个国家依靠科学技术追求自主的信心。

或许,有朝一日,当你的手机如同一个拥有“第六感”的智能助手时,你会忽然想起,原来这一切来自于一场并不为人熟知、却意义深远的太空竞赛。