文|李海霞说历史

编辑|李海霞说历史

每当提起三国时期的街亭之战,总能在历史爱好者中掀起一场激烈的争辩。那场发生在陇山古道上的战役,不仅葬送了蜀汉最接近成功的北伐机会,更让两个名字永远钉在了历史的审判台上——诸葛亮与马谡。当我们拨开演义小说的迷雾,会发现这场败局的背后,藏着远比"纸上谈兵"更复杂的真相。

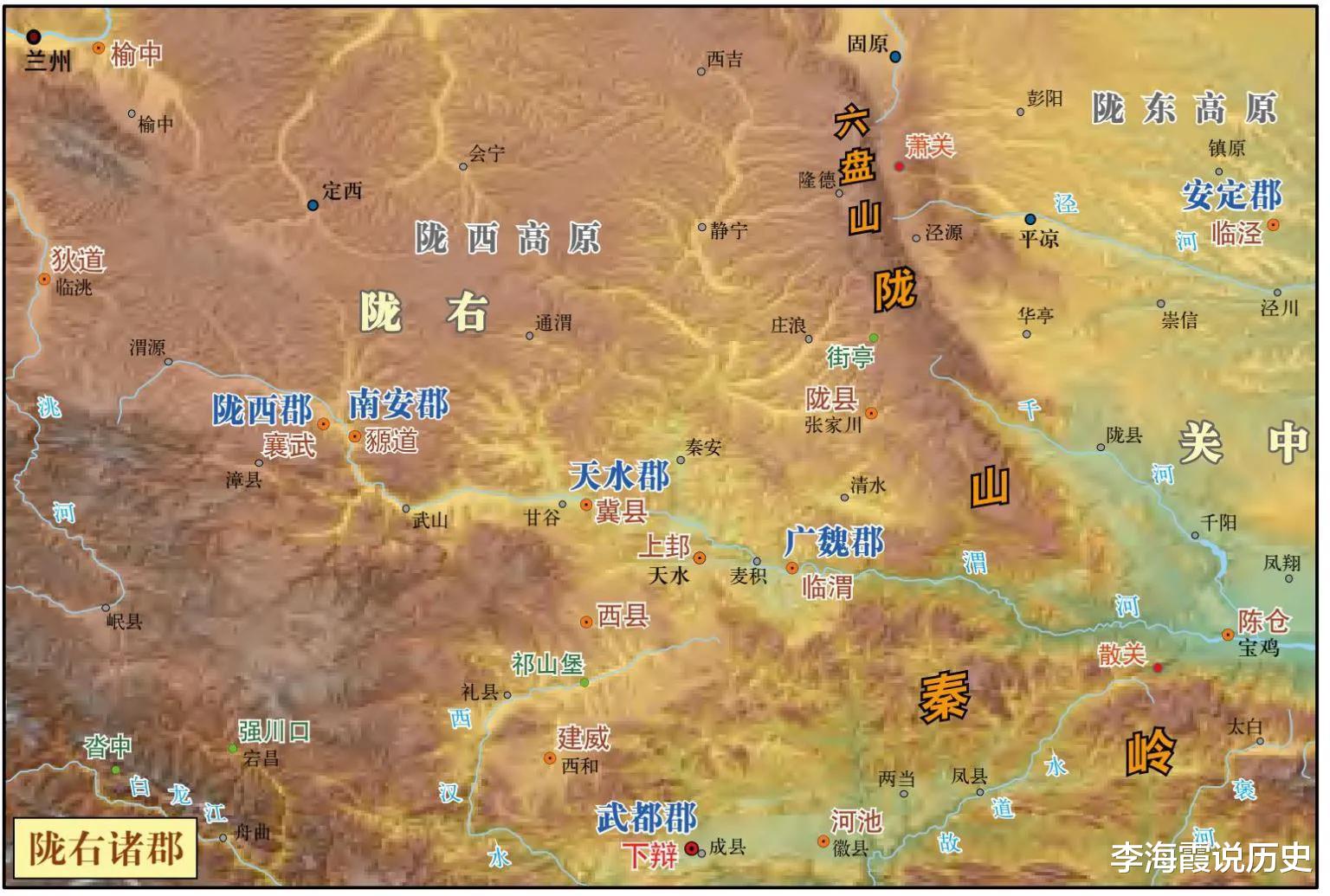

公元228年的春天,蜀汉十万大军分兵四路直指陇右。诸葛亮在军事地图前划出的四支箭头中,最关键的街亭防线却成了最脆弱的链条。当时的陇西太守游楚曾对着蜀军放话:"你们若能截断陇道,东面援军不得过,一月之内陇西自降!"这句话犹如一柄利剑,直指此战胜负关键。可当张郃的五万铁骑卷起漫天黄沙时,驻守街亭的竟是个从未独当一面的参军。

兵力部署的谜团至今令人费解。蜀军在箕谷、祁山布下重兵,却让街亭这个"咽喉要道"唱了空城计。史载当时蜀军总兵力十倍于魏军,但在决定性的战场上,这个优势竟消失得无影无踪。更耐人寻味的是,当老将魏延主动请缨时,诸葛亮却选择了"违众拔谡"——这个决定,究竟是战略失误,还是另有隐情?

站在秦安县陇城镇的古战场遗址,眼前两山夹峙的狭窄谷道依然令人震撼。这条最宽不过千米的天然关隘,曾是来歙两千勇士阻挡数万大军半年的铜墙铁壁。马谡手握万余精兵,却鬼使神差地放弃当道扎营,带着部队登上南山。有人说这是书生用兵的愚蠢,可细究当时形势,或许藏着更深层的无奈:面对张郃这样的山地战专家,传统防御战术是否早已失去效力?

当魏军截断水源的消息传来时,历史的镜头定格在了那个绝望的瞬间。马谡部众的崩溃速度之快,连《三国志》都用"众尽星散"来形容。但真正致命的不是失水,而是主将临阵脱逃的丑态。对比副将王平鸣鼓自持、收拢残兵的沉着,马谡的"失军"之罪显得愈发刺眼。一个连部队都掌控不了的将领,即便有再奇妙的计谋,也不过是纸上谈兵。

诸葛亮的泪水里究竟藏着多少悔恨?当他拒绝魏延的子午谷奇谋时,是否已埋下失败的伏笔?街亭防线的兵力薄弱,究竟是战略误判,还是蜀汉国力所限的必然选择?这些问题像陇山的风,千百年来仍在历史的长廊中盘旋。但不可否认的是,这场败局撕开了蜀汉政权最深的伤口——人才断层的残酷现实。当五虎上将凋零殆尽,诸葛亮不得不用马谡这样的"参谋型"人才填补将帅空缺,这何尝不是一种时代的悲哀?

站在现代视角回望,我们或许不该简单地将责任归咎于某个人。马谡的失误固然致命,但诸葛亮既要统筹全局又要临阵指挥的困境,何尝不是所有创业者的缩影?这场战役留给后世的,不仅是"挥泪斩马谡"的悲情故事,更是一个关于权力、信任与成长的永恒命题:当理想遭遇现实,我们该如何在培养新人与确保成败之间找到平衡?