文|李海霞说历史

编辑|李海霞说历史

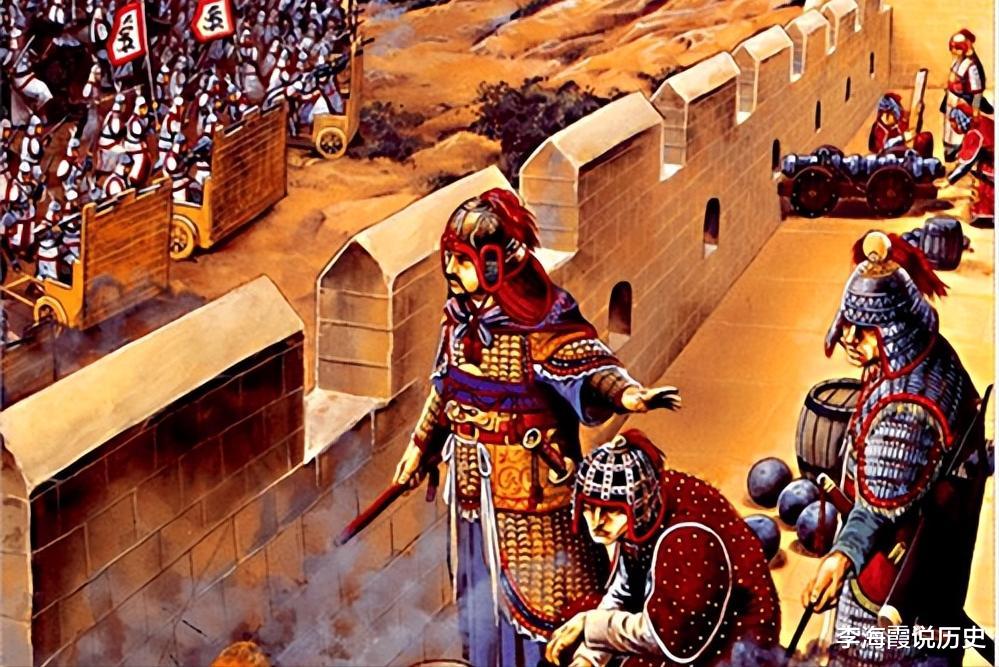

当八旗骑兵的马蹄踏破山海关时,没人能想到这支从白山黑水走出的游牧军队,竟能摧枯拉朽般终结百年大明王朝。更令人困惑的是,当年明军既有精锐的"三大营"坐镇京师,又在辽东部署着毛文龙这样的悍将,为何仍难逃败亡命运?扒开史书细节,一个让人脊背发凉的真相逐渐浮现——这个王朝的崩坏,早从士兵的饭碗就开始了。

万历四十六年寒冬,辽东总兵府账本记录着触目惊心的数字:普通士兵月饷仅够买三斗糙米,而京城文官修建的宁远城墙却耗银八十万两。这种"重城墙轻士卒"的荒诞现象,正是明朝文官体系结出的畸形果实。史载某位巡抚在任三年修筑七座敌台,却任由守军穿着破絮过冬,最终这些精美工事在八旗军的抛石机下不过撑了半日。

更荒诞的潜规则在官僚系统中蔓延。兵部官员将工程预算层层盘剥,到士兵手中只剩发霉的粮草。天启年间流传着"三成修墙,七成敬上"的民谣,某参将为给上官送寿礼,竟克扣军饷购置南海珍珠。当八旗兵吃着烤羊冲锋时,明军士兵却在寒风中嚼着掺沙的窝头——这样的军队如何能战?

毛文龙的悲剧恰是这种体制的缩影。这位东江镇总兵收拢十万辽民组成"复仇之师",却在最关键的时刻遭遇釜底抽薪。皇太极仅用一招"满汉同灶"政策,就瓦解了辽民对故土的执念。更致命的是,当朝鲜使臣将毛文龙描绘成"贪财好色"的禽兽时,北京城的御史们竟信以为真。这位曾令八旗军闻风丧胆的悍将,最终在断粮断饷中沦为海盗式的流寇。

深究败亡根源,明朝特有的"家丁制度"暴露致命缺陷。这些重金打造的精英部队,铠甲造价堪比文官半年俸禄。萨尔浒战场上,明军将领李如柏的亲兵队人均三匹战马,而普通士兵二十人分食一斗米。当孔有德带着先进火炮投奔后金时,明军火器营还在使用洪武年间的老旧火铳——努尔哈赤可是在辽东铁骑中摸爬滚打出来的,这些把戏他十五岁就玩腻了。

历史的讽刺在于,当崇祯在煤山自缢时,八旗军装备的棉甲正是模仿明军制式改良。这个曾经创造出"神机营"的王朝,最终被自己发明的武器终结。或许正如辽东老兵回忆录所写:"我们不是在和建奴打仗,是在和户部的算盘珠子拼命。"当一支军队连士兵的温饱都成奢望,再坚固的城墙也终将成为埋葬王朝的墓碑。