三十年河东,三十年河西。短短三四年前,增程式技术还是中国车市中最具争议性的新能源技术路线。当年,不少业内大佬对其不屑一顾,认为其“技术落后,已经是行业共识”。

现如今,增程式却悄然成为了“最大热门”。从理想、小鹏,到极氪、埃安,乃至通用、马自达,都在纷纷拥抱增程式技术——2024年,增程式电动车(EREV)以116.7万辆的销量和78.7%的同比增长率,成为新能源汽车市场中一匹黑马。它以“续航无忧”为卖点,迅速俘获了消费者的心。

增程式技术究竟是“落后”还是“靠谱”?在消费热潮的背后,增程式技术是否真正满足了消费者的多样化需求?除了里程这本账,智驾稳定性、驾控体验、综合能效方面的细节,是否也该被纳入考量?站在行业视角,增程式电动车当前是否为“最优解”,又有哪些问题亟待解决?

站在2025年的这个节点,我们仔细剖析一下增程技术的现状与挑战,探讨增程车型从单一优势向全面升级的进化之路。

增程式技术,是怎样从“落后”逆袭成热门的?

简单地来说,增程式电动车是一种串联式插电混动汽车,其中的发动机不参与动力供应,其作用仅限于在动力系统需要时,用来带动发电机发电。所以,从本质上来讲,增程式电动车就是一台电动车,只不过相对于纯电车只能用充电或换电来补能,增程式电动车还能“烧油发电”。

从2010年开始,通用、宝马、日产等厂家均先后推出过增程式电车。但早期增程式电动汽车都有着相同的痛点,一是因技术条件限制,在乘用车领域商业化较为失败;二是增程器的设计初衷,并非节能减排,且往往会受到部分产业政策的质疑。

增程式汽车所配装的发动机排量大多数都较小,其优势在于发动机在负责发电时,可以始终保持在高效范围内运行,持续为电机或电池提供电能。从理论上讲,增程式混动车型比传统燃油车的能耗更低,也比亏电状况下插电式混动车型的馈电能耗低。但没有发动机直驱始终是增程的短板,如果长时期高速行驶,增程式车型会出现明显“小马拉大车”的状况,油耗直线上升。

理想和问界,可以说是增程式技术的重要推动者。理想汽车创始人李想出身互联网行业,自带用户思维,对于用户体验十分关注。其创业之初,电动汽车的里程焦虑十分严重,为了缓解用户的里程焦虑,李想想到了增程式路线。在理想ONE没有达到预期之后,理想迅速迭代升级,凭借新型号增程器所带来的更好体验,成功抛掉增程式技术头上的负面帽子。

除了成功消除里程焦虑,增程式技术还具备一个PHEV插混车型无法比拟的优势——增程式技术具备全时电驱的特点,它始终由电动机驱动,具备纯电车一般的灵敏平顺及强劲加速性能,同时其发动机运转时间比传统混动车型明显减少,驾驶体验超过绝大多数HEV或PHEV混动车型,用当前流行的话术来说,就是“电感更强”。

可以说,增程式技术是中国特有的技术——中国市场与欧美日都截然不同,欧洲城市稠密,大多数国家面积很小,消费者鲜有驾车数百甚至数千公里“自驾旅游”的需求;日本的国情也与欧洲类似;而在美国,虽然地理条件与中国有类似之处,但基于对皮卡等工具车的更广泛需求,美国市场至今更倾向于大排量燃油车型——增程式技术在中国市场的走红,正源自于市场的需求,是消费需求拉动起来的技术路线。

热潮背后:算清增程这碗好饭的“细账”很重要

增程式技术能够逆袭,因为它打中了中国消费者的多项“痛点”,但其未来发展的瓶颈,同样受限于消费者的需求与体验。

回到消费者需求这个本源问题上,最初许多人选择增程,续航里程是首要考量,但早期消费者却不是很关心技术问题,而是更偏向车内的配置和豪华程度,比如“冰箱彩电大沙发”,掩盖了某些车型在增程技术上的短板。但随着市场成熟,单一的里程数字已不足以定义一辆车的好坏,“冰箱彩电大沙发”也无法改变汽车作为交通工具的基本属性,越来越多的用户自然开始关注起“细账”:

首先是综合能效与动力表现。在电池电量充足时,增程式依赖电驱表现尚可,但在亏电状态下,动力输出是否平顺、油耗是否经济成为关键考验。

其次是智驾稳定性。智能驾驶日益成为购车标配,传统燃油车在智驾上有着天然的短板。对增程车来说,纯电场景当然没问题,但还是在亏电场景下,发电功率的波动可能干扰智驾硬件的运行,导致自动驾驶功能受阻。这一问题,在许多增程式车型中普遍存在。

最后是驾控体验。亏电时,部分增程车型会出现动力响应迟滞和噪音增大的问题。例如,增程器高负荷运行时,噪音和振动可能侵入座舱,与消费者对新能源车静谧性的期待相悖。可以说,增程式技术在NVH和驾控层面的潜力,都尚未被充分挖掘。

说一千道一万,亏电状态,就是增程式技术绕不开的现实考验,也是用户体验的分水岭。原本又安静、又够劲的增程式车型,一旦处于亏电状态就有被“打回原型”之感觉。不少增程式车主反应,从纯电切换至增程模式时,动力衔接不畅、顿挫感明显、噪音和振动也随之大增,用户能够感知到体验的明显“降级”——这些问题不仅关乎单一部件的性能,更指向动力系统、电池管理与智能化之间的协同不足。

显然,增程技术的未来不能仅靠硬件堆砌,而需更智能、更高效的整体解决方案。

从大众的两部内燃机“明星”,看增程式技术的未来

增程式技术若想从“过渡方案”迈向“最优解”,正需要在全链条上迎来系统性升级。

在2025年的时间节点上来看,增程式技术要继续发展,已经面领着难以绕过的瓶颈。单纯提升增程器的效率,已不足以应对复杂的用户需求。未来的增程式解决方案,毫无疑问应走向生态协同,以系统性思维解决当前的技术短板。

而这个部分,正是传统汽车大厂发挥优势的时候。

EA 211发动机和第五代EA888发动机。这些曾经的燃油明星,如今凭借诸多先进技术细节,在新时代依旧闪亮,也为增程式技术的进步提供了宝贵借鉴。

尽管EA888作为中大排量的内燃机,或许并不适合直接作为增程器使用。但从历代EA888发动机的升级中,仍然可以总结出诸多可供增程式技术发展借鉴的思路——例如,第五代EA888通过可变截面涡轮增压器和500bar超高压燃油系统,实现动力输出与燃油经济性的平衡,其热效率高达38%,优于许多同类发动机。其高效燃烧和优化涡轮技术,不仅提升发电效率,还为混动系统的协同工作奠定了基础。

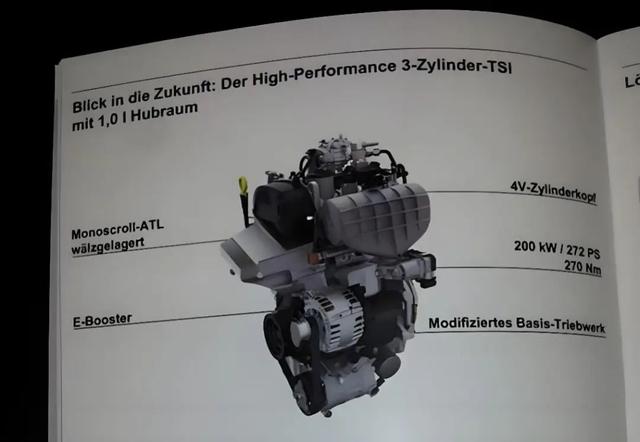

大众还有一款同样技术领先的EA211发动机,同样具备成为优秀增程器的极大潜力——这台斩获“中国心十佳发动机”的小型内燃机与EA888一样配备了可变进气截面增压器(VTG),350bar高压喷射系统也足以带来澎湃动力,其配备的双 VVT 可变气门正时技术、电动水泵等多项节能技术,可以实现动力输出与燃油经济性的平衡,为混动系统的协同工作提供了强大支持。

比如从增程器的效率来看,当前理想、问界的1.5T增程器,在升功率上难以突破80kw/L。而大众早在十年前的2015年,就能用EA211发动机达成200kW/L的升功率。

更何况,大众还具备更强的全场景能效管理能力。通过引入更智能的电池管理系统,根据驾驶工况和电量状态动态调整策略,既提升综合能效,又减少从纯电到增程模式切换时的体验落差。这也是大多数中国“新势力”所不具备的能力。

事实上,大众目前已经量产上车的多项内燃机技术已可为增程式车型所用。而且,上汽大众目前也在紧锣密鼓地进行增程式技术的开发,预计到2026年,上汽大众的增程式车型就将落地开花。

结语

最后,我们以一点趣谈,来看看大众的增程式未来……

说到增程式,大多数中国消费者可能第一时间想到的还是理想和问界。但我们想提醒大家,千万不要小瞧大众在增程式技术上的实力与潜力——增程式技术并非最新的发明,该技术路线的出现,距今已有80多年历史,最早可追溯到二战时期的费迪南德·保时捷为虎P坦克设计的动力系统。这位费迪南德·保时捷,正是大名鼎鼎的保时捷博士、大众甲壳虫之父、费迪南德·皮耶希的外公……换句话说,增程式技术的发明者,就是大众!

增程式发明者,再度发明增程式?有什么不可以呢?

奥迪还曾经做过增程式动力拉力赛车,还拿了冠军!不过增程式动力更接近电车,发动机的重要性不再是老油车那样,是绝对的地位!