1949年深秋,当人民解放军的战士走进郭勋祺的囚室时,这位曾经叱咤风云的国民党将领正独自坐在窗边,手中捧着一本泛黄的旧书,轻轻叹息。谁曾想到,这个带领川军浴血奋战、抗击日寇的战争英雄,有朝一日会成为自己昔日部下的阶下囚?然而,命运的转折往往就在瞬间。

当老战友刘伯承和陈毅堂堂正正地走进来,带着诚挚而坦荡的目光望向他时,郭勋祺心中那些久久郁结的迷茫和彷徨,就在那一刻烟消云散了。

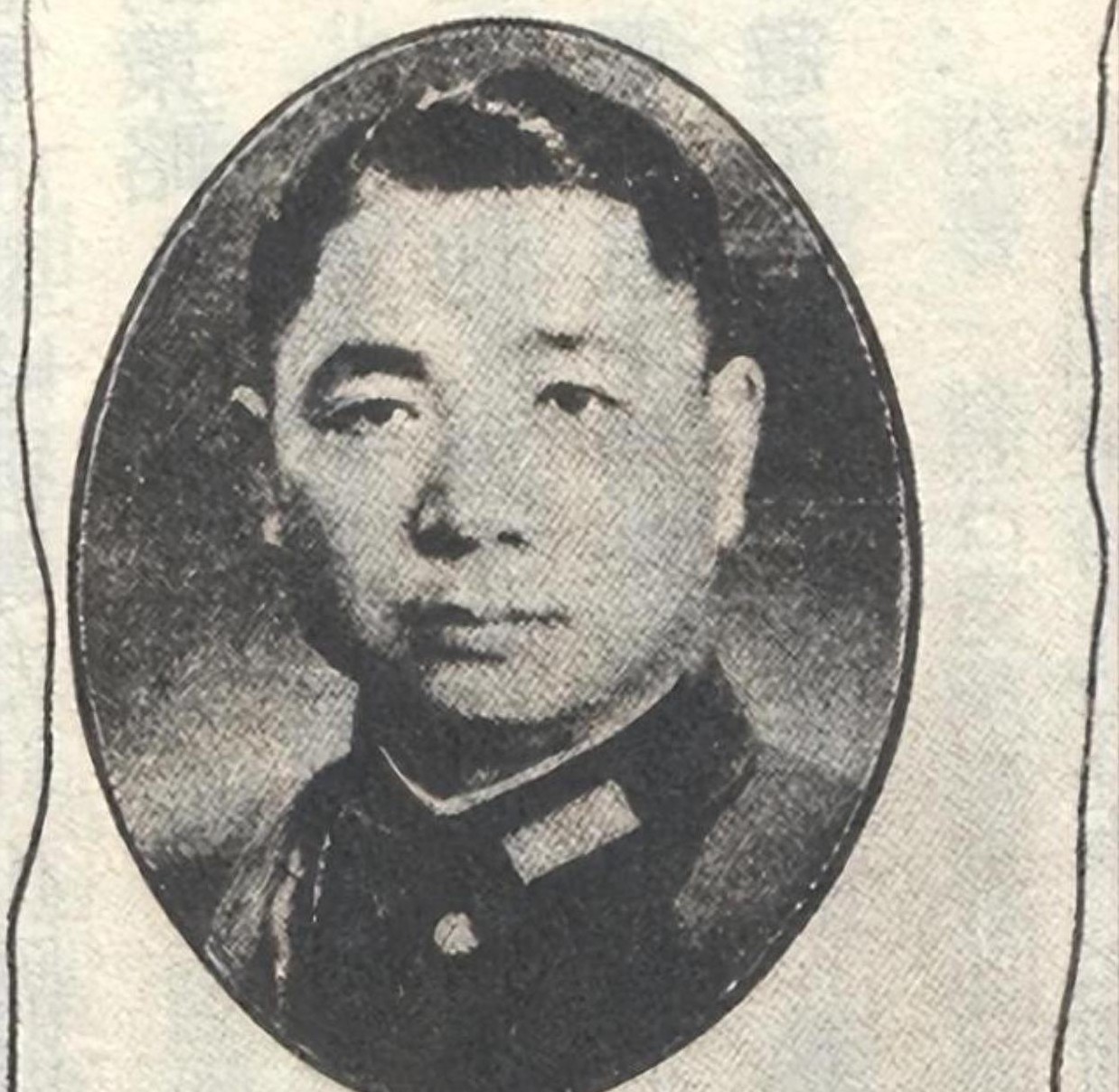

郭勋祺,这个响当当的名字,几乎与川军的抗战史密不可分。早在北洋政府时期,怀揣着满腔热血和理想的郭勋祺就投身军旅,从一名普通士兵做起,靠着过人的军事才华和领导力,迅速成长为一名备受瞩目的青年将领。

在那个军阀割据、列强环伺的乱世中,郭勋祺并没有被腐朽颓废的军阀作风所同化,反而在与进步力量的交往中,逐渐萌发了建立一个强大、独立、富强新中国的理想。1926年,已经官至旅长的郭勋祺在一次社交活动中与共产党领导人陈毅相识,两人一见如故,很快就结下了深厚的友谊。

在那动荡不安的岁月里,每当军务之暇,他们常常邀约出游,或是登高远眺,畅谈报国理想;或是把酒言欢,探讨国是民生。然而,郭勋祺与陈毅的私交很快引起了其上级刘湘的不满。刘湘对进步力量深恶痛绝,他多次派人监视、跟踪郭勋祺,甚至当面警告他要与共产党划清界限,否则军权难保。

但郭勋祺却从未动摇,他坦然直面上级的责难和威胁,用实际行动捍卫着自己的人格和操守。对他而言,个人的前途与国家的命运相比,实在太过渺小。即便因此被撤去兵权,降为副师长,郭勋祺也没有半分后悔,也从未背弃自己的良知。1927年4月,国共合作最终破裂,国民党在全国范围内疯狂扑杀共产党员,万余人惨遭杀害。作为重点通缉对象的陈毅被迫舍弃一切,四处躲藏,朝不保夕。在这生死关头,是郭勋祺挺身而出,冒着极大风险,暗中窝藏、接济陈毅,最终助他逃出生天。

多年后,当陈毅回忆起友人冒死相救的往事时,依然感慨万千:"若非勋祺兄舍生忘死,我陈某人恐怕早已作古了。"对郭勋祺而言,这是一次凸显人格力量的生命抉择,而他作出了正确的选择。1937年,抗日战争全面爆发。郭勋祺受命率领所部川军第144师,与全国将士一道投身到那场惊心动魄的民族解放战争中。

然而,在国民政府的倾轧和排挤下,郭勋祺率领的部队长期得不到有力的后勤支援,士兵缺衣少食,军备简陋落后,给前线将士带来诸多困难。但面对异常凶悍的日军,郭勋祺没有丝毫退缩,而是靠着高超的指挥才能、灵活的战术运用以及勇于牺牲的大无畏精神,带领川军将士浴血奋战,屡创佳绩。1938年春,日军大举进犯徐州,企图一举拿下这个淮海之地的战略要塞。守卫在中条山阵地的第144师面对敌军惨烈的轮番进攻,伤亡惨重,弹尽粮绝。

在最危急的时刻,郭勋祺临危不乱,亲自督战,指挥部队利用有利地形,以集中兵力、逐次歼敌的战法,终于以寡敌众,力挫日军的疯狂进攻。那一战,郭勋祺亲自冲上战场,左腿负伤,但他拒绝下火线,拄着枪,坚守阵地达7昼夜,鼓舞了全师将士的士气,取得了中条山阻击战的重大胜利,为徐州保卫战赢得了宝贵时间。事后,一向吝啬赞美的蒋介石也对郭勋祺此战的英勇善战给予了高度评价。

在艰苦卓绝的抗战中,第144师与新四军所属部队虽然分属不同的战区,却心往一处,始终谨记着共赴国难的使命。两支部队的将士们常有书信往来,互通军情,交流战术心得,共议抗敌良策。每当双方会师,官兵们总要把酒言欢,以歌代哨,其乐融融,结下了深厚的革命情谊和牺牲奋斗的坚定信念。

郭勋祺也时常与新四军将领切磋战术,交流心得。一位当时的新四军参谋回忆说:"郭师长虽是国民党将领,但待人真诚,爱兵如子,常与我们共议抗战大计。他的为人和作战才能,在新四军将士中也是赞誉如潮。

"然而,郭勋祺与共产党的亲密往来,却引起了蒋介石的忌惮和不满。1939年春,以"里通外敌、勾结共匪"的罪名,郭勋祺被撤去兵权,差点被投入军法审讯。对于国民党的倾轧和排挤,郭勋祺感到无比愤慨。他甚至一度萌生了脱离国民党,投奔新四军的念头。

然而,共产党人却极力劝阻,认为贸然行动不利于团结抗战的大局。虽然内心失望,但郭勋祺最终还是接受了党的建议,将个人恩怨置于民族大义之下,决定继续留在国民党队伍中为抗战出力。抗战胜利后,郭勋祺曾一度对和平充满期待。然而,国共两党矛盾迅速升级,内战阴云密布。面对共产党的真诚合作呼吁,国民党却借机打压异己,大肆囤积战略物资,加紧扩军备战。

郭勋祺对此感到无比失望和愤慨,他多次上书中央,力劝国民党放下成见,以民族大义为重,与共产党携手建设和平、民主、富强的新中国。但他的建议却石沉大海,国民党非但置若罔闻,反而变本加厉地开展"清共"行动,将矛头直指共产党及其同情者。万般无奈之下,作为国民党将领的郭勋祺,只能在内心抱憾,继续履行自己的军人职责。

1947年,国共内战全面爆发。郭勋祺被任命为第8军副总司令,率部与西南野战军并肩作战。然而,国民党军队虽然拥有美式装备和军援优势,但由于官僚腐败、军心涣散,士气低落,战斗力远不如劲敌人民解放军。

郭勋祺虽然尽力调兵遣将,严明军纪,但收效甚微。他越来越感到国民党的残暴腐朽,对其失去信心。

1949年秋,国民党军队在全国战场接连溃败,郭勋祺所部被迫退守四川,士兵伤亡惨重,军心动摇。当人民解放军强渡嘉陵江,直逼重庆时,郭勋祺做出了一个大胆的决定:他联络国民党其他爱国将领,秘密商议起义事宜,最终于11月初率部宣布起义,加入人民解放军。

起义后第三天,老战友刘伯承、陈毅前来探望。重逢之下,三人热泪盈眶,往事如烟。刘伯承拉着郭勋祺的手,宽慰地说:"勋祺兄,我们都是为国为民而战,抗战时期共赴生死,今天虽是敌对,但谁又能否认你为国为民的一片赤诚之心?今天能够跟你并肩作战,我打心底里高兴啊!"

陈毅也动情地说:"勋祺兄,我们都是黄埔一期,又在川军共事多年。你对党的信任和支持,我们永远铭记在心。现在国家需要我们这些老兵,一起来干一番事业,以实现我们年轻时的报国理想,你意下如何?"郭勋祺听后热泪盈眶,紧紧握住两位老友的手,许下"与人民同呼吸、共命运"的铮铮誓言。

之后,郭勋祺主动请缨,要求回到四川老家,配合人民解放军做好当地国民党军队的策反工作。在重庆期间,他还秘密联络多年未见的家人,托人捎信让他们放心。凭借多年的威望和感召力,郭勋祺出色地完成了任务,先后争取国民党第18集团军、50军等部起义,有力配合了人民解放军的进军,为和平解放大西南扫清了障碍。

事后,毛泽东主席亲自接见了郭勋祺,并亲切地称赞他是"人民的好儿子",勉励他要"发扬光大黄埔军魂,建设社会主义新中国"。受宠若惊的郭勋祺表示,一定不辜负党和人民的期望,为新中国的繁荣富强贡献自己的一切。

1955年,郭勋祺被授予中将军衔,先后担任西南军区副司令员、成都军区司令员等职务,为巩固国防、平定叛乱、社会主义建设作出了重要贡献。文革期间,他曾一度受到冲击,但很快得到平反,继续工作直至1985年去世,享年82岁。

郭勋祺将军的一生,是一段与共和国将星血脉相连的红色传奇。他虽然出身国民党军队,但骨子里始终洋溢着一股爱国为民的赤子之心。无论是在北伐战场、抗日沙场,还是在解放战争的硝烟里,他始终以一名军人的风骨和操守,履行着对国家和人民的神圣职责。

每当民族危亡、山河破碎之时,他总能挺身而出,敢于向腐朽势力说不,敢于同反动派针锋相对,始终坚守心中的正义,誓与国家和人民共存亡。郭勋祺将军的一生,也生动诠释了共产党人的优秀品质能够影响和团结国民党爱国将领,共同为民族解放、人民幸福而奋斗。

尽管身处两党敌对的特殊年代,但有志之士总能跨越党派和信仰的藩篱,在民族存亡和人民利益面前,达成共识、携手并进,谱写出一曲曲气壮山河的爱国壮歌。这其中,共产党人的博大胸襟、真诚善意和高风亮节,无疑是吸引和感召国民党爱国将领的关键所在。

悠悠百年,郭勋祺将军的传奇故事,早已成为一段永不磨灭的红色记忆,镌刻在共和国的史册之上。今天,我们缅怀这位民族英雄、人民功臣,不仅要继承发扬他爱国奉献、舍生忘死的革命精神,更要以此为鉴,加强爱国主义教育,教导后人铭记革命先辈的丰功伟绩,自觉把个人理想与国家前途、民族复兴紧密相连,为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。