一位游客驻足在博物馆的青铜器展厅,一边打量着殷墟司母戊鼎,一边低声感叹:"在那个年代,中国真的是独自站在世界舞台上吗?

"他的朋友沉默片刻,随后反问:“难道不是有很多文化交流的证据吗?”这段对话或许看似偶然,却提炼了我们今天讨论的核心:长久以来,中国古代文明的“孤独论”广为流传,但是真相真的如此简单吗?

许多年以前,青铜器只是躺在沙漠的遗址中,静静等待着考古学家们的发掘。

你能想象,来自4000年前的齐家文化青铜器与黑海地区的冶炼技术居然有着共同的源头吗?

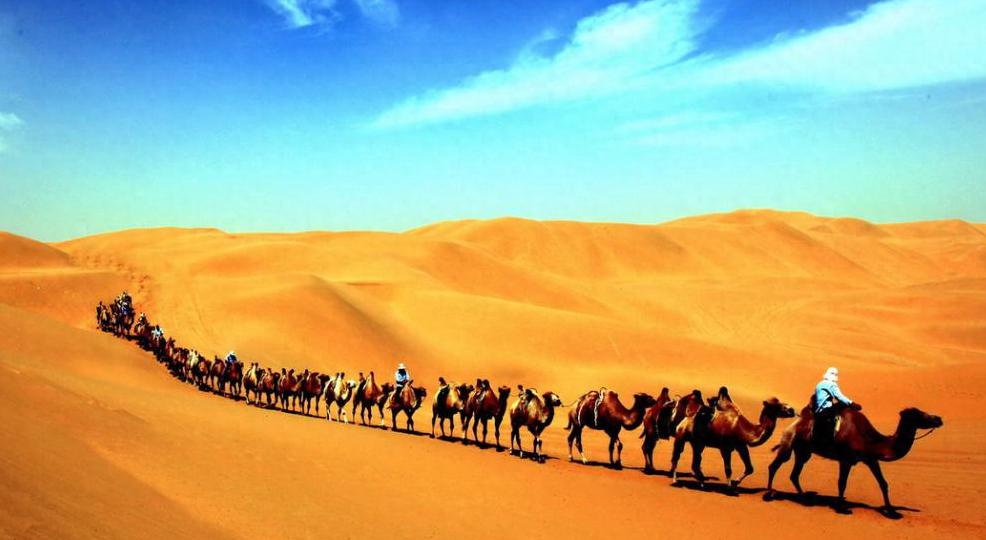

在那个远古的年代,驼铃未响,但东西方却早已悄然开启对话。

新疆通天洞里,出土了能够追溯到4.5万年前的西方石器技术。

这些证据不是告诉我们,古代中国并不孤立,而是与其他文明在技术领域进行过深深的交流吗?

仿佛在完成一幅历史的拼图,那些金属的碎屑、陶器的残片,在发掘者的手中慢慢拼凑出跨时代的画面。

殷商时期的青铜礼器,就如同一场技术与文化的盛宴,将西方的冶炼工艺和东方独特的宗教信仰相结合。

由此可见,古代中国并没有游离于世界之外,而是在不断地与其他文明互动,吸收并创新。

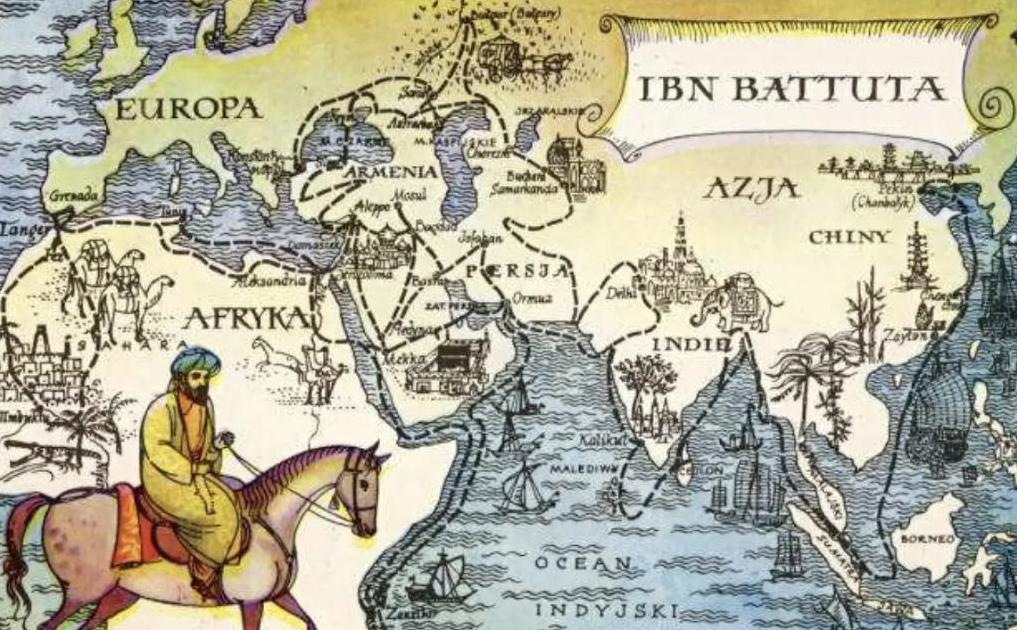

再往后一千多年,商队带来了佛教的智慧。

当玄奘西行步履不停,他并非孤独的探险者,而是开辟了一条深厚的文化纽带。

在他的旅途中,不只是印度的佛法被带到了中国,也是中国文化影响了佛教学说。

想象一下唐代寺院的“译场”中,学者们在油灯下,轻声讨论着术语和理念,不禁让人生出敬意。

在这些跨文化的旅行中,佛教与儒、道思想的交融丰富了中国文化,塑造着中华文明独特的灵魂。

日本遣唐使带回密宗佛教,再传入中国,成为一个不断变迁的文化回旋。

这样的文化旅程,怎能用单向的输入输出来描述?

这种互动,就像一场跨时空的交流派对,沉淀下来的是持久而厚重的历史记忆。

敦煌的文明汇流:多元文化的交融奇迹再往西,到了被称为“文明汇流”的敦煌。

可曾想过这座隐藏在戈壁中的石窟,竟然成为了文化交融的超级枢纽?

希腊的立柱在这里与佛教美术风格交相辉映,而我们熟悉的蚕丝与造纸技术也在这里得以展现。

正是在这里,各种文化元素频繁交流,仿佛绚烂的烟火在夜空中炸开。

敦煌的丰富文化带给我们的是怎样的思考呢?

不仅仅是科学技术的传播,更重要的是精神领域的碰撞。

《老子化胡经》和《大秦景教碑》不仅记录着宗教的融合,也见证了跨文化共生的奇迹。

面对这样的历史,我们哪里能够简单地说古代中国“孤独”?

相反,它是一个百川汇流的文化中心。

揭开“孤独论”的认知误区与真相那么,“孤独论”为何还是如此流行?

也许是因为它简单并直接,迎合了某些先入为主的观念,但越是简单的说法,越可能忽视复杂的真相。

时间线容易被误读,当横向比较古代文明时,人们或许轻易忽略了在每个时代,不同文明往往在同步进步,影响着彼此。

更不用说當我們从朝贡体系的表面深入去看其背后的商业交流、技术转让,就会发现其中蕴含的丰富对话与合作。

中华文明未曾中断,但并不意味着我们孤立、静止,而是一直在吸纳、转化。

结尾:历史上的中国是一个多元文化汇聚的地方,这是一个被考古学家证实的事实,无数文明的声音在这里交流互通,互鉴互学。

这种多元化的丰富与广博,正是我们不断前行的力量源泉。

以开放的心态去理解过去,也同样帮助我们以开放的姿态走向未来。

如此,我们不再需纠结于“孤独”还是“对话”,此时的我们,正好位于交流的漩涡中心,以自信的步伐迈向世界。