西安某高校实验室的日光灯下,36岁的张婷正在调试激光测距仪。仪器投射出的绿色光斑在墙壁上微微颤动,恰似她此刻难以平静的心绪。2021年的某个深夜,当她把第一条科普视频上传到短视频平台时,谁也不会想到这个工科女博士会以"相宜"之名掀起舆论巨浪。

这个曾穿着白大褂在实验室测量纳米材料导电性的学者,如今却在直播间娴熟地展示着口红试色。中国互联网络信息中心(CNNIC)2023年数据显示,我国短视频用户规模已达10.12亿,其中知识类内容创作者占比不足0.3%。相宜的转型,恰似一滴水银坠入沸腾的流量之海,折射出当代知识精英在数字时代的生存困境。

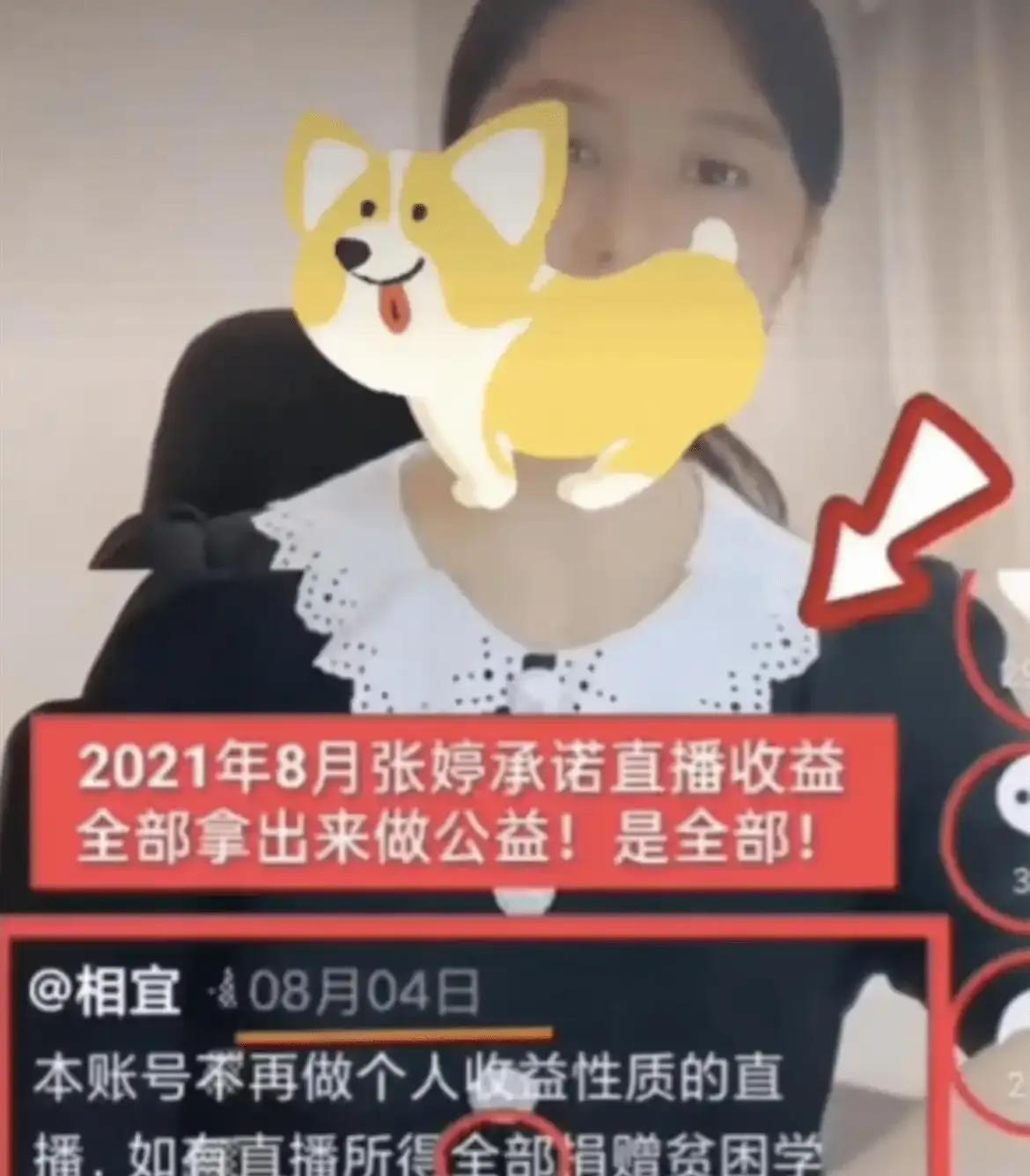

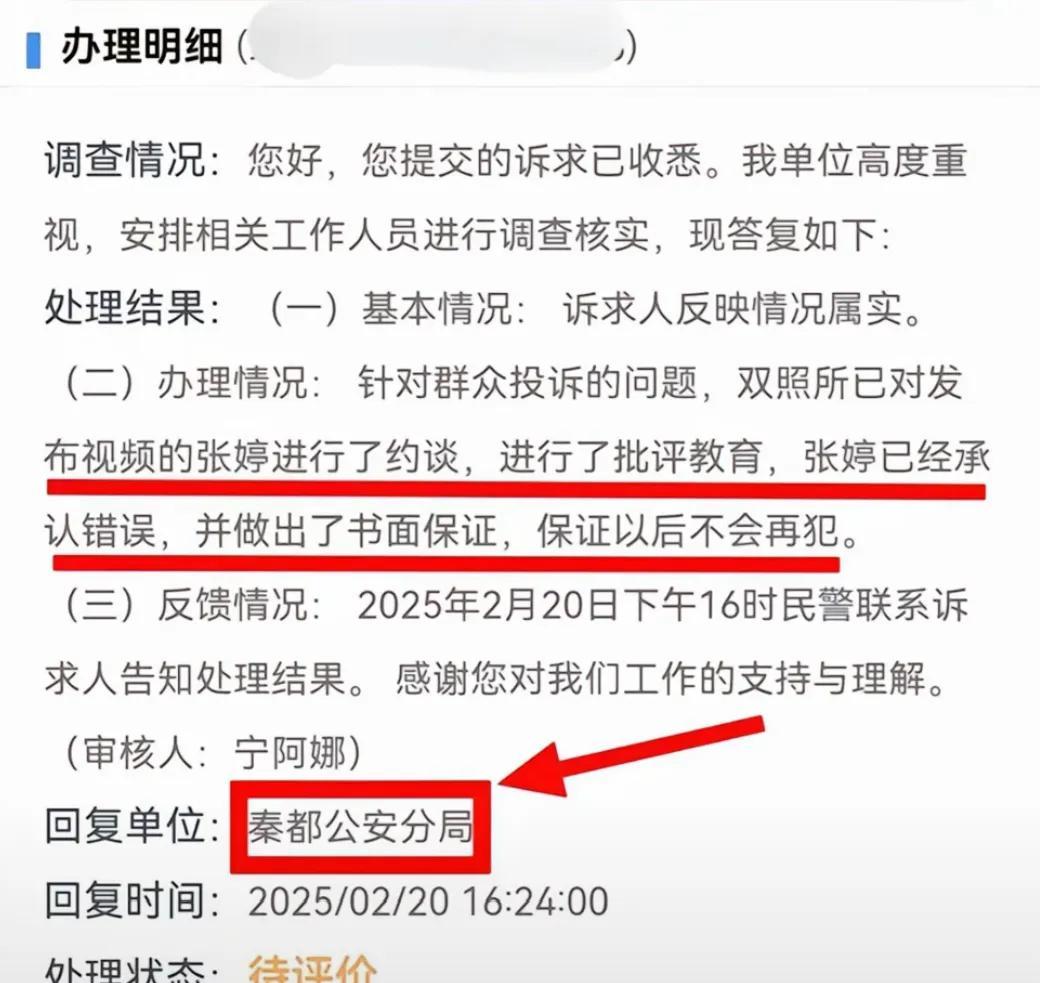

当相宜第三次说出"我们日本"时,直播间实时弹幕突然炸开锅。这个曾留学东瀛的工科博士不会想到,几句口语化的表达会成为点燃舆论的导火索。"打假斗士"李雨禅的举报信像精准制导导弹,接连击中相宜的学术身份与公众形象。这场看似偶然的争端,实则是算法机制下的必然碰撞——平台推荐系统更青睐争议性内容,据字节跳动内部数据显示,带有冲突标签的视频推荐量平均高出常规内容37%。

在这场流量与道德的博弈中,相宜选择了极具争议的"对冲策略"。她在辞职声明发布的72小时内完成MCN机构签约,这比常规网红转型周期缩短了85%。剑桥大学数字社会研究中心2024年发布的报告指出,全球72%的知识网红在转型过程中会出现"价值观漂移",其中46%会在首年遭遇重大舆论危机。

2024年春节的咸阳街头,烟花禁令下的寂静被相宜点燃的爆竹撕裂。这个物理学博士应该比谁都清楚,火药燃烧产生的2800℃高温足以融化钢铁,却算不准公众情绪的温度临界点。当"炸小人"的烟火升空时,中国政法大学传播法研究中心监测到相关话题的舆情指数在3小时内飙升420%,这种"自毁式营销"正成为网红经济的危险新范式。

父母金婚庆典的舞台灯光下,相宜为二老戴上金戒指的动作被慢镜头反复播放。网友通过户籍信息反推,发现其父母婚龄与金婚要求的50年存在6年缺口。这种"时间折叠"的叙事策略,恰恰印证了复旦大学社会心理学教授李威的最新发现:短视频时代的情感共鸣存在"7秒黄金阈值",创作者不得不用戏剧化压缩现实时间线。

相宜直播间里不断滚动的购物车链接,像极了实验室里她曾研究过的石墨烯导电模型——每个节点都承载着巨大的能量传输。中国社科院2023年《知识网红发展蓝皮书》显示,博士学历网红带货转化率比普通网红高出58%,但退货率也相应增加23%。这种矛盾的数据背后,是公众对知识权威的复杂期待:既渴望获得专业指导,又警惕商业化的知识降维。

当相宜在镜头前哽咽着诉说辞职压力时,直播间同时在线人数突破10万。北京师范大学认知神经科学实验室的脑电监测显示,观众在观看"卖惨"桥段时,前额叶皮层激活程度降低37%,而边缘系统活跃度提升52%。这种神经机制的转变,或许解释了为何理性批判总难敌情感共鸣的传播势能。

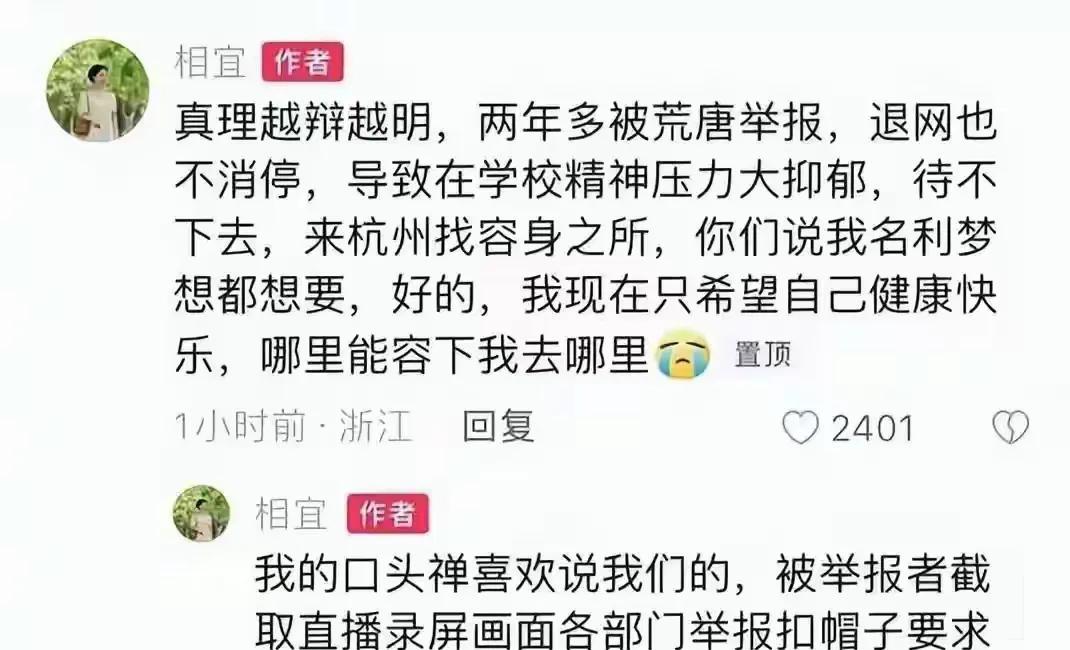

站在被举报信堆满的办公室窗前,相宜或许会想起读博时那个反复失败的实验。当时的她通过调整激光入射角度,最终得到了完美的衍射图案。如今的困局同样需要这样的智慧转身:是继续在算法牢笼里跳危险探戈,还是重构知识传播的价值坐标系?

当我们刷过又一条争议视频时,不妨多想三秒:手指的每一次滑动,都在为这个时代的文化生态投票。华中科技大学最近研发的"内容价值评估AI"给出启示:优质内容的生命周期是快餐内容的182倍。或许真正的破局之道,就藏在每位观众理性思考的0.3秒迟疑中。

此刻夜幕下的西安城,高校实验室的仪器仍在记录着纳米材料的数据波动,而千里之外的服务器机房,相宜的直播数据正在生成新的流量图谱。这场没有硝烟的战争,终将在我们每个人的选择中见分晓——你会为哪种未来按下点赞键?