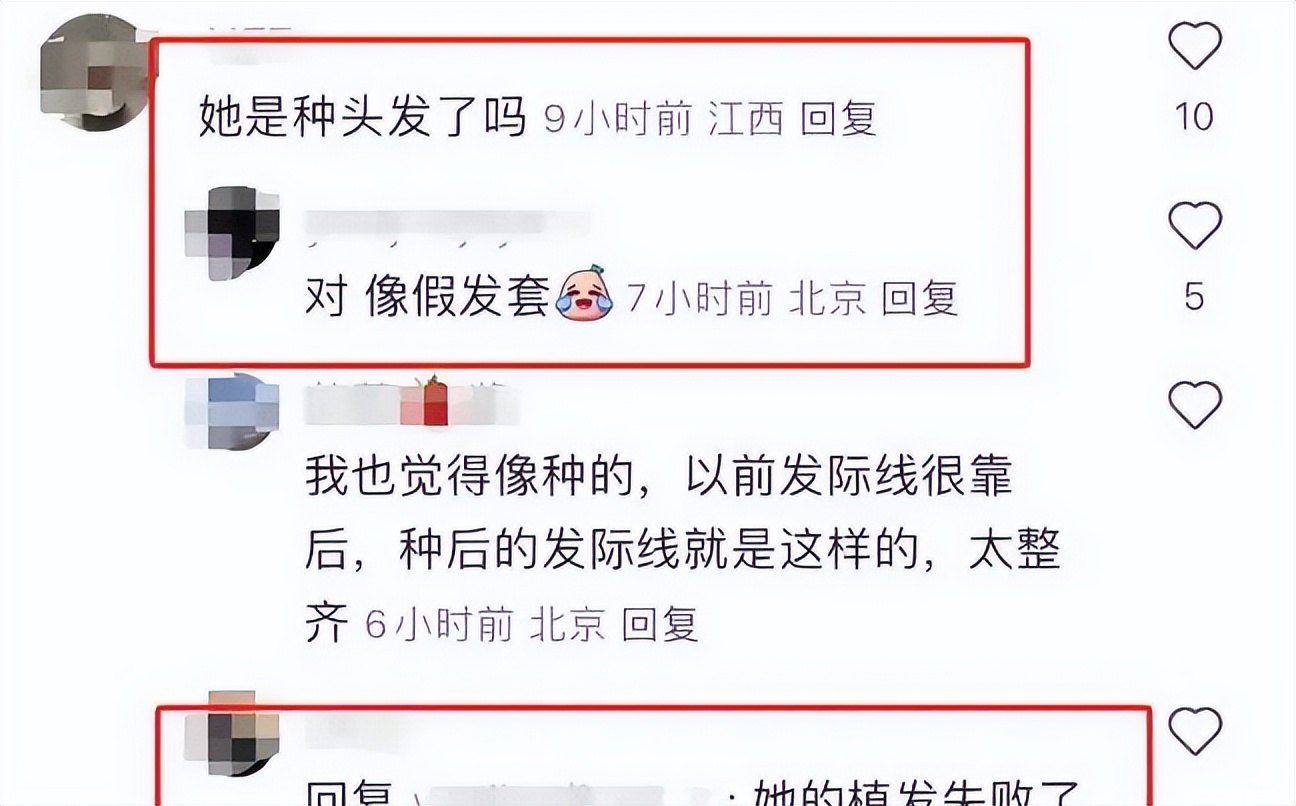

最近霍思燕和杜江在西藏旅行的一组街拍照引发了全网热议。照片中,霍思燕的发际线问题和身材变化成为焦点,网友们纷纷感叹"女神形象崩塌"、"岁月是把杀猪刀"。这种反应其实折射出一个有趣的社会现象:我们对明星的期待往往超出了合理的范围。

记得去年杨幂在接受采访时说过:"我们也是普通人,只是职业比较特殊。"这句话道出了多少明星的心声。根据2023年中国演艺圈调查报告显示,超过78%的明星表示"维持完美人设"给他们带来了巨大压力。而心理学研究表明,公众对明星的完美期待往往源于一种"投射心理"——我们把自己对完美的追求投射到了他们身上。

有趣的是,在这次事件中,也有不少理性的声音。一位网友说:"明星也是人,干嘛要求那么高?"这句话获得了大量点赞。这或许预示着公众意识的转变——我们开始反思对明星的苛求是否合理。毕竟,谁又能永远保持完美呢?

随后爆出的消息更耐人寻味——霍思燕夫妇在拉萨大昭寺捐赠了1.5万元。这本是一件善事,却引发了新一轮争议。有人称之为"功德充值",认为这是形象危机公关;也有人真诚点赞,认为应该鼓励这种善举。

这种两极分化的反应其实反映了公众对明星慈善行为的复杂心理。2023年《中国明星慈善行为研究报告》指出,约43%的受访者对明星慈善持怀疑态度,认为其中掺杂着公关目的。但反过来想,如果明星不做慈善,是否又会被批评为"缺乏社会责任感"?

我认识一位娱乐圈的朋友曾私下透露:"做慈善被说作秀,不做又被骂冷漠,我们真的很难。"这种"怎么做都不对"的困境,正是当代明星面临的真实处境。也许我们应该学会用更善意的眼光看待明星的善举,毕竟善行本身的价值不应该被动机揣测所掩盖。

这次事件最令人深思的,是网络舆论展现出的巨大威力。一条普通的街拍照,就能引发如此规模的讨论和评判。根据最新数据,相关话题在微博上的阅读量超过了3亿,讨论量达到50万条。

这让我想起心理学家提出的"网络去抑制效应"——在匿名或距离的保护下,人们更容易发表苛刻的评论。而明星往往成为这种效应的最大受害者。某位不愿透露姓名的经纪人告诉我:"现在培养一个艺人,60%的精力要花在舆情管理上。"

但换个角度看,网络舆论也是一面镜子。它反映出公众对明星的真实期待和评价标准。当我们在键盘上敲下那些评论时,是否想过这些文字会对屏幕那端的人产生什么影响?也许我们需要建立更健康的明星-粉丝互动文化,让双方都能在尊重和理解的基础上交流。

真实与完美的平衡术霍思燕这次"形象翻车"事件,其实揭示了一个更深层的问题:在当今娱乐圈,真实与完美之间该如何平衡?从心理学角度看,适度暴露缺点反而能增加亲和力,这就是所谓的"出丑效应"。

有研究表明,那些偶尔展现真实一面的明星,其观众缘往往更好。比如周迅就曾公开谈论自己的皱纹和年龄焦虑,反而赢得了更多尊重。这提示我们:也许观众真正渴望的不是完美的偶像,而是真实可感的人。

但另一方面,明星作为公众人物,确实承担着一定的示范责任。如何在保持真实的同时不辜负公众期待,这需要极高的情商和职业素养。或许理想的明星形象应该像一位朋友所说:"不是永不犯错,而是犯错后能坦然面对。"

结语霍思燕杜江的西藏之行引发的讨论,远不止于几张街拍照那么简单。它实际上是一场关于明星本质、公众期待和网络文化的多维度对话。在这个人人都是自媒体的时代,我们既是观众,也在某种程度上参与塑造着明星的形象。

也许我们应该学会用更包容的眼光看待明星——既不过度神化,也不刻意苛责。毕竟,褪去光环后,他们和我们一样,都是在这个复杂世界中努力生活的普通人。下次当我们准备评论某位明星的外表或行为时,不妨先问问自己:这样的评价,我是否也愿意接受?

最后,让我们记住:健康的社会需要理性的公众,而理性的公众才能培育出真正有价值的明星文化。与其执着于寻找完美的偶像,不如学会欣赏那些在专业和生活中都尽力而为的艺人。毕竟,真实永远比完美更动人。