2019年的某天下午,湖南常宁的大枫树村安安静静的。

一阵响亮的手机铃声,让湖南常宁的大枫树村没了往日的安静。

村民邓友爱急急忙忙从家里往外跑,手里接着电话,嘴里还嚷嚷着:“这是谁从台湾打来的呀?”

“友爱啊,我……我是你大伯雪桂啊。”电话那头传来的声音又沙哑又没力气。这一下,邓友爱被这突然的问候给整懵了。

他的记忆啊,就好像被一只看不见的手给扒拉开了,一下子就回到了几十年前,那是他头一回见到大伯的时候。

接着,一个更低沉的声音响起:“我身上没钱啦,你还会养我不?”电话那端的人声音开始变得抽抽搭搭的,好像积攒了好久的情绪一下子全爆发了出来。

【阔别四十年的重逢】

1988 年,在湖南常宁的大枫树村,一辆灰白色的巴士从远处开了过来。

这天一大早,村口那棵大槐树底下老早就围满了人。

乡亲们那脸上啊,都透着高兴劲儿,大雨过后,那脚下的泥巴路,在太阳底下闪着黑亮黑亮的光呢。

他们都在盼着一个好久没回来的人呢,这人是离开家乡四十年的老兵邓雪桂。

巴士停住了,车门慢慢儿地打开了。有个背都弯了的老人,手里拄着根拐杖,从车上走下来了。

他头发都白花花的了,身上穿着有点大的布衣,手里还拎着个旧皮箱,那皮箱都磨损得挺厉害。

风把他的衣角吹得动了起来,这一下,他那瘦瘦的、看上去还有点儿硬邦邦的身子就露出来了。

他的眼睛在热闹的人群里迅速地看了一圈,好像是在找寻啥熟悉的感觉呢,眼神里全是不安和兴奋。

“大哥回来啦!”就听这么一声带着哭腔的大喊,一个中年男人从人堆里挤了出来。

他的脸上被岁月弄出了好多深深的褶子,两鬓都有好几根白头发了,可他那双眼里面露出来的那种情感啊,就好像好久没见着爹的孩子终于见到了一样,特别热烈。

他一下就冲过去了,使劲儿握住老人的手,说道:“大哥,我是友贵呀!都四十年啦,您可算回来啦!”邓雪桂的手有点儿抖,也用力地握着弟弟的手,嘴唇动了动,可喉咙像是被啥堵住了,一个字也吐不出来。

邓雪桂的周围,都是些看着熟悉,可又感觉陌生的人。

他的弟弟、妹妹,还有那些晚辈们,都围在他身边。大家一个劲儿地问这问那,就怕有哪个问题给落下了。

邓雪桂瞅着这些热乎的亲人,嘴角轻轻往上一翘,可眼神里却带着点儿迷茫。

他缓缓地把手伸出去,轻轻摸着眼前这位中年妇女的脸,声音不大但有点拿不准地问:“你……你是不是二妹呀?”

中年妇女的眼里一下子就淌出了眼泪:“大哥,是我呀!我是二妹,你小时候特别疼的那个二妹!”话还没说完呢,她就猛地扑到邓雪桂怀里,哭得稀里哗啦的。

邓雪桂轻轻拍了拍她的背,眼里也有了泪花。

他瞅着跟前的这些家人,感觉时间一下把他拽回到了往昔那个热热闹闹的小院里。

也不知道咋回事,那种熟悉的感觉早就没了,现在呀,就好像是站在画外面看着以前的那些日子似的。

弟弟友贵格外小心地扶着邓雪桂,领着他往家走。

以前乡间那土路啊,现在都给修成水泥路啦,路两边的样子跟以前比那可是差别老大了。

老槐树还直挺挺地立在那儿,不过看起来更显老了,也更粗了。它的枝叶就跟一把大伞似的,投下一片片斑斑驳驳的影子。

“大哥,咱家房子修好了,你瞅瞅喜不喜欢哈。”弟弟说着,手指向前面。

老屋的大门大敞四开,院子里挤满了来迎接的人。

堂屋正中间挂着一张黑白的遗像,邓雪桂一下子就停下了脚步,目光一下子就定在那照片上了。

照片里的那个人影特别熟悉,那副慈祥的面容就是他在记忆中无数回设想过的样子。

他轻声嘟囔着:“娘……”他这声音虽说不大,可那里面饱含的沉重情感,却让在场的所有人一时间都不知道说啥好了。

邓雪桂把拐杖一扔,快步奔到遗像跟前,“扑通”一下双膝跪地,两只手把照片捧起来,就好像抱着最亲的人的脸似的。

他额头贴着地,肩膀不停地猛抖:“娘,我对不住您……我回来晚啦!您……您应该不会怪我吧……”他说话的声音都哽住了,差点让人听不明白,眼泪顺着脸吧嗒吧嗒地掉到地上。

亲人们都围在他身旁,有的在默默掉眼泪,有的轻声宽慰道:“大哥,娘要是知道你回来了,指定会特别高兴的……”邓雪桂慢慢站直了身子,拿袖子擦了擦眼泪,把遗像仔细地放回到原来的地方。

他轻声嘟囔着:“娘,我可算到家啦……”

回到家后,弟弟友贵领着邓雪桂在村子里到处溜达。

以前熟悉的那些小路,现在都给铺上柏油啦,村里的老房子也没了,变成了一排排整整齐齐的新瓦房。

门前那棵大槐树还在那儿呢,但是院子里的所有东西都让人觉得陌生了。

田里头那金黄的稻谷呀,随风晃悠着。田埂上有几个孩子,正在那儿追追打打,闹个不停。他们那笑声,听着咋就那么熟悉呢,就跟自己记忆里童年时候的笑声一个样儿。

到了村口那儿,邓雪桂猛地就站住了。他瞅着那弯弯曲曲的小路,眼睛老半天都没动一下。

“大哥,这儿就是娘以前天天待的地儿。”友贵指着路边的两棵大树讲,“她盼着你能从这儿走回来,在这儿站了整整四十年呐。”

下雨天得打着伞,晴天就得戴上斗笠。

“后来……”友贵的话音突然卡住了,重重地叹了口气。

邓雪桂慢慢地走到了树跟前,伸手轻轻地摸了摸那粗糙的树干。

他闭上眼,好像还能听到母亲的呼喊声,这声音跟当年他背着行李从村子口走出去的那一幕重合在一块儿了。

“她始终觉得,我肯定会回来。”邓雪桂轻声说道,言语中透着一股肯定劲儿。

在老家的这些天,邓雪桂深深感受到了那份浓厚的亲情。

亲人们对他照顾得那叫一个周到,一门心思想着让他把之前耽误的时间都给追回来。

饭桌上放满了冒着热气的家常菜肴,每一道那可都饱含着家人的情意呢。

特别是弟弟妹妹们做的那道辣椒炒肉,他吃着吃着,就感觉找回了好久没尝到的家乡味儿。这一分别就是四十年啊,好多东西都没法再补回来喽。

他呀,连已经长大成人的侄子、侄女,有时候都叫不出名字来;村里新盖的学校,还有新修的路,他也都没参与过建设。

晚上,他一个人坐在窗户跟前,瞅着外边那点儿微弱的星星光,这时候他脑子里就想起了母亲临死前交代的话:“无论如何都得把大哥找着,不管他是死是活。”

【背井离乡的少年】

邓雪桂记得,在冬天寒冷的夜里,母亲总会烧起劈柴,煮好稀饭,然后端给孩子们,还会说:“你们先吃吧,妈不饿。”

那时候他挺天真的,觉得母亲是真不饿呢,到后来才晓得,母亲常常拿凉水填肚子,就是为了能给孩子们多留点吃的。

七岁的时候,雪桂跟着她爹一块儿上山去砍柴,那是她头一回体会到生活的不容易。

他被背上的柴火压得快喘不上气了,可父亲却不在意地讲:“想当家里的主心骨,就得学会扛事儿。”

年幼的雪桂把这个教诲牢牢地记在了心里。

打那往后,他就不和别的孩子一块玩儿了,天天帮着家里头挑水、砍柴,还推着那简易的木车去集市上,卖点干草挣点钱贴补家里。

在 1930 年代的时候,战争的味儿越来越浓了。原本安宁的村庄,被一波又一波不断涌来的流民队伍给搅乱了平静的生活。

每天都有一些穿得破破烂烂的陌生人经过村子,他们嘴里说的,是在很远的地方发生的战争和遭的罪。

村里的男人们,有的给拉去干劳役的活儿了,有的被征去修路啦,偶尔还能听说哪家的儿子“上了前线”,然后就再也没回来了。

1945年的某一天,才22岁的邓雪桂,身着粗布衣裳,挑着沉甸甸的一担柴火,行走在村子里的小路上。

老远就瞧见,有一支征兵的队伍,正巧把他的路给挡住了。

带头的人瞅了瞅这个年轻小伙儿,指着他讲:“这小子挺结实,拉过来瞧瞧!”那时候他还没搞清楚“瞧瞧”是啥意思呢,身后就有俩人架着他胳膊,把他给带到队伍里去了。

到家后,他跟爸妈讲了讲具体的情况。

老妈听到这消息,一宿没合眼,眼睛里含着泪,瞅着儿子。

第二天一大早,她在村口使劲给雪桂塞了个破布包,包里头装着两块干巴巴的红薯饼,哭着说道:“娃呀,走吧,要是能回来,可一定得回来啊,家里头盼着你呢!”她站在老槐树下,瞅着儿子越走越远的背影,老半天都没挪窝。

那幅画面,也牢牢印在了雪桂的脑海中。

【被迫离家的选择】

邓雪桂心里清楚,去参军是挺危险的事儿,不过也能挣到军饷。他抬眼瞅向招兵榜,上面那几行字写得挺规整——“入伍领军饷”。

他家穷得很,每一个铜板都得精打细算。

他记起母亲弯腰在田里干活的样子,也记起弟弟妹妹们那一双双大眼睛里透露出的饥饿,根本藏都藏不住。

那啥,他暗暗使了使劲儿,在征兵表上把自己的手印给按下去了。

没几天,雪桂穿着很宽大的军装,跟着队伍就离开了村子。

他头一回走出自己的家乡,没想到是要去一个他压根没想到的战场。

要走了,母亲一直追着送了好长一段路,最后叮嘱说:“可别忘了回来,家里一直盼着你呢。”

新兵营的日子,邓雪桂觉得比自己想的还苦呢。

他穿着不太合身的军装,跟其他年轻人一块儿日夜不停地训练。在这个过程中,他学会了怎么扛枪,知道了怎么隐蔽自己,还明白了在硝烟弥漫的战场上怎么保住自己的性命。

他本是个单纯的农家小伙儿,后来慢慢变成了一个不爱说话的士兵。

在一场战斗里,他瞅着身旁的战友倒了下去,心里头冒出一种特别复杂、说不出来的感觉,那是恐惧、愤怒还有悲伤都掺和在一块儿了。

他老是想起母亲跟他说“得活着回来”,可身处战火中的他心里明白,能活着回去的希望小得就像一粒沙子似的。

每次战斗完了,他老是会在安安静静的营房中,自己一个人写信,给家乡的老妈写,给那棵熟悉的老槐树写。

他写着信呢,眼泪就止不住地往下掉,为啥呀?他心里没底啊,这信能不能寄出去他不知道,他老妈能不能收到这信他也不知道。

这时候在老家,母亲还守着那棵老槐树呢,天天瞅着村口的路犯愣。

她老是在心里头想啊,想着雪桂背着包从老远的地方走过来的那个情景,还想着他喊自己一声“娘,我回来啦”。

好几个月都过去了,啥信儿都没有,啥消息也没收到,就只能干等着,啥动静也没有。

村里的人都劝她别去了,还说:“要是去了前线,那这人就跟没了一样。”

可母亲每次都特激动地摆着手说:“不行,不行,他肯定会回来的!他就是迷路了而已。”打那以后,老槐树那儿多了一个老是站着的人。

部队不停地换地方,这仗啊是越打越凶了。

邓雪桂跟着部队到处跑,从此跟家乡的联系就完全没了。

他哪知道啊,他老妈为了能知道他在哪儿,连邻村邻县都拜托人去打听了。

他哪能晓得,母亲快不行的时候,死死抓着弟弟的手,嘴里念叨的最后一句话还是:“无论如何都得把你大哥找着,管他是死是活。”

【孤独的异乡生活】

邓雪桂一直没能够真正踏实下来。战争打完后,他跟着国民党去了台湾,虽说命是保住了,可打那时候起,他就完全跟家乡断了联系。

刚到台湾的时候,他心里充满了期望,觉得能在这新地方从头再来呢,哪成想生活很快就把他的美梦给打破了。

邓雪桂在台湾安了家,他没念过书,也没啥拿手的本事。

退伍后的这几十年,他的日子一直过得漂泊不定。

他没结婚生孩子,也没个正经工作,就只能靠着那点儿少得可怜的退伍补助,再加上偶尔打打零工,这样才能勉强过活。

从大陆乡村来的这位老兵觉得,台湾的都市和田野,陌生得很,还透着股冷漠劲儿。

每天,他都得仔细盘算着一日三餐的花费,抠抠搜搜的,连牙膏都不舍得入手。

邓雪桂住在台湾政府给低收入退伍军人准备的那种简陋廉价宿舍里,那是一间很普通的公寓。

他那房间小得很,人在里面都没法儿好好转身。锅碗瓢盆没地儿放,只能随便堆在地上。那铁皮做的门窗,根本挡不住冬天的冷风往里钻。

他床头上放着一对白花花的石狮子摆件,这是他去卢沟桥玩儿的时候,自己省吃俭用攒下钱买的。

这俩石狮子啊,那可是他仅有的“家人”呢。

每次瞅见它们,他就会轻轻把上面的灰给擦掉,嘴里念叨着:“它们一直陪着我呢,没离开过我。”

虽说日子过得挺难,可他一直都还照着故乡的习惯来呢。

他特别爱吃辣椒,就算日子过得紧巴巴的,他也愿意把打零工挣的那点儿钱,拿去买一包湖南干辣椒,就为了吃饭的时候能有个伴儿。

他做的每顿饭啊,那简直简单得让人心疼。就拿铁锅煮条咸鱼,再撒上那么几片干辣椒,这就成了一顿饭啦。

在台北那地儿,他碰巧结识了几个同样在外地闯荡的湖南老乡。

好多都跟他一样是老兵,这里边有的是自己一个人,有的早就和大陆那边的亲人没联系了。

岁数大了的老兵们凑在一块儿,带着浓浓的湖南地方口音,说起了老家的稻田子、村里的道儿,还有亲人那带着笑的脸。

他们靠着共同的回忆,让彼此那孤独的心得到了短暂的温暖。

每次聚会的时候,大家会挨个讲那些在外漂泊的事儿,要是谁说起家乡的风俗习惯和人情世故,邓雪桂就老是悄悄地抹眼泪。

时间特别狠,把他们之间的所有东西都给抽走了。

老乡们陆续地走了,有的搬到了更远些的养老院,有的则是因为生病没了。

以前挺热闹的小聚会,到最后就剩邓雪桂自己了。

他老是坐在小屋门边,瞅着巷子那头空荡荡的路口,伴着风声,心里越发觉得没啥依靠,孤单得很。

他右眼因为年纪大了得了白内障,看东西越来越不清楚,就连出门买个菜,都得找人帮忙才行。

生活里那些琐碎的事儿变成了特别大的难题,孤独跟无力的那种感觉把他严严实实地围了起来。

哎呀,那思乡的感觉啊,就跟潮水似的,一下子就涌上来了。

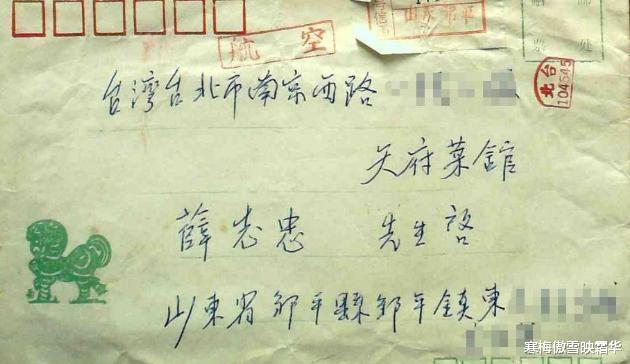

这几十年来,邓雪桂一直没断过给湖南的弟弟写信,这些信就是他和家乡仅有的联络方式。

他老是问家里亲人的情况:“孩子们咋样啊?”“母亲的坟那儿干净不?”他说话小心翼翼的,想打听点家乡的事儿,可就是不说自己过得挺难。

在信的最后,他老是会添上这么一句:“我在台湾挺不错的,别为我操心。”

实际上,他可不咋好。每次写一封信,邓雪桂都得仔细琢磨用词,他不想让家里人操心,也怕人家把自己当成累赘。

他心里特别纠结,就在纸上写满了“好”,可这其实是在说谎。

他心里清楚,老家不咋富裕,侄子们为了撑起这个家,那可是使尽了浑身解数。他可不想自己回去后,给家里添负担。

不过呢,与此同时,他特别特别想要亲人的抱抱,也特别想念家乡的每一棵草、每一棵树。

有时候啊,他会在梦里回到湖南老家。梦里他站在村口那棵老大的老槐树下,瞅着母亲弯着腰从田里往回走的背影。

他一下子惊醒过来,这才看到窗外的星空还是那么遥远,那海峡的距离仍然没法逾越。

他心里头慢慢被一种害怕孤独到死的感觉给占满了。

每天,他看着老乡们一个个离开,他们住的房间也都空了,还能听到从远处传来的哀乐声,他心里清楚,自己早晚也得面对那样的结局。

他想让自己接受,跟自己说孤独就是命,可心里头的纠结却一天比一天厉害。

对邓雪桂而言,大陆的亲人是他最后的依仗,可这会不会让亲人的生活有压力呢?这个事儿就像一根刺,牢牢地扎在他心上。

【落叶归根的期盼】

2019 年的某一天,邓友爱在湖南常宁的大枫树村忙着整理稻田间的水渠呢,这时候手机猛地响了,他一瞧,屏幕上显示的是个陌生的台湾号码。

他挺意外地接起电话,就听见话筒里有阵低沉的哭声:“友爱,我想回咱那去了……可我没钱啦,你还能养着我不?”这声音又沙哑又抖,听着特别无助,还特别脆弱。

听到那既熟悉又有点陌生的声音,邓友爱一下子愣了好几秒,没一会儿他就反应过来,这是好多年没见的大伯邓雪桂的声音。

“没钱了”这话就像把刀在心上划拉,老人话还没说完呢,他就立马回应:“大伯,您快回来吧,甭管您有钱没钱,您都是咱自家人。”

电话一挂断,邓友爱的心里头老长时间都平静不下来。

咱爸咱妈的叮嘱,还有奶奶临终前的托付,这会儿一下都冒出来了:“无论如何,一定得把你大哥找着,管他是生是死呢。”现今,大伯岁数大了,回老家差不多是他最后的一个机会了。

邓友爱心里头暗暗发誓,这一回说啥都得把大伯接回来,让他好好享享清福,过个舒坦晚年。

“大伯最在意的就是厕所的事儿。”邓友爱回想十多年前的事儿,那时候邓雪桂对老家的旱厕特别不适应。

这回,他打定主意要把家里的设施来个彻彻底底的改造。

他把乡里的泥瓦匠喊来,把院里的旱厕进行翻修,弄成了一个现代化的卫生间。

“大伯岁数大了,这样能更方便些。”泥瓦匠干活的时候,他在边上仔细交代,任何一个细节都不落下。

厕所改造完了,邓友爱接着就打算给大伯盖新房了。

他把院子里那间挺宽敞的屋子给空出来了,把墙刷成干净的白色石灰那种,地板也铺上了整整齐齐的木地板。

他叫妻子挑了好几套那种老人穿着便利的棉质衣服,还专门订做了一张很舒服的床,床头上放了厚厚的新棉被,在旁边又装了一台空调和一台电视机。

为了能让大伯觉得心里暖和,他还叫孩子们把家里的全家福给挂到墙上去了。

“奶奶为大伯等了一辈子,这回轮到咱们等他回家啦。”邓友爱边布置房间,边给孩子们讲起家里的往事。

他很肯定地说:“大伯,您别觉着亏欠啥,咱这是一家人,一块儿扛事儿!”

另外那头,邓雪桂在台湾已经开始为回老家做准备了。

他都96岁啦,身体可不像以前那么好了。两条腿不太灵便,走起路来不方便,右眼的视力也差得很,几乎都看不见了。

侄子说的那句“您回来吧”,让他心里更加确定了一些事情。

这回啊,他总算鼓起勇气能重新回家啦!

他的行李没多少,就一个普通皮箱。皮箱里装着他多年来珍藏的信件,还有一本族谱,另外有两只雪白的石狮子摆件。这摆件是他去卢沟桥游玩时买的,是他心里最宝贝的“伴儿”。

邓雪桂回到大枫树村的那一天,这村子一下子就热闹起来了,跟开了锅似的。

村口那旮旯挤满了听到消息就赶过来的亲戚和乡邻们。大伙热情地拽着他的手,一个劲儿地说:“大伯可算回来啦!”这位走路不太稳当的老人站在村口,瞅着眼前既熟悉又有点陌生的村子,眼泪止不住地就流下来了。

邓友爱一家人老早就等在家门口了。等见到邓雪桂,他们就赶忙上前,扶着老人,一步一步地走进了新家。

邓雪桂把堂屋的大门推开,瞅见墙上的全家福相片,眼睛在那上面盯了好一会儿。

他伸手摸摸床头那床新棉被,然后扭头跟侄子讲:“有你们这帮亲人在身边,我这下可算是放心喽。”

到了晚饭点儿,邓友爱一家人费了不少心思,整了一桌子好菜。专门给老人做了几样正宗的湖南菜,像啥剁椒鱼头、小炒黄牛肉、腊肉炒豆角啥的。老人一闻到那熟悉的味道,脸上立马露出了好久都没见着的笑容。

在饭桌上,他带着湖南口音跟侄子一家讲:“多谢你们啊,我总算到家啦。”

讲着讲着到了动情的地方,老人抽噎着把头低了下去。“这回啊,我咋都不会再离开了。”老人小声地跟侄子讲道。

那时候,他的脸上露出了安安稳稳的笑容。

身边有家人陪着,耳朵里响着熟悉的家乡话,邓雪桂觉得自己这辈子算是圆满了。

他是个一辈子都在漂泊的老兵,到最后啊,也变成了一个想要落叶归根的人。这方土地,见证了他最初的来路,也会是他安睡的地方。